Это последнее эссе триптиха Елены Клепиковой к юбилею Пришвина. Предыдущие части печатались в «Континенте», «Панораме» и «Независимой газете».

«…В природе приближалось весеннее творчество жизни, и у меня не могло быть выхода… В природе до того все привыкло к моему сотрудничеству за множество лет, что оставить весну без себя было бы мне невозможно».

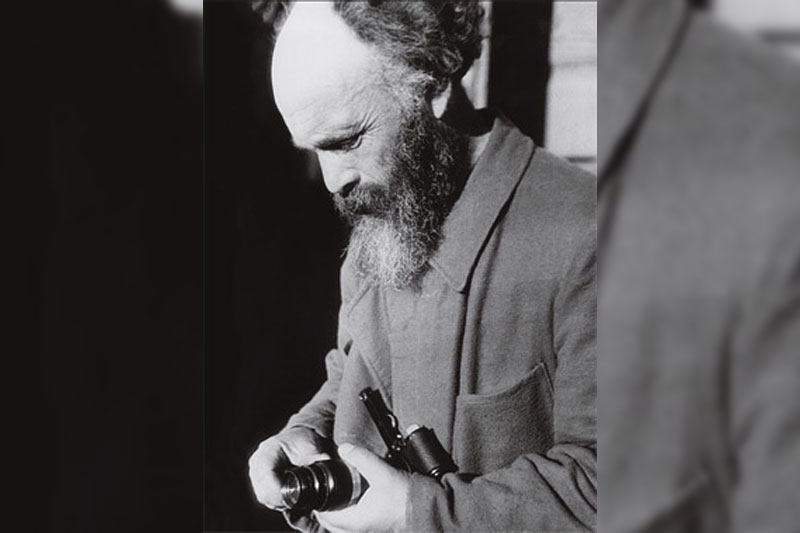

Пришвин

Пришвина привычно, по сходству ведущих тем творчества, сближают с Паустовским, «чистым лириком» в прозе, у которого пейзаж тоже значительно превышает установленное традициями пространство и который также более искусен, изобретателен, «психологичен» в характеристике местности, края, чем в представлении своих героев. А между тем это писатели порой даже контрастные в решении одной и той же темы.

На сравнительном анализе подхода их к природе уместно проследить своеобразие художественного познания Пришвиным «натуры». Тем более, что сам Пришвин признавал конфликтную свою сопричастность с Паустовским, записывая в дневнике: «Не будь я Пришвиным, я хотел бы писать в наше время, как Паустовский».

Паустовский — истинный поэт природы, он предпочитает эмоциональное, а по научно-исследовательское, как у Пришвина, отношение к материалу. С любой детали пейзажа, с очередного наблюдения взимается им обязательная дань лиричности. Почти в любом природном описании Паустовского ощутима дополнительная прививка иного искусства, чаще живописного. Пейзажи его, как правило, тонко, живописно декоративны, порой картинны. Эстетическая система Паустовского и демонстрирует художественную действенность такого настойчиво поэтизирующего природу взгляда. Это методологическое отдаление от материала преодолевается иллюзорными приемами для «восполнения» живых реалий природы. Кроме живописной наглядности, Паустовский неизменно «укрепляет» свои пейзажи почти физической определенностью — непременным сообщением запахов — деталь иллюзорная и конкретная, самая короткая, мгновенная привязка к реальной природе:

«В конце улицы тянулся городской сад. Калитка была открыта. В саду пахло ночным холодом, согретым песком. Это был старый сад, черный от высоких лип. Липы ужо отцветали и слабо пахли».

Для большей эмоциональной напряженности пейзажа Паустовский предпочитает определения тонкие, редкие, отысканные — иным изобразительным средствам. Реальный пейзаж для него недостаточен, вся работа Паустовского направлена па предельное усиление его эстетичности.

В сравнении с художественно выделанными описаниями Паустовского пейзажи Пришвина производят впечатление более безыскусственное, наивное:

«На вырубке вокруг старых черных пней было множество высоких, елочкой, красных цветов, и от них вся вырубка казалась красной, хотя гораздо больше тут было иван-да-марьи, цветов наполовину синих, наполовину желтых, во множество тут были тоже и белые ромашки с желтой пуговкой в сердце, звонцы, синие колокольчики, лиловое кукушкино платье, — каких, каких цветов не было, но от красных елочек, казалось, вся вырубка была красная».

Пейзаж передает реалии вещественного, конкретного мира природы, но не усилен эмоциями, не выделен декоративно. Красный цвет, доминирующий в нем, имеет прежде всего познавательный, осведомляющий о роде цветка и о качественной особенности лесных вырубок смысл, и только потом уже входит в общее колористическое решение пейзажа. Пришвин здесь воспроизводит с минимальным извлечением эстетического признака живую природу и в этом видит высшую художественность.

В отличие от Паустовского, природа для Пришвина эстетически достаточна, настолько завершена, что точные указания ее примет — уже явление поэтическое. Это безыскусственное, с научно обоснованными деталями повествование приобретает значительность высокой прозы благодаря постоянному философскому коррективу в пейзажах Пришвина. Углубление темы размышлением, философским итогом не входит в художественную задачу Паустовского. Здесь и происходит принципиальное разделение этих писателей, обращающихся к близкому материалу, но выражающих его разными средствами.

Пришвин создает «интимный» пейзаж, застигнутый «в процессе перемен»; в нем всегда «движется человек», он уточнен и воспринят лично, с «родственным вниманием», обогащен чувствами и знанием человека. Это всегда одушевленный пейзаж, в нем различимы «живые лица зверей» и «душа леса».

Эта конкретность мышления Пришвина, наглядная материализация, по образцу природы, духовной жизни человека передает специфику его характерного, самобытного творчества.

«Мне постоянно кажется, — признается Пришвин, —что есть какой-то свободный вход в природу с какого-то крыльца или конца, и что если войдешь с этого входа, то без всякого труда будешь понимать все». В плане философском это означало все большее углубление, проницание во внутренние законы природы. В масштабе художественной работы – непрерывный жанровый поиск.

Наиболее полно художественные средства Пришвина прослеживаются в одной из лучших его вещей – повести-поэме «Женьшень» (1932 год). По редкой пластической «текучести» композиции, по точной сфокусированности повествования на главной теме и ведущей эмоции, эта вещь осознается завершающим целый период творческих опытов Пришвина итогом.

Пронзительная, острая лирика извлекается из резкого контраста между направленной к скупой передаче событий прозой и откровенной, обнаженно личной нотой исповедания героя-рассказчика, усиленной «болью воспоминаний». Пришвин находит в «Женьшене» окончательное, прямое выражение вечной своей теме неразделенной любви, подводя художественный итог личным, частным переживаниям. Эта повесть — настолько личное, интимное, в предельной искренней обнаженности почти документальное повествование, что автор испытал столь непривычную ему нужду в постороннем герое для необходимого художественного отстранения от волновавшего его материала.

Пришвину до такой степени необходим отказ от личной причастности к страданиям и открытиям безликого своего героя (солдата, пробирающегося после окончания русско-японской войны на далекую родину, в Россию), что он имитирует даже отстраненную деловую стилистику приключенческой повести, обосновывая отдаленное путешествие таким тривиально-романтическим оборотом: «Меня с малолетства манила неизведанная природа». Но мере движения обстоятельного, скупого в подробностях и оттенках рассказа возникает остро лирическая интонация, смещая традиционную описательность повести-путешествия, придавая безымянному, условному рассказчику-герою личные черты, в которых все отчетливее распознается знакомый читателю образ Пришвина с его излюбленными темами. Трагический лиризм, душевная обнаженность исповедания укрепляются постепенно, обнаруживаясь впервые с появления на берегу потока семьи оленей. Ланочка Хуа-лу олицетворяет для героя его утраченную возлюбленную, и суховатая графика объективной прозы искажается волнами сдерживаемых чувств.

С этого момента повесть подчинена задаче точного, четкого воспроизведения «душевной смуты» героя, четкому чертежу душевных движений. Следующая ступень духовной эволюции героя — от самопознания к познанию окружающей человека природы, открытие священного родства с ней. Здесь топографическое описание сменяется одушевленным пейзажем: «После того я лег на камень и долго слушал; этот камень-сердце по-своему бился, и мало-помалу все вокруг через это сердце вступило со мной в связь, и все было мне как мое, как живое… и все на свете стало как люди: камни, водоросли, прибои и бакланы…»

[adinserter block=”10″][adinserter block=”11″]Черный камень, как «черное сердце» лежащий у самого моря, — сквозной символический образ «сердца» всей природы, к которому теперь в напряженном поиске истины прислушивается герой. И ритмические удары этого «великого сердца природы» разойдутся по всему повествованию. Теперь реальный случай с ланочкой обрастает сказочным сюжетом, и волшебное «оживание» природы па глазах героя, проникшего в глубины собственного сердца, уточнится реальным рассуждением. А встреча с женщиной па берегу моря окажется па зыбкой грани действительности и воплощенной сказки, поскольку эта женщина в анимистическом контексте чувствований героя «превращена» из оленя: «Глаза у нее были до того те же самые, как у Хуа-лу, что все остальное оленье — шерсть, черные губы, сторожкие уши — переделывалось незаметно в человеческие черты, сохраняя в то же время, как у оленя, волшебное сочетание, как бы утвержденную свыше нераздельность правды и красоты».

Взаимопроникновение человека в природу и обратно, их взаимозаменяемость, кровное их таинственное родство подтверждается одинаковостью исхода в обоих случаях: «сдержание себя» ради сохранения прекрасного мгновения «на веки веков» с ланочкой Хуа-лу приводит к потере и женщины, сказочно превращенной из оленя-цветка.

Дальнейшее развитие темы — преодоление страдания, целительное обновление жизни в ежедневном общении с природой, перемещение любовного внимания с Хуа-лу на всю родственную человеку природу, с образа утраченной возлюбленной — ко всем людям, объединенным в образе «неведомого друга». Впоследствии Пришвин определит «Женьшень» как «страстный вызов друга», преодоление одиночества открытием в себе источника вечной радости.

В духовном контексте повести реликтовый корень женьшень осознается символом жизненных возможностей человека, о которых он, до настоящего испытания «в глубину», даже не подозревает.

Предпочитая микроанализу крупный план душевного итога, Пришвин не прослеживает наглядно эволюцию героя от «смертной боли» до «возвращения радости жизни». Этот душевный этап в жизни героя происходит опять же в общем лирическом контексте — читателю предлагается вариант общечеловеческой ситуации: «В этом надо всем нам сознаться, что есть сроки жизни, не зависимые от себя лично; как ни бейся, как ни будь талантлив и умен, — пока не создались условия, пока не пришел срок, все твое лучшее будет висеть в воздухе мечтой и утопией. Только я чувствую, я знаю одно, что мой корень Женьшень где-то растет, и я своего срока дождусь».

«Срок» наглядно протекает в повести в напряженной работе героя, создающего вместе с китайцем Лувеном олений питомник. Приводятся тончайшие подробности этого дела, вплоть до специальной производственной главки с пояснением операции вырезки пантов у оленей.

Конец повести — настоящий апофеоз радости, сказочно совмещенный с окончанием срока роста волшебного корня. И, как материализованный результат обновления жизни, — возвращение возлюбленной герою: «Это пришла ко мне не та женщина, но говорю: сила корня жизни такая, что я в ней нашел собственное мое существо и полюбил другую женщину, как желанную в юности, Да, мне кажется, в этом и есть творческая сила корня жизни, чтобы выйти из себя и себе самому раскрыться в другом».

Корень жизни, кроме реальных свойств растения и символа жизненных возможностей человека, имеет и третий, волшебный смысл — это средоточие волшебно одушевленной природы, своеобразный ключ к ней, раскрывающей вековые свои тайны человеку.

[adinserter block=”14″][adinserter block=”17″]Любимые сквозные темы и образы раннего творчества Пришвина получают в «Женьшене» исчерпывающее, художественное выражение. Повесть почти документальна в сближенности материала и личной судьбы автора, обдумавшего в ней «пики» собственной жизни. Ни ранее, ни позднее Пришвину не удавалось ввести так пластично, с такой великолепной художественной мотивировкой автобиографические мотивы в повествование с выдуманным героем.

Непрерывный жанровый поиск приводит Пришвина к форме афористической, меткой записи, где точно зафиксированное мгновение природы углубляется рассуждением, чувством, памятью. Жанр «природной миниатюры» — наиболее органическое соответствие литературной формы пришвинскому методу «знакомства» с натурой. Этот реактивный, чувствительный к переменам в материале жанр позволяет схватывать «на лету» моменты бытия природы, из которых ни один впоследствии не повторится.

Любой миг в природе отмечен лирическим откликом автора, из случайной встречи с лесом, рекой, облаком он извлекает личные итоги. Обнаружением ассоциативности своего, личного — с природой Пришвин не ограничивается. Далее следует философское углубление темы, извлечение из нее глубинных итогов и формул бытия: «Может быть, для меня так и надо было: с этого отрыва, от этой утраты ее, может быть, началась моя настоящая близость со всем человеческим миром».

Здесь — апофеоз темы, растворение осознавшего свои душевные возможности человека в мире всеобщего природного родства.

Елена КЛЕПИКОВА

Нью-Йорк

Эта рассылка с самыми интересными материалами с нашего сайта. Она приходит к вам на e-mail каждый день по утрам.