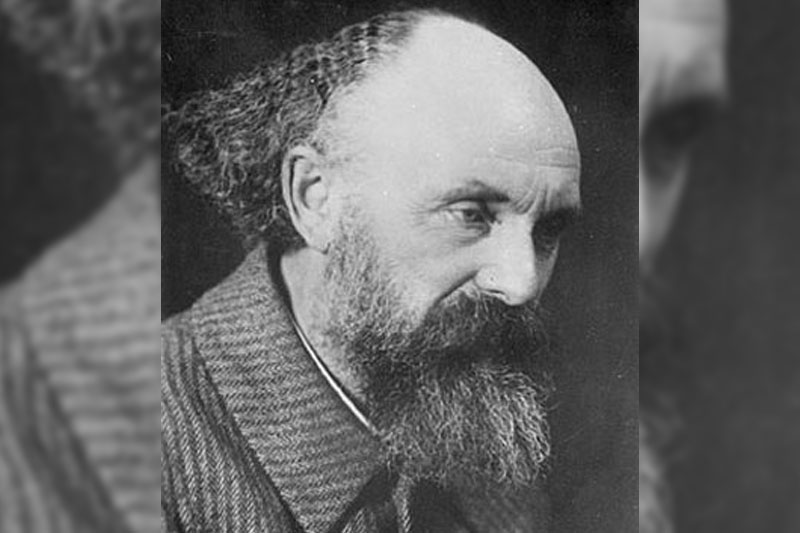

К 150-летию Пришвина.

Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

«Мне постоянно кажется, – признается Пришвин, – что есть какой-то свободный вход в природу с какого-то крыльца или конца и что если войдешь с этого входа, то без всякого труда будешь понимать все». В плане «домашней философии» Пришвина это означало все большее углубление, проницание во внутренние законы природы. В масштабе творчества – непрерывный жанровый поиск. От географического, строго объективного очерка со старательным воспроизведением натуры до фольклорного рассказа, от биографического романа до хрестоматийных детских рассказов, от лирических миниатюр до эпической прозы – таков неполный перечень пользуемых Пришвиным жанров.

Очерк оказался особенно результативным для творчества Пришвина. Он стал для него тем же, чем дневниковый жанр для молодого Толстого, журнальная юмористика для Чехова – начальным периодом литераторства. Это был любимый, самый удобный для применения таланта жанр, который был исследован писателем «до дна», до размывания всех границ. Именно очерк дозволил Пришвину соединить художественные достижения со свойственным ему поиском «окончательной правды».

Если понимать под очерком упорядоченный обзор материала, то все пришвинские жанры, построенные па «описании» реалий, близки очерку. И даже классические устойчивые жанрообразования – рассказ, повесть, роман – существуют у Пришвина с рудиментами, а порой и чистыми вставками очерка, того «куска правды», что придает им смелый, экспериментальный, временами – спорный оттенок.

Описательность точная, дробная и целеустремленная определяет стилистику очерка. Жанр этот известен, традиционен– достаточно вспомнить путевые заметки Гончарова или Короленко, где все, на чем останавливается внимательный глаз, обретает словесные очертания. Однако Пришвин, в отличие от своих предшественников, жестко ограничил роль личного участия в путешествии. И очерк более склоняется к научному, деловому, специальному исследованию. Так и начинается очерк «В краю непуганых птиц» (1906 г.) – от сообщения причин и целей путешествия до описания парохода, пассажиров и всего, что видится по бортам. Здесь – и неизбежные дорожные разговоры с четкой языковой дифференциацией собеседников. Пейзаж в очерке, основной конструктивный элемент последующего творчества Пришвина, почти лишен эстетического качества; в лучшем случае – это плоская видовая съемка с географической привязкой к краю: «Таково Онего. Совсем другое Онежское озеро. Это просто северный «водоем», раскинувшийся на карте в виде громадного речного рака, с большой правой клешней и малой левой… В самом северном уголку правой клешни – Повенец, где и «всему конец» и куда лежал мой путь».

Лишь в конце повествования Пришвин внезапно обрывает очерк лирическим восклицанием, метафорическим сдвигом: «Есть что-то общее в этом гуле Невского проспекта с гулом тех трех водопадов, которые мне пришлось слушать на каменном островке между елями… Так же и тут… Гул и хаос! Темная масса спешит, бежит, движется вперед и назад… Это не толпа, это не отдельные люди, это глубина души одного гигантского существа, похожего на человека. Мелькают, сменяются его желания, стремления, ощущения. Но само неведомое существо спокойно шагает вперед и вперед».Это лирико-философское отступление в общей стилистике очерка случайно, неорганично; но знаменательно появление уже в первой вещи Пришвина сквозного, «идеологического» образа гудящего водопада, проходящего через все последующее творчество писателя, обрастающего во времени все более углубленной интерпретацией. Это коренной образ мировоззрения Пришвина, в прямом своем истолковании символизирующий общую жизнь людей в природе, составленную из мельчайших личных судеб (капли воды, составляющие водопад), и каждая несет в себе творческое, образующее начало.

Лирическая вспышка в конце географического очерка – еще и обоснованный переход к следующей вещи, где лирическое начало преобладает, преображая материал. Это – второй «путевой» очерк Пришвина, построенный также на северном материале. «За волшебным колобком» – очерк уже принципиально художественный. В нем Пришвин не только «посмел» стать писателем, но и нашел то динамическое, глубоко личное соотношение с материалом, которое впредь станет основой художественного постижения края. «За волшебным колобком» – уже не отстраненное повествование с диктатом объекта, а откровенно личное, субъективное, где на природу, людей, вещи ложатся сильные рефлексы авторских ощущений. Сказочное, перспективное обоснование сюжета очерка: автор идет «за волшебным колобком», куда тот, как в известной сказке, поведет, и эта вольная сюжетная мотивировка соединяет черед картин, пейзажей, событий, проходящих перед читателем.

Вольная сказовая форма – другой, наряду с фольклором, стилистический слой очерка. Сказовые интонации и образы применены к конкретному, «видовому» материалу и даже к реальным, встреченным людям («Марья Моревна сидит за столиком, перебирает ниточки, пристукивает. Одна»). Любопытно, что в географическом очерке, не ставящем психологических задач, не обремененном анализом и типизацией, сказовые нейтральные формы, вмещая свежее проницательное наблюдение и точную деталь, приобретают выразительность типического обобщения местности, быта, людей. Выдержанный в исключительно сказовых и даже волшебных, с оттенком стилизованной мистики, интонациях, рассказ о поморских деревнях на берегу Белого моря дает точный поэтический образ обычаев, нравов, быта поморов, реальный колорит северного пейзажа – вечное превосходство поэтического знания и над теоретическим, и над фактичным.

«Колобок» как бы полемизирует с первым очерком, только перекличка, полемика ведется опять же игриво, легко, мимоходом, она ощутима, к примеру, в такой фразе: «Мое занятие – этнография, изучение жизни людей. Почему бы не понимать его как изучение души человека вообще?» И если раньше Пришвин придерживался безыскусственной правды факта, то в «Колобке» он дорожит «лишь правдой своих настроений».

Сложная составная стилистика очерка производит впечатление творческого разгула, свободы автора от обязательств сюжета настолько полной, что дважды она уже не повторится, сдержанная диктатом мастерства: здесь явное превышение стихийной ритмики чувств над строем упорядоченной фразы. Это – первое вольное сочинение осознавшего свои возможности таланта.

Лирический акцент различим уже в предисловии, где очерк посвящен «стране без имени, без территории, куда мы в детстве бежали». Кстати, еще один постоянный сквозной лирический образ, проходящий сквозь работы Пришвина: детский побег в неведомую Азию будет настойчиво повторяться в каждом взрослом путешествии писателя, придавая его путевым очеркам романтическую окрыленность и проникновенный лиризм. Каждое очередное путешествие будет лирически и сюжетно связываться с доказательством «реальности своей Азии». Посвящением декларируется поэтическое, а не научное решение темы

В сказовой колеблющейся ритмике возникают пейзажи поморских селений, Белого моря, но нет никакой связности в их появлении – не дорога, не мысль сюжетируют очерк, а смена авторских настроений: «Я так размышляю, но мне на дороге попадаются новые птицы; я опять увлекаюсь и забываю то, о чем думал минутой раньше». Сюжет строится вольно, стихийно, «на глазах» читателя, и автор сознательно усиливает эту субъективную непреднамеренность сюжета: «Переписал отрывки. Что в них? Какая мысль? Что я хотел сказать?.. Какой-то хаос… Но мне хочется быть искренним… Быть может, впереди все это разъяснится». От этого вольного, стихийного строения очерк производит впечатление удивительной безыскусственности, как бы художественной наивности, той редкой слитности автора с материалом, когда кажется, что приемы мастерства диктует сам материал. Описательность приобретает, вовлекаясь в «смену настроений» и желаний автора, почти реактивную подвижность, гибкость и обязательно формально «обыгрывается» автором: «От нечего делать опишу вчерашнюю ночь». В этой фразе и восхитительное ощущение творческой свободы, самопроизвольного, как бы «бесцельного» труда, и вполне рассчитанный стилистический прием.

Стиль очерка подчинен мелодическому заданию. Сквозные рефрены, сказовые зачины, повторы близко звучащих слов, дающие почти музыкальный эффект, поэтизация фразы – организуют сюжетно всю первую часть очерка, который словно бы мелодически покачивается в завораживающем ритме, почти ощутимо воспроизводя ритмический бег волн Белого моря – тайного лирического героя этой части очерка:«Зашумели, закричали со всех сторон птицы, рассыпались несметные стаи возле самой лодки, говорливые, болтливые… Так я и знал, так и думал про эти светлые северные ночи. Они безгрешные, бестелесные, они приподняты над землей, они – грезы о нездешнем мире… Бай-бай…– качает море. Склоняется темная красавица со звездами и месяцем в тяжелой косе. Усни, глазок, усни, другой!.. Где это было, когда это было, что это было?»

Эта ритмическая сказка связана с несомненными реалиями чувства, пытающегося «настичь», выразить, осмыслить действительную сказку белой ночи с ее таинственной неопределенностью и зыбкостью красок, переходящих одна в другую, с ее невидимым источником света.

Объективность пришвинской «сказки чувств» подтверждают и другие «свидетели», и такие разные во времени и мироощущении, как Кнут Гамсун, выделяющий в своих субъективных пейзажах тревожную неуловимость, незавершенность белой ночи на севере Норвегии; или Юрий Казаков, побывавший в тех же местах, что и Пришвин, в своей попытке словесного выражения белой ночи использовавший те же стилистические приемы, с тем же оттенком таинственной неопределенности.

Поэтическое «опознание» края соединилось с открытием богатейших художественных возможностей, заложенных в очерке. Сказовые обобщенные формы контрастно соединены со стилем делового дневника (его не было даже в первом очерке); поэтический, почти былинный образ Севера, переданный ритмикой таинственных иносказаний – с великолепным «фольклорным» рассказом помора о кочующих на льдинах рыбаках; жанр дружеской переписки (Пришвину пока еще приходится формально обосновывать прямые обращения к читателю, который вскоре заменит «неведомого друга» этого очерка) с обилием юмористических, колоритных, метко подмеченных деталей из жизни монахов в Святогорском монастыре – с великолепными, классическими ритмами и свежим, острым импрессионизмом морских пейзажей:

«Крик, писк, хлопанье крыльев, хохот матросов, запах морской глубины, и эта масса животных, и безграничный простор воды, и мутное пятно солнца над океаном… Я поднимаюсь наверх и не узнаю моря. Солнце ярко сверкает, и туман бежит клочками, как разбитое войско, ни малейших следов волны, только медленное дыхание, будто грудь спящего человека… Но главное ветер – ласковый, родной. Я вдыхаю и ясно чувствую запах сена, цветов тут, в океане».

Никогда еще на очерк не возлагалось столько художественных поручений. Стилистическое многообразие, гибкость формы, стремящейся найти мгновенное соответствие очередному впечатлению, способствуют удивительной внутренней пластичности очерка. Скрещение в пределах одного повествования неоднородных и даже контрастирующих стилистических пластов происходит легко, неприметно. С «Колобка» начинается поиск Пришвиным собственных оригинальных жанров, который позднее приведет его к личному истолкованию и классических жанровых образцов.В очерке наметилась свойственная писателю особая чувствительность к определенному краю. Смена стиля, живописных средств, интонации, мелодики осуществляется постоянно, в зависимости от объекта. Поморская деревня – ритмическое покачивание на волнах сказки, уточненной реальнейшими деталями, либо сдержанное, деловитое повествование со скупым отбором характерных деталей, представляющих «чужую» жизнь (Норвегия, Швеция), с традиционным размышлением над местными обычаями и вдумчивыми итогами – проза емкая, четкая в стиле, слегка под грустную лирическую сурдинку.

В этом очерке Пришвин уверенно определился как писатель. В нем – средоточие любимых тем и интонационных возможностей последующего творчества Пришвина.

После «Колобка» Пришвин почти ежегодно путешествует по новым местам, осваивая и расширяя родину, отзываясь путевыми очерками: «У стен града невидимого» (поездка в Керженские леса к озеру Светлояру – 1908), «Адам и Ева», «Черный араб», «Соленое озеро» (Заиртышские степи – 1909) и т. д. Эти очерки располагаются в пределах интонационных и содержательных возможностей, очерченных первыми работами Пришвина в этом жанре – «В краю непуганых птиц» и «Колобок».

Наиболее интересен в отношении жанрообразования очерк «Славны Бубны» (1913) –творческий отзыв Пришвина на поездку в Крым. Этот очерк по экспериментальному скрещению разнородных стилистических пластов, по открытой лиричности, порой смещающей топографические координаты местности, по принципиальному участию автора в повествовании, по мажорной тональности, когда очерк как бы подталкивается «порывами радости», – родствен «Колобку».

Однако семь лет работы Пришвина над «культивированием» жанра не прошли бесследно. В эти годы он пишет ряд очерков, из которых «выкристаллизовываются» рассказы, сохранившие различимые черты своего очеркового происхождения. Очерк все более жанрово усложняется. И если в «Колобке» широкий диапазон совмещенных стилистических слоев давал цельный, художественный результат, если формообразующий процесс внутри очерка (различимые очертания рассказа, лирической миниатюры, стихотворения в прозе, дневника, письма, новеллы) только начинался и способствовал жанровому обогащению, то в «крымском» очерке схожие стилистические компоненты (короткая новелла вначале, автобиографические отрывки во второй части, лирический путевой очерк – в третьей, журнальная публицистика – в четвертой) уже обособляются внутри вещи, формально застывают и перестают взаимодействовать. Очерк отчетливо разделяется на три части: лирическое воодушевление, пафос открытия неведомого сосредоточивается в одной из них (путешествие в горы), последняя часть почти лишена личных интонаций. Путевой очерк утрачивает внутреннюю цельность, ту безыскусственную простоту и композиционную пластичность, с которой начинался этот жанр.

Следующей, после «Колобка», эволюционной ступенью в развитии очерка у Пришвина является «Черный араб». Здесь – высшая и, очевидно, предельная степень возможной эстетизации очерка – до уничтожения жанра. «Черный араб», как и все очерки Пришвина, возник на конкретном материале поездки писателя по Казахстану, но от непосредственной свежести впечатлений и стихийной простоты «Колобка» он бесконечно далек. «Это чисто поэтическая вещь, она может служить ярким примером превращения очерка в поэму путем как бы самостоятельного напора поэтического материала», – определял жанр этой вещи сам Пришвин. Сюжет таков: для удобства путешествия по киргизской степи Пришвин выдает себя за араба, и вот фантастический черный араб, невольно стилизуя знакомый читателю облик Пришвина-путешественника, смещая его к условному литературному герою, едет по степи, а впереди него разносится невероятная весть о появлении диковинного чужеземца, и, встречаясь друг с другом, киргизы спрашивают: – «Хабар бар? (Есть новости?) – Бар! (Есть!)».

Этот краткий диалог играет роль поэтического рефрена, сюжетно дробящего повествование на ряд небольших законченных новелл. Ритмические повторы участвуют в композиционном решении очерка наравне с событиями и героями: «И весь я в этой одежде, такой широкой, сижу на маленьком пегатом коньке с лысинкой. По виду – киргиз, по слуху – араб, – еду и сею миражи».

Как полые шары, катятся по степи фантастические слухи, скрещиваясь друг с другом: весть о черном арабе со слухом то ли о женщине, потерявшей своего мальчика, то ли о верблюдице, потерявшей верблюжонка. Люди охотятся за небылицами, как за единственной реальностью в пустой вечереющей степи, и волшебная, призрачная ситуация миража уже до конца очерка будет вторгаться в самые сниженные, бытовые эпизоды – будь это ритуально замедленное описание приготовления чая на костре из кизяка, либо торжественные подробности разделки зарезанного к ужину барана.Сказочное преображение реалий, соединенное с точнейшими колоритными приметами – результат первого сильного впечатления автора от незнакомой, легендарной страны без задачи глубинного ее постижения. Это точный эмоциональный охват увиденного, преображение и обобщение случаев, фактов, мимолетных наблюдений проницательностью истинной поэзии. «Вот как надо писать путевое, мимо идущее… Этот Пришвин вообще – талант», восторженно отозвался Горький, прочтя «Черного араба».

Произведя из увиденного безошибочные топографические и бытовые «извлечения», Пришвин эстетизирует их образами и интонацией восточных поэтических легенд, библейских сюжетов. Стилизация проводится тонко, и даже мимолетно увиденное получает знакомое, вечное подтверждение искусством: «Входят поочередно все родственники хозяина, похожие друг на друга. Войдет и сядет, поджав ноги у очага, войдет и сядет, и кажется, кто-то читает из большой древней книги: «Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова…»

В «Черном арабе» Пришвин впервые с такой законченностью продемонстрировал свое умение музыкально, пластически выстраивать прозу. Фактически, это очерк, транспонированный в поэзию, где содержание «утоплено» в стилистике и ритмическом задании. Проявившееся в «Колобке» умение живописать край достигает здесь высшей точки пластического и колоритного мастерства: «Катятся вверху прозрачные зеленые лунные волны. Озаренные красным светом костра, пастухи доедают барана. Мяса уже нет, они возятся с белыми костями, раздробляя их и вынимая мозг».

«Наложение красок» осуществляется здесь по изысканным живописным рецептам, подчеркнута перспектива и усилена объемность сцены. Живописные возможности языка, которые Пришвин всегда ощущал остро и динамично, слагаются в уверенное, почти виртуозное мастерство. С затаенным торжеством истинного колориста Пришвин вводит в свою словесную картину изысканное «освещение»: «… тогда я увидел первую звезду. Ее будто спустили к нам на серебряной нити – такая она была большая и низкая».

Словесная живопись Пришвина в достижении пластического образа соприкасается с реальной живописью Павла Кузнецова, с его «степными» полотнами, написанными в киргизских степях. Та же таинственная, тонкая лиричность, проникающая в чистые локальные краски, прозрачностью своей и силой света уничтожающие горизонт. Пустой светлый мираж, неизменно материализованный мыслью. Это сравнение подтверждает живописную проницательность стиля Пришвина и точность его слов: «…я вижу все живописно и, не приученный к рисованию, пользуюсь словами и фразами, как красками и линиями».

В «Черном арабе» – законченный стилистический блеск творческого итога. Эта вещь не была завершающей в смысле исхода творчества Пришвина, но была итогом его исканий в жанре очерка. После «Черного араба» писатель экспериментирует уже в других жанрах, а очерки пишет, пользуясь готовыми достижениями и приемами.

Причисляя к очерковому жанру свои романы «Осударева дорога», «Корабельная чаща», повесть «Кладовая солнца» и даже автобиографический роман «Кащеева цепь», в котором так сильны отзвуки классических трилогий Толстого, Горького, Пришвин имел в виду характерную особенность своего творчества: непременное личное авторское участие в повествовании с обязательной оценкой происходящего, с внезапными вставками автобиографизма, вольной ассоциативностью воспоминаний, подтверждением исканий и нравственной борьбы героя итогами собственной жизни.

Из поздних очерков один из лучших, дублирующих внутреннюю цельность «классических» очерков Пришвина, – «Заполярный мед» (1951). Этот, казалось бы, деловой, служебный очерк о разведении пчел на Крайнем Севере, близко соприкасаясь с судьбой писателя, с драматическими событиями его жизни, начинает звучать лирически пристрастно, с тонкой поэтизацией темы. Воспоминания раннего детства и школьных уроков ассоциативно связываются с образом старого пчеловода на Оке, завершаясь оригинальным, в духе пришвинской теории родственного взаимодействия природы и человека, итогом («Мне кажется, что сотрудничество наше с пчелами влияет на характеры людей»), а увлеченно деловое и, одновременно, романтическое путешествие в небывалое («Так вот этот мед, собранный с цветов заполярной тундры, коснулся меня больше со стороны человеческого усилия, направленного в сторону небывалого») – с почти газетной фактологической публицистикой (история эксперимента); отрывок из автобиографии (воспоминания военных лет)–с вставкой великолепного, законченного рассказа о «зеленой ночи» перевозки пчел. Когда все эти кружные охваты тем сближаются, устремляясь к центру сюжета, возникает великолепная перспектива изложения, углубленная последним ретроспективным поворотом в пятидесятилетнюю даль, с великолепной метафоризацией на конкретном материале очерка («Моя душа была тогда, как северные цветы, переполнена медом несознанного таланта»), с заключительным рефренным закруглением темы.

Редкой своей композиционной пластичностью и простотой в решении темы при одновременной сюжетной усложненности очерк «Заполярный мед» почти через пятидесятилетие сближается с «Колобком» – явление, объяснимое в контексте художественного мироощущения Пришвина: один и тот же край диктует однородное стилистическое решение.

Непрерывный эксперимент в форме у Пришвина был связан с поиском новых, более совершенных, адекватных материалу средств изображения, с дальнейшим углублением его «интимного пейзажа». Это – личный, оригинальный пришвинский жанр – «интимный пейзаж», застигнутый в «обессмерченном» писателем прекрасном своем мгновении. Природа, по мысли Пришвина, подтвержденной его почти исчерпывающим знанием о ней, охвачена непрерывным созиданием-жизнетворением. Пришвин так определяет суть произведенной им коренной перестановки в конструкции произведения: «…вместо того, чтобы отдавать свои мысли и чувства вымышленному герою, я отдаю их тому краю, который меня интересует, и так получается край, как живое существо». Статичный, по традиции, литературный пейзаж у Пришвина остро динамичен, всегда – на грани творческого превращения, и, одновременно, – протяжен в еле уловимой фазе осуществления: «Я записал тысячи трогательных подробностей, сопровождающих странствования вокруг солнца нашей вертящейся планеты». Вот типичный пришвинский пейзаж, застигнутый «в процессе перемен»:

«К вечеру стало захмыливать. Солнце опустилось в теплую тучу. Встретил на тяге первого шмеля, и такая была тишина, что гудело на всю вырубку. Стали вылезать первые анемоны, фиолетовые цветочки. Наклюнулись почки черемухи, сирени. Лужи стали прорастать сильной зеленой и дружной травой. Обочины позеленели, и зеленя стали яркими. Ночью пошел теплый росяной дождик и моросил до утра».

Интимный пейзаж отвечает потребности Пришвина «искать и открывать в природе прекрасные стороны души человека». В нем всегда «движется человек», он уточнен и воспринят лично, с родственным вниманием, обогащен чувствами и знанием человека – именно поэтому это всегда одушевленный пейзаж, в котором различимы «живые лица зверей» и «душа леса». Родственная взаимосвязь, взаимозависимость натуры и человека – философская основа всего творчества Пришвина. Он утверждает в своих книгах «мир всеобщего родства», где о жизни природы можно догадаться «по себе», а «по жизни одной любимой березки поймешь жизнь всей весны и всего человека в его первой любви, определяющей всю его жизнь».

Живые представители фауны и флоры становятся обязательными компонентами ассоциативных связей и настроений Пришвина, а также памяти, отзыва писателя на те или иные события. Родственная взаимосвязь природы и человека, части природы, настолько естественно, органично укореняется в сознании Пришвина, что он начинает не только живописать, но и мыслить образами природы:

«…Через эту болотную воду вспомнил я в себе самом вечную боль, и когда заглянул в то место, где она у меня постоянно была, то не нашел ее, там все изменилось. И у меня там, как на бровках ямы, куда я спустил ноги, земляникой росли мои мысли и образы. Я понял тогда, что моя боль была, как в болоте, где растения при недостатке воздуха не перегнивают совсем, а ложатся слоями. Деревья на моем внутреннем болоте так слабо росли, потому что вся сила, моего сердца оставалась нетронутой и отлагалась слой за слоем, как торф».

Общение человека с природой – момент, знаменательный для обеих сторон. Природа, «место встречи с творчеством самой жизни и всего вашего поведения», вызывает ответное движение в душе человека с непреложностью естественного закона. «Поведение» – это слово в книгах Пришвина имеет особую разветвленную семантику. Взяв на себя задачу личного переосмысления основ жизни людей и природы, Пришвин создает и собственную теорию творчества, названную «теорией творческого поведения». Моральный пафос этой теории – отрицание профессиональной ориентации писателя, отказ от разделения личной, интимной жизни и творческой, профессиональной, естественное слияние их, так что творчество определяется всей повседневной жизнью писателя, приобретая этический характер, и в самом деле становится поведением человека: «Я ищу в искусстве «поведения» – я тем самым ищу тождество своей личности с действительным миром. Таково поведение художника и таков истинный путь к свободе». Высокий моральный пафос самого акта творчества сообщает произведениям Пришвина коренной, глубинный автобиографизм, сочетая их в одну непрерывную, протяженную книгу о творческом бытии писателя.

Елена КЛЕПИКОВА

Нью-Йорк

Эта рассылка с самыми интересными материалами с нашего сайта. Она приходит к вам на e-mail каждый день по утрам.