К 35-летию со дня смерти Сергея Довлатова.

Соло на автоответчике

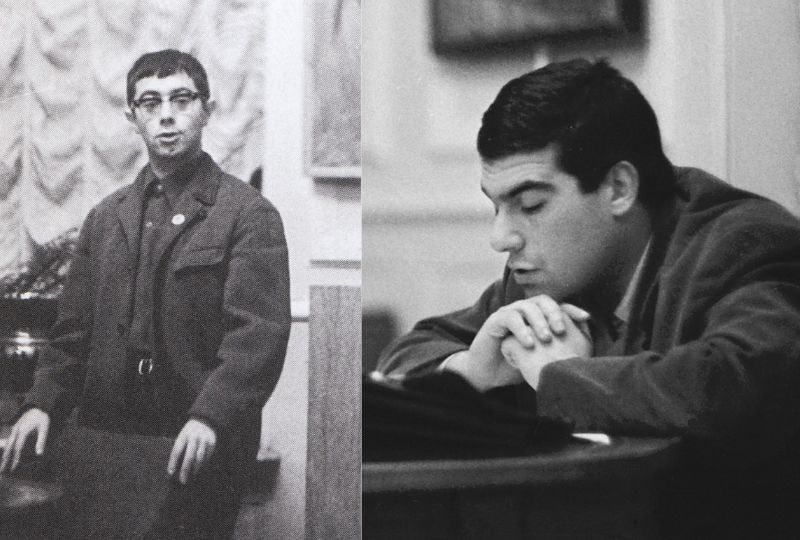

Единственный творческий вечер Довлатова в России – 13 декабря 1967 года. Вступительное слово – Владимир Соловьев. Фото: Наташа Шарымова.

Вернувшись однажды домой и прослушав записи на автоответчике, я нажал не на ту кнопку, и комната огласилась голосами мертвецов: мама, друг и переводчик Гай Дэниелс, наш спонсор журналист из «Нью-Йорк таймс» Харрисон Солсбери, писатель Ирвинг Хау, который печатал нас с Леной Клепиковой в своем журнале «Диссент», в том числе статью, на которую разобиделся наш герой и вступил в печатную полемику, обозвав «шустрой парой», но и наша статья не скажу что была названа безобидно: «Александр Солженицын. Шильонский узник». Больше всего, однако, оказалось записей с голосом моего соседа Сережи Довлатова – минут на двадцать, наверное. Все, что сохранилось, потому что поверх большинства старых записей – новые.

Все равно что палимпсест – новая рукопись поверх смытого или соскобленного текста, ввиду дороговизны пергамента. А что экономил я? Нет чтобы вставить новую кассету, а не использовать старую! Тогда довлатовских записей было бы на порядок больше. И все равно, странное было ощущение от голосов мертвецов, макабр какой-то, что-то потустороннее, словно на машине времени марки «Автоответчик» перенесся в Элизиум. Как в том анекдоте про кладбище, где «знаешь, все мертвые». Или – переводя в высокий регистр – действительно, как в стихотворении Марии Петровых: «Я получала письма

из-за гроба». Так я стал получать весточки с того света на автоответчике.

На фоне большей частью деловых сообщений довлатовские «мемо» выделялись интонационно и стилистически, были изящными и остроумными. Голос всегда взволнованный, животрепещущий (иначе не скажешь), слегка вальяжный, учтивый и приязненный. В отличие от писателей, которые идеально укладываются в свои книги либо скупятся проявлять себя в иных ипостасях, по-кавказски щедрый Довлатов – даром что наполовину – был универсально талантлив, то есть не экономил себя на литературу, а вкладывал божий дар в любые мелочи, будь то журналистика, письма, разговоры, кулинария либо ювелирка, которую он время от времени кустарил (даже ходил здесь на какие-то курсы, с отчаяния решив сменить профессию). У меня есть знакомые, которые до сих пор стесняются говорить на автоответчик. Довлатов как раз не только освоил этот телефоно-жанр, но использовал его, рискну сказать, для стилистического самовыражения. А стиль, прошу прощения за банал, и есть человек. Его реплики и сообщения на моем автоответчике сродни его записным книжкам – тоже жанр, пусть не совсем литературный, но несомненно – на литературном подворье.

Да хоть из литературной подворотни!

Когда б вы знали, из какого сора

Растут стихи, не ведая стыда…

А что, проза исключение? Налево берет и направо…

Нигде не служа и будучи надомниками, мы, конечно, чаще болтали по телефону либо прогуливались по 108-й улице, главной иммигрантской артерии Куинса, чем отмечались друг у друга на автоответчиках. Тем более на ответчике особо не разгуляешься – этот жанр краток и информативен. Но Довлатов и в прозе был миниатюристом – отсюда небольшой размер его нью-йоркских книжек и скрупулезная выписанность деталей. Если краткость – сестра таланта, то его таланту краткость была не только сестрой, но также женой, любовницей, мамой и дочкой. Касалось это в том числе его устных рассказов – из трех блестящих, чистой пробы, рассказчиков, на которых мне повезло в жизни, Довлатов был самым лаконичным.

В отличие от них, Довлатову удалось перевести свои устные миниатюры в письменную форму, но это вовсе не значит, что устный рассказчик в нем превосходил письменного, что он «исполнял свои истории лучше, чем писал», как пытаются теперь представить некоторые его знакомцы, засталбливая тем самым свое одинокое превосходство над миллионами довлатовских читателей. К счастью, не так.

Довлатов был насквозь литературным человеком, никак не импровизатором, и «исполнял» обычно рассказы и хохмы уже отлитыми в литературную форму, отрепетированными и литературно апробированными, хоть и не записанными. Свидетельствую как человек, прослушавший сотни Сережиных шуток и острот, некоторые дважды, трижды – он их именно исполнял: без вариаций, один к одному. Его устные рассказы были литературными, в том числе те, что не стали, не успели стать литературой у этого литературного меркантила и user’а. В моем двухчасовом фильме «Мой сосед Сережа Довлатов» герой показан живьем – он выдает перед камерой пару-тройку своих блестящих баек и сам им смеется, прикрывая рукой рот. Пусть ненаписанные и даже незаписанные, но по своей законченной литературной форме они так и просятся на бумагу.

Как-то звоню Лене Довлатовой и спрашиваю, вошла ли в «Записные книжки» история про художника Натана Альтмана, которую я слышал в классном Сережином исполнении. Мало того что нигде не опубликована, но даже Лена ее позабыла. Как же, говорю, жена престарелого мэтра прилюдно упрекает его:

– Ты меня больше не хочешь.

– Я не хочу тебя хотеть, – парирует Альтман.

Было, не было, но оправдательная формула импотенции – гениальная. Вот только кто автор, не знаю – Альтман или Довлатов?

И сколько таких забытых историй, не вошедших в Сережины книги! Из таких именно приколов и реприз и состоят обе части его «Записных книжек», которые он, в нарушение литературных правил, торопился издать прижизненно, словно предчувствуя близкий конец, хотя это, конечно, отстойник либо подкормка литературы. Чуткий к техническим веяниям времени, он назвал одну, ленинградскую, – «Соло на ундервуде», а другую, нью-йоркскую, – «Соло на IBM», хотя на электронной машинке работала Лена Довлатова, а Сережа предпочитал стучать на ручной, и как раз «ундервуда» у него никакого не было.

Вернувшись из армии, он приобрел «Ройал Континенталь» и прозвал за красоту «Мэрилин Монро», хоть это была огромная, под стать ему самому, машинка с длиннющей многофункциональной кареткой.

Сережа грохнул эту чугунную махину об пол во время семейного скандала, а вышедшую из ее чрева рукопись разорвал и покидал в печь с зелеными изразцами, главную достопримечательность его комнаты в коммуналке на Рубинштейна в Питере, но Лена Довлатова героически кинулась спасать, обжигая руки.

Еще одну иностранку – «Олимпию» – подарил ему отец Донат, а тому прислал Леопольд, родственник из Бельгии, но и ее постигла схожая судьба – уже в пересылочной Вене пришедший в гости Юз Алешковский неловким движением смахнул машинку на пол. В Нью-Йорке оказалось дешевле купить новую – «Адлер», которая до сих пор стоит на мемориальном письменном столе, – чем чинить подранка.

Такова природа художественного домысливания Довлатова: вместо «Континенталя», «Олимпии» и «Адлера» соло были им будто бы сыграны на старомодном, времен Очакова и покоренья Крыма, «ундервуде» и ультрасовременной IBM – какой контраст! Так вот, если б у других его приятелей, друзей и врагов, сохранились записи Довлатова на автоответчике, можно было бы, уверен, составить третью часть его записных книжек, снабдив его телефонные реплики соответствующим комментарием и назвав «Соло на автоответчике».

А пока что вот некоторые из его телефонограмм, которые воспроизвожу вместе с междометиями, вводными словами, неизбежными в устной речи, а тем более когда общаться приходится не с живым человеком, а с автоматом. Зато ручаюсь за подлинность: слово в слово, ведь ничто так не искажают (поневоле и сознательно) мемуаристы, как именно прямую речь.

Володя, привет. Это Довлатов. У меня, к сожалению, есть к вам просьба, и я бы даже с некоторым ужасом сказал, что довольно обременительная. (Смешок.) Я ее вам потом, когда вас застану, выражу. Ага. Но тем не менее не пугайтесь, все-таки ничего страшного. Всех приветствую и обнимаю.

И в самом деле, это была пустяковая просьба. У Довлатова вышла из строя старая машина, он купил новую (хотя тоже старую) – вот его и надо было прокатить по Нортерн-бульвару к дилеру, а потом на Джамайку, к прежнему владельцу, что я с удовольствием сделал, тем более был у него в машинном долгу: он освоил вождение на несколько месяцев раньше меня и давал мне уроки на той самой машине, что сломалась. Эти уроки я бы объяснил не только его альтруизмом, а еще и желанием лишний раз пообщаться, но какой собеседник из начинающего водителя! Я не оправдал его ожиданий: вцеплялся в руль и больше жал на тормоз, чем на газ, раздражая Сережу своей неконтактностью и медленной ездой.

– Может, выйдем и будем толкать машину сзади? – в отчаянии предложил он.

А потом всем рассказывал, как, делая разворот на его машине, я врезался в запаркованный «роллс-ройс», сильно его повредив, и как потом мы спасались бегством от греха подальше. Это, конечно, преувеличение. Никаких «роллс-ройсов» у нас в районе не водится: Форест-Хиллс – не Москва, где их сейчас, говорят, навалом!

Но какая-то машина действительно попалась на моем пути, и при моем водительском невежестве мне было ну никак с ней не разминуться.

Здесь как раз секрет Сережиного искусства рассказчика, его литературных мистификаций и лжедокументализма: он не пересказывал реальность, а переписывал ее наново, смещал, искажал, перевирал, усиливал, творчески преображал. Создавал художественный фальшак, которому суждено было перечеркнуть жизнь. Это как в той знаменитой истории, когда Пикассо после многих сеансов заканчивает портрет Гертруды Стайн, а она недовольна, что вышла непохоже. «Будешь похожа!» – говорит Пикассо. И в самом деле, для нас, потомков, Гертруда Стайн теперь такая, как ее изобразил Пикассо.

Так вот, кому из Сережиных слушателей было бы интересно узнать, как я, грубо разворачиваясь, слегка задел какой-нибудь жалкий «бьюик» или «олдсмобил»?

Вот оказия – попал в историю!

Так и запомнюсь потомкам, как крушитель «роллс-ройсов».

Спасибо, Сережа, удружил!

Еврей армянского разлива

На некоторое время езда стала для нас, начинающих водителей, следующей после литературы темой разговоров. Помню один такой обмен опытом, когда наше с ним водительское мастерство приблизительно выровнялось. Речь шла о дорожных знаках на автострадах – Сережа удивлялся, как я в них разбираюсь:

– Это ж надо успеть их прочесть на ходу!

Подумав, добавил:

– А потом перевести с английского на русский!

С английским у него были не скажу что простые отношения. Катя переводила ему фильмы с телеэкрана. Изредка посещал курсы английского. Когда началась борьба не на жизнь, а на смерть в редактируемом им «Новом американце», одним из антидовлатовских аргументов было незнание им английского. Помню, на подобный же упрек Юз Алешковский остроумно отвечал, что не может изменять русскому языку с каким-то английским. Я ссылался на Шоу: «Никто, в совершенстве владеющий родным языком, не может овладеть чужим».

А Сережа говорил мне о безответной любви – он любит английский, а тот его – нет:

– Дай бог понять одно слово из целой фразы. Хорошо еще, если это существительное или глагол, а если прилагательное или, хуже того, междометие? Кричи караул!

Думаю, впрочем, что красного словца ради преувеличивал свое незнание языка.

Что касается дорожных знаков, то он предпочитал ориентироваться по приметам, которые старался запомнить: цветущее дерево, «Макдоналдс», что-нибудь в этом роде. И впадал в панику, когда путевой пейзаж менялся – скажем, дерево отцветало. Пересказываю его собственные жалобы, в которых, несомненно, была доля творческого преувеличения, как и в его рассказе о моем столкновении с «роллс-ройсом».

Как-то у меня лопнула шина, надо было поставить запасное колесо. Я позвал Сережу, полагая, что у него богатырские руки – под стать его гигантскому росту. Тем более я помнил пару с ним историй.

Одна еще с тюзовских времен. Я работал завлитом, а Сережа принес пьесу то ли заявку на пьесу, и Зяма Корогодский, главреж, с которым у меня уже был сильный напряг в отношениях (я возглавлял оппозицию в театре), ворвался в мой кабинет, но, увидев такого амбала, попятился назад, ретировался и с тех пор не входил ко мне без предварительного стука. Другая история – на дне рождения Марины Рачко, жены Игоря Ефимова, который ходил тогда у нас в Питере в литературных мэтрах, а здесь, в Нью-Йорке, когда его писательская судьба пошла под откос, превратился в комплексующего завистника, они с Довлатовым поменялись местами, и даже посмертно Игорек, как мы его называли, попытался взять реванш у покойника. Кол мум ра, как говорили мои древние предки: каждый калека зол, а Ефимов навсегда покалечен обидой, завистью и злобой.

Перефразируя русскую поговорку, я бы сказал, что горбатого даже могила не исправит. «Господи, помилуй меня – минуй меня, зависть, испепеляющая, иссушающая, уничтожающая вконец человека», – писал я в «Трех евреях». Бог миловал. После очередной вспышки антидовлатовских эмоций в связи с очередной его публикацией в «Нью-Йоркере» Сережа мне сказал, что я единственный, кто радуется его рассказам в этом суперпрестижном журнале. А однажды я расстарался и вручил ему свежий номер с его рассказом первым. Он меня так благодарил, как будто это я его там напечатал, мне даже стало неловко.

На питерских днях рождения мы с Сережей поначалу занимали самый конец длиннющего стола как наименее значительные гости и приглашались без жен, чтобы не нарушить, а, наоборот, выправить гендерную диспропорцию. Поневоле это нас сближало, с тех пор мы и стали тесно общаться тет-а-тет даже «средь шумного бала».

Сошлись и на такой мелочи, что оба курили «Беломор» или, как Сережа смешно произносил, «Беломоркэмэл», в честь Camel. Сережа пришел к «Беломору» путем проб и ошибок через большой срок, перепробовав всю советскую гадость, от «Памира» до «Авроры». Больше того, мы оба оказались патриотами ленинградской фабрики Урицкого, которая первой стала выпускать эти папиросы с бумажным мундштуком и держала в секрете рецепт их изготовления, а потому суррогаты московской «Явы» и других производителей нас не просто разочаровывали – раздражали: земля и небо! Я ему рассказал, как мучился в Крыму, когда вынужден был курить симферопольский фальшак «Беломора» – схожая история случилась с ним в Пушкинских Горах, где он намучился с псковским «Беломором». Потом мы хвастались, кто сколько выкуривает беломорин в день: я – полторы пачки, а сколько Сережа – не помню, не забыть спросить у Лены Довлатовой. (Спросил. Лена говорит, что каждый курил по пачке в день: Лена – сигареты, Сережа – папиросы.) На одном из таких дней рождения Сережа продемонстрировал мне свой коронный номер, подняв стул за одну ножку на выпрямленной руке, что, по его словам, во всем мире, кроме него, может делать только какой-то австралиец. Вот почему я и подумал, что Сережа пособит мне с колесом. К моему удивлению, оказался слабак, как и я.

Мы провозились с полчаса и, отчаявшись, вызвали на подмогу коротышку и толстяка Гришу Поляка, издателя «Серебряного века», который жил неподалеку, – вот у кого были атлетические конечности!

В считаные минуты он справился с поставленной задачей, посрамив нас обоих. Еще Сережа рассказывал про Гришу – в его присутствии, – что он мэн, мачо, сексуальный гигант и перетрахал всех баб эмиграции. Гриша скромно помалкивал, и я счел это очередным Сережиным розыгрышем: он любил дружелюбно подшучивать над Гришулей. Пока не убедился в обратном – доля истины в Сережином утверждении, несомненно, была.

Сам Довлатов был гигантом с детским сердцем. Увы, мало кто это знал. Даже его близкие оставались в неведении. Двухметровый рост заслонял чистую, нежную, доверчивую, ранимую душу. Громадина, громила, амбал, мастодонт, а на поверку – наивняк, добрый малый, душа-человек. Нет, Нора Сергеевна, в большом теле был не мелкий дух, а беззащитная душа. И если кто это знал наверняка, так его мать, а что не скажешь в сердцах! Ладно, главное – не рассиропиться, но продолжать мой аналитический мемуар.

А в тот раз, помню, на обратном пути из Джамайки от дилера мы так увлеклись разговором, что я чуть не проехал на красный свет, тормознув в самый последний момент. Когда первый испуг прошел, Сережа с похвалой отозвался – не обо мне, конечно:

– У вас должны быть хорошие тормоза. Коли вы так рискуете.

Я был рад, что плачу Сереже старый должок – не тут-то было! Вечером он повел нас с Леной Клепиковой и художника Сергея Блюмина, еще одного ассистента в покупке автомобиля, в китайский ресторан: не любил оставаться в долгу.

Чему свидетельство еще одно его «мемо»:

Володя и Лена, это Довлатов, который купил козла, кусок козла, и хотел бы его совместно с вами съесть в ближайшие дни в качестве некоторой экзотики. Напоминаю, что ваша очередь теперь к нам приходить. Я вам буду еще звонить. И вы тоже позвоните. Пока!

На самом деле очередность не соблюдалась – куда чаще я бывал у Довлатова, чем он у меня. Мы были соседями, плотно общались, именно топографией объяснялась регулярность наших встреч, хотя как-то на мой вопрос навскидку, с кем он дружит, Сережа с удивлением на меня воззрился: «Вот с вами и дружу. С кем еще?» Топографический принцип я и положил в основу своего фильма «Мой сосед Сережа Довлатов», а начал его с Сережиной могилы – еврейское кладбище Mount Hebron, где он похоронен, видно из окна его квартиры на шестом этаже. Не на нем ли буду похоронен и я, когда придет час?

Топография нас объединяла поневоле – мы посещали одни и те же магазины и рестораны, отправляли письма и посылки с одной и той же почты, спускались в подземку на одной станции, у нас был общий дантист и даже учитель вождения Миша, которого мы прозвали «учителем жизни». Как-то по Сережиной инициативе отправились втроем (с Жекой, моим сыном-тинейджером) к ближайшему, загаженному мусором водоему – удить. Ничего не поймали, хотя Сережа, чувствуя себя виноватым, клялся, что рыба тут водится, и даже подарил Жеке удочку.

Эта история имела неожиданное продолжение. Став американским поэтом, Юджин Соловьев напишет об этом стихотворение Dovlatov’s fishing rod. Дело в том – в этом сюжетный драйв стихотворения, – что Сережина удочка оказалась заговоренной. Не только у нас, на куинсовском понде, но и на Аляске – а мой сын живет в Ситке, бывшей столице русской Аляски, где рыба идет косяком, воды не видно, можно ловить голыми руками: запрыгивает в лодки и выпрыгивает на берег, – так вот, но и на Аляске удочку Довлатова рыба обходит стороной.

The fishing rod, the simple gift from the great storyteller:

he towered over me and my dad wherever we went,

we could have both easily fit into him. A gentle giant was he.

That fishing rod caught nothing in the Queens lake,

not that day, nor the month before, not in the summer,

nor in the fall, not in the sun, nor in the rain.

But then I moved to Sitka, the former capital of Russian Alaska,

a fishing paradise. Boris Yeltsin came here once,

refusing to be dragged through the many Russian historical sites,

he came to fish and spent the whole day on the sea!

There’s such a variety of fish here: salmon, halibut,

cod, trout, the waters are teeming all year long,

day after day. So, I took Seregia’s rod and fished two hours one day,

and five another, eight the next. But no fish ever bit the hook

of the fishing rod on any of the days. I could put my hands in the water

and catch a fish without a hook. My friends caught fish all around me

every day. Fish sometimes jumped into the boats, offering themselves.

Sitka is a fishing paradise, but the hook of Seregia’s rod

remained unclaimed. Out of respect? Or some strange scent?

Some unaccountable event? A curse, perhaps?

So, here it is: the rod hangs on my living room wall,

the only fishing rod that’s been to Sitka and to Queens

that has never caught a single fish!

«Ох, Володя, как это трогательно и печально, – пишет, прочтя стихотворение, Лена Довлатова. – И трогательно, и печально, и ностальгично. Сережа когда-то подарил вашему сыну удочку?.. Как мне нравится, что ни одной рыбки не поймал Женя на эту удочку… Потому что Сережа не был ни грубым, ни кровожадным.

Cтихотворение очень понравилось. И соразмерностью, и тональностью, и памятью об этом маленьком эпизоде.

Я люблю вашего сына за это. Скажите ему. И спасибо».

Будучи полуармянином-полуевреем – евреем армянского разлива, как называл его Вагрич Бахчанян, – Сережа удивлялся нашей с Леной Клепиковой чистокровности:

– Вы и вправду чистокровный еврей? А Лена – чистокровная русская? Без всяких примесей?

Я сказал, что вдвоем, в браке, мы и есть горючая смесь: брак разнонокровок, по определению, – брак-полукровка. Еще лучше ответил на аналогичный Сережин вопрос о его чистокровности тот же Бахчанян:

– Армянин на все сто процентов?

– Даже на сто пятьдесят.

– Как так?

– У меня и мачеха была армянкой.

Между нами было несколько минут ходьбы, но Сережа жил ближе к 108-й улице, где мы с ним ежевечерне встречались у магазина «Моня и Миша» – прямо из типографии туда доставлялся завтрашний номер «Нового русского слова», который Сережа нетерпеливо разворачивал в поисках новостей (англоязычную прессу он не читал) либо собственной статьи. А когда у каждого из нас было в этом номере по публикации, ревниво смотрел оглавление на первой странице – чья статья поставлена первой.

На тот же «ревнивый» сюжет. Помню, как он измерял линейкой, чей портрет больше, – его или Татьяны Толстой, когда «Нью-Йорк таймс бук ревю» поместила рецензии на их книги на одной странице.

А на наши вечерние свидания Сережа приходил часто в шлепках на босу ногу, даже в мороз, хотя какие в Нью-Йорке морозы! И не один, а с Яковом Моисеевичем, своей таксой, мстительно названной так в честь главного редактора «Нового русского слова» Андрея Седыха (Якова Моисеевича Цвибака), который однажды, в период его борьбы с Сережиным «Новым американцем», печатно обозвал Сережу лагерным вертухаем.

С Яковом Моисеевичем (таксой) связано множество самых невероятных историй, из которых упомяну только одну.

Яков Моисеевич был некастрированным девственником, что причиняло неудобства не только ему, но и гостям в гостеприимном довлатовском доме: Яша забирался под стол и самым бесстыдным образом онанировал с ногами гостей. Те, кто знал о дурных привычках Якова Моисеевича, деликатно высвобождали свою ногу, но попадались и такие, кто об этом не знал. Однажды я привел к Сереже своего московского приятеля американиста Колю Анастасьева. Яшу в тот вечер было не слышно не видно, но когда мы поднялись из-за стола, обе Колины штанины оказались вчистую по колено обкусаны. Минута молчания, как в гоголевском «Ревизоре», но потом мы долго смеялись, а на следующее утро Сережа подарил пострадавшему новые брюки.

Сережа знал тьму анекдотов про таксу. Типа монолога нервной таксы: «Когда я нервничаю, я потею. Когда я потею, я пахну. Когда я пахну, меня моют. Когда меня моют, я нервничаю». Или о другой, тоже нервной таксе, которая бежит по пустыне: «Если не найду столбик или дерево, точно описаюсь». Больше всего мне нравился анекдот про мужика, который приходит в публичный дом и просит женщину за 50 долларов. «У нас такса – сто долларов». – «Ладно, пусть будет такса».

Все эти анекдоты рассказывались в присутствии Якова Моисеевича, и Сережа утверждал, что тому нравится и он про себя смеется.

Стоило Яше в чем-то провиниться, Сережа вытаскивал из штанов ремень – пугался не только Яша, но и гости. Ни разу не видел, чтобы Сережа привел свою угрозу в действие.

Иногда, не так чтобы часто, к нам в вечерних прогулках присоединялся архивист и книгарь Гриша Поляк, издатель «Серебряного века», в котором издавался Сережа, либо одна из наших Лен – Довлатова или Клепикова. Однако по преимуществу это были мужские променады – соответственно, и мужские разговоры. В ожидании газеты мы делали круги по ближайшим улицам. В том числе по будущей улице Довлатова. Кто бы ни входил в компанию, Сережа возвышался над нами, как Монблан, – ему и гроб пришлось делать по спецзаказу.

Прохожие часто его узнавали, оборачивались, ему это, понятно, льстило. А те, кто не узнавал, все равно заглядывались, особенно женщины, – был красив и лицом напоминал то ли Омара Шарифа, то ли Мопассана, либо обоих. В «Записных книжках» он пишет: «Степень моей литературной известности такова, что, когда меня знают, я удивляюсь. И когда меня не знают, я тоже удивляюсь».

Он жил в самой гуще русской иммиграции, и мне кажется, здешние дела его волновали больше, чем тамошние, на нашей географической родине. Во всяком случае, моей первой поездке в Москву весной 1990 года он удивился, отговаривал и даже пугал: «А если вас там побьют?» Сам ехать не собирался – шутил, что у него там столько знакомых, что он окончательно сопьется.

Поездка у меня оказалась более печальной, чем я ожидал: когда я был в Москве, в

Нью-Йорке неожиданно умерла моя мама. Сережа несколько раз звонил мне в Москву, а когда я вернулся, похоже, осуждал, что не поспел к похоронам. Когда я пытался оправдаться, он сказал несколько высокопарно:

– Это вам надо говорить Богу, а не мне.

Сам он был очень гостеприимен к столичным и питерским визитерам. Когда открылась «большая навигация» и они наладились к нам, тратил уйму энергии, нервов и денег, был у них на побегушках.

Вот тогда Нора Сергеевна и сказала мне: «В большом теле – мелкий дух». А обсуетясь вокруг гостя и проводив его, злословил по его адресу, будь то питерский приятель Андрей Арьев или старая, по Москве знакомая Юнна Мориц.

Последнюю – а я довольно близко сошелся с Юнной еще перед переездом из Ленинграда в Москву и в мою недолгую бытность в столице – он буквально отбил у меня в

Нью-Йорке, чему я был, честно говоря, только рад: Юнна Мориц – классный поэт, но довольно беспомощный в быту человек, тем более в быту иноземном.

Как-то сидел у нас в гостях Виктор Ерофеев с женой (первой) и сыном, а я только и делал, что бегал к телефону: это непрерывно – часа два кряду – звонил Сережа с автобусной станции, где встречал Юнну, а ее все не было. Он весь извелся – потом выяснилось, что она задержалась в гостях и уехала другим автобусом, не предупредив Довлатова.

Понятно, что в такой экстремальной ситуации он не удержался и запил, не дождавшись отъезда своей гостьи в Москву.

Она позвонила мне ночью из Бруклина в Куинс, умоляя ее забрать: «Здесь такое творится!..» Но сытый по горло требовательной Юнной да еще разбуженный среди ночи, я ответил сквозь сон: «Кто тебя привез, тот пусть и увозит» – и повесил трубку. Юнна вернулась только под утро в сопровождении Гриши Поляка, у того был подбит глаз и разбиты очки (Сережей, который на следующий день купил ему новые). Когда она уехала, Сережа дал себе волю, пытаясь взять хотя бы словесный реванш за все свои унижения, треволненья и суету, а потом и вовсе ударился в запой. Как-то он позвонил мне рано утром в выходной и попросил принести водки (ликеро-водочные магазины были закрыты).

Я попросил дать трубку Лене Довлатовой – та подтвердила просьбу.

Вот я и потащил остатки водки к Сереже – три четверти бутылки со свернутым куском «Нью-Йорк таймс» вместо пробки. Это единственный раз, когда я его видел в таком состоянии, – черный как головня.

Подробности опускаю. Слово Леше Лосеву – другу скорее Бродского, чем Довлатова:

Я видал: как шахтер из забоя,

выбирался СД из запоя,

выпив чертову норму стаканов,

как титан пятилетки Стаханов.

Вся прожженная адом рубаха,

и лицо почернело от страха.

Было это незадолго до Сережиной смерти. Он успел отдать мне алкогольный должок – бутыль «Абсолюта». Я не хотел брать, он настаивал, я взял.

Уже в Москве, узнав о смерти Довлатова, Юнна Мориц напишет стихотворение «Довлатов в Нью-Йорке»:

Огромный Сережа в панаме

Идет сквозь тропический зной,

Панама сверкает над нами

И машет своей белизной.

…………………………………

Долги ему жизнь отравляют,

И нету поместья в заклад.

И плохо себе представляют

Друзья его внутренний ад.

И всяк его шутке смеется,

И женщины млеют при нем,

И сердце его разорвется

Лишь в пятницу, в августе, днем.

А нынче суббота июля,

Он молод, красив, знаменит.

Нью-Йорк, как большая кастрюля,

Под крышкой панамы звенит.

Хорошо, точно сказано: «внутренний ад». C одной только поправкой: кто не представлял этот ад, а кто и представлял, чего обобщать, говори за себя, Юнна! Все-таки ты его видела только в редкие наезды в Нью-Йорк – в отличие от нас, ньюйоркцев. Этот ад всегда был при нем. Не это ли причина довлатовского злоречия?

Это злоречие – точнее, злоязычие – один из излюбленных Сережей устных и эпистолярных жанров. По жизни он был еще тот мизантроп – временами. Вот и давал себе волю в письмах, выпускал пар! Чмонил всех по-черному. Мог и передернуть, чтобы подвести под образ. Ну да, ушат помоев на всех своих знакомцев, друзей и сродников, себя включая. По принципу: все говно, кроме мочи! Он вкладывал в эти характеристики весь свой недюжий талант. Потому они так прилипчивы, хоть и не всегда справедливы.

Что делать, у него была аллергия на жизнь. Точнее, случалась: вспышки аллергии. Частная переписка? Не хотел, чтобы его письма печатали? Не факт. А что, если это его посмертный реванш – пусть на бессознательном уровне – не только за обиды при жизни, но и за посмертные: от своих будущих мемуаристов-зоилов?

Сплетни и метафизика

В отличие от меня, он жил жизнью общины, писал про нее и писал для нее. От него я узнавал не только местные новости, но и уморительные истории из жизни эмигрантов. Помню историю про его соседа, которого Сережа спрашивает, как тот устроился в Америке: «Да никак пока не устроился. Все еще работаю…»

При всех Сережиных жалобах на эмиграцию – что здесь приходится тесно якшаться с теми, с кем в Питере рядом срать бы не сел, – именно эмиграция послужила для него, как для писателя, кормовой базой, питательной средой. Помимо расширения его читательской аудитории (в разы больше, чем на родине) и тематической и сюжетной экспансии его прозы, еще и ее языковое обогащение. Ему не надо было ездить на Брайтон в Бруклин, поскольку 108-я улица и ее окрестности были так необходимой писателю его типа языковой средой. Впрочем, на Брайтоне он тоже часто бывал, привозя оттуда сюжеты, анекдоты, персонажей и речевые перлы. А потому защищал своих героев и читателей от своих литературных коллег: евреев от евреев. А те в самоотрицании доходили аж до погромных призывов:

…нужен, дескать, новый Бабель,

дабы воспел ваш Брайтон-Бич.

Воздастся вам – где дайм, где никель!

Я лично думаю одно –

не Бабель нужен, а Деникин!

Ну, в крайнем случае – Махно.

Если Бродский приехал в Америку сложившимся, состоявшимся и самодостаточным поэтом, оставив главные свои поэтические достижения в России, и здесь его литературная карьера рванулась вверх per aspera ad astra – через тернии к звездам, но при этом поэтическая судьба пошла под откос, то с Довлатовым все было с точностью до наоборот: классный рассказчик в России, в Америке он окончательно сформировался как писатель, и после шоковой задержки на старте иммиграционной жизни литературная карьера и писательская судьба, совпадая, пошли в гору. Полтора десятка новых книг и две подготовленные им, но вышедшие уже после его смерти, – это после абсолютного

блэк-аута на родине. С дюжину переводных публикаций в престижных американских журналах, а в «Нью-Йоркере», вершителе литературных судеб в Америке, Довлатов стал не просто желанным – persona grata, – но регулярным автором – рекордные девять рассказов за несколько лет! Само по себе явление беспрецедентное: Курт Воннегут, не напечатавший в этом журнале ни одного слова, печатно признался, что завидует Довлатову, а по словам Сережи, даже Бродский, порекомендовавший его в «Нью-Йоркер», никак не ожидал, что он придется там ко двору, и тоже неровно дышал к его, считай, рутинным в этом еженедельнике публикациям. И это не говоря о первых переводных книжках, международных писательских конференциях в Лиссабоне и Вене, редактуре «Нового американца», внештатной работе на радио «Свобода», систематических газетных публикациях, сольных литературных вечерах в Нью-Йорке и по Америке, тогда как в России был один-единственный, на котором Сережа читал рассказы, а я делал вступительное слово.

Я предварял своими выступлениями столько литературных вечеров – Юнны Мориц в Литературном музее, Фазиля Искандера в Центральном доме литераторов, Евтушенко и Межирова в Ленинграде, не упомню в каком Доме культуры, зато помню, что с конной милицией на прилегающих улицах, а уже здесь, в Нью-Йорке, тех же Искандера, Мориц и прочих, – вот память моя и не удержала, что именно я говорил о Сереже на его авторском вечере. Разглядываю фотки Наташи Шарымовой с того вечера – вот я стою, держась за спинку стула, и что-то вещаю, а вот сидит Сережа и, уткнувшись в рукопись, читает свой рассказ – какой? – и перед ним портфель, как я помню, с другими его сочинениями. Чисто немое кино, но, увы, без титров.

Само собой, я нахваливал его уморительно смешные абсурдистские рассказы, но – Эврика! вспомнил! – упрекнул в том, что литература для него как хвост для павлина. Сереже-то как раз это в память запало, коли он взял мой образ на вооружение и, как что, говорил: «Пошел распускать свой павлиний хвост».

Довлатов был дока по эмиграционной части, и я обращался к нему иногда за справками. Так случилось и в тот раз. Мне позвонила незнакомая женщина, сказала, что ей нравятся мои сочинения, и предложила встретиться. Я поинтересовался у Сережи, не знает ли, кто такая.

– Поздравляю, – сказал Сережа. – Ее внимание – показатель известности. Она предлагается каждому, кто, с ее точки зрения, достаточно известен. Секс для нее как автограф – чтобы каждая знаменитость там у нее расписалась. Через ее п**** прошла вся эмигрантская литература, а сейчас, в связи с гласностью, расширяет поле своей сексуальной активности за счет необъятной нашей родины, не забывая при этом и об эмигре. Вам вот позвонила. Коллекционерка!

Не знаю, насколько Сережа прав, но, сталкиваясь время от времени с этой дамой, я воспринимал ее согласно данной Сережей характеристике и всячески избегал участия в этом перекрестном сексе.

И так было не только с ней, но и со многими другими общими знакомыми, которые докучали или гнобили Сережу. Удерживаюсь от пересказа таких анекдотов, чтобы не сместить мемуарный жанр в сторону сплетни, хотя кто знает, где кончается одно и начинается другое (см. мою «Апологию сплетни» в книге «Записки скорпиона»). Одному недописанному опусу я дал подзаголовок: роман-сплетня. Этот тоже, наверное, смахивает или зашкаливает в сплетню. Ну и что?

В «Записных книжках» Довлатова нахожу: «Бродский говорил, что любит метафизику и сплетни. И добавлял: „Что в принципе одно и то же“». На самом деле, чего Довлатов не знал, так как Бродский в разговорах часто опускал источник, эта мысль близка к высказыванию Эмиля Чорана: «Две самые интересные вещи на этом свете – это сплетни и метафизика». В очерке «Исайя Берлин в восемьдесят лет», приводя эти слова, Бродский добавляет от себя: «Можно продолжить, что и структура у них сходная: одно легко принять за другое». В интервью Джаил Хэнлон Бродский приписывает эту мысль Ахматовой: «Она часто говаривала, что метафизика и сплетни – единственно интересные для нее темы. В этом она была достаточно схожа с французским философом Чораном».

Кем только Довлатова не… хотел сказать «называли», но точнее будет обзывали! Писатель-затейник, изобретатель эстрадной литературы, трубадур отточенной банальности, причисляли его к масс-культуре. Даже если так, это никак его не умаляет: не сравниваю, конечно, но Шекспир и Диккенс тоже были явлениями масскультуры. Литературное письмо Довлатова прозвали анекдотическим реализмом – не вижу в этом ничего уничижительного. Он и в самом деле хранил в своей памяти и частично использовал в прозе, искажая, обширную коллекцию анекдотов своих знакомых (и незнакомых) либо про них самих. Кое-кто теперь жалуется, что Довлатов их обобрал, присвоил чужое. Я – не жалуюсь, но вот история, которая приключилась со мной.

Как-то я шутя сказал Сереже, что у моей жены комплекс моей неполноценности, а потом увидел свою реплику в его записных книжках приписанной другой Лене – Довлатовой. Самое смешное, что эта история имела продолжение. Действуя по принципу «чужого не надо, свое не отдам», я передал эту реплику героине моего детективного романа «Похищение Данаи». Роман, еще в рукописи, прочла Лена Довлатова. Против кочевой этой реплики она деликатно пометила на полях: «Это уже было». Так я был уличен в плагиате, которого не совершал. А Вагрич Бахчанян жаловался мне, что половина шуток у Довлатова в «Записных книжках» – его, Вагрича. В разы преувеличивал, конечно, хотя шутки у него были первоклассные: «Лимонов перерезал себе вены электрической бритвой», «Довлатов худеет, не щадя живота своего», «Гласность вопиющего в пустыне», – но если он, Вагрич Бахчанян, когда-нибудь издаст их как свои, его будут судить за плагиат.

Дальше всех идет в отчуждении прав Довлатова на собственные произведения его нелояльная первая жена Ася Пекуровская: «Так родились трофеи в виде „Невидимой книги“ и „Соло на ундервуде“, Сереже, строго говоря, не принадлежащих творений…» И продолжает на этом настаивать:

«…Тексты типа „Соло на ундервуде“ или „Невидимой книги“ являлись продуктом коллективного творчества и Сереже как таковому не принадлежали».

Больше жалоб, однако, не со стороны обиженных авторов, а героев его литературных, эпистолярных и письменных приколов. А что он рассказывал другим обо мне?

По нескольким репликам в опубликованных письмах судить не берусь. Они написаны до наших тесных отношений и, как Сережа сам говорил, «в некотором беспамятстве», когда «все говно поднялось со дна души». Тем более – это в ответ на ругань в мой адрес Игоря Ефимова, бывшего моего питерского дружка, который превратился в моего непримиримого врага – своего рода hyper–courtesy, как вынужденные антисемитские диатрибы юдофила Ницше в письмах к юдофобу Вагнеру до того, как те расплевались (в том числе на этой почве). Не с кем дружить, а против кого – давний принцип Ефимова, на котором будет построен и его посмертный заговор против Довлатова.

А тогда Сережа вынужден был отстаивать свое право главреда «Нового американца» меня печатать, а Игорь, с его совковой психикой, будь его воля, перекрыл бы мне все кислородные пути. Он и в израильский журнал «22», по словам Нины и Саши Воронелей, моих редакторов, послал письмо, чтобы не печатали мой роман, а взамен предлагал свой собственный.

Ефимову можно посочувствовать: я ему все время перебегал дорогу. Начиная с

Куинс-колледжа, куда нас с Леной Клепиковой с ходу, как только приехали, взяли на статусные и хлебные позиции scholars–in–residence (в Колумбийский университет – как visiting scholars), а Ефимов пролетел, как фанера над Парижем. А уж как он, бедный, обхаживал в Ленинграде Генри Мортона, зава политической кафедрой Куинс-колледжа, нисколько не сомневаясь, что теперь уж теплое место ему точно обеспечено.

Лена Довлатова вносит поправку – ему там по-любому ничего не светило, потому как грант был рассчитан на людей с научной степенью, а у него не было никакой, тогда как я защитил диссертацию о поэтике и проблематике пушкинской драматургии и опубликовал из нее дюжину статей в престижной периодике. Тем не менее Ефимов уже малость тронулся по причине неудач в Америке, а главное – из- за потери статуса и социума, и поначалу выбрал меня, в качестве козла отпущения и источника его бед. Однако главный объект зависти этого завидущего неудачника был и остался Сережа Довлатов, даже после смерти. Вот уж даже не знаю, кто кому больше крови попортил.

Сережа – самим фактом своего существования? И не существования, потому что после смерти Довлатов совсем обнаглел, по удачному выражению другого завистника – Валеры Попова.

Не говоря уж о том, что Довлатов был резко против публикации своих писем, а Ефимов издал, по сути, фальшак, опуская некоторые собственные письма и купируя Сережины, что легко вычислить уже по текстологическому анализу, а я к тому же видел в архиве Довлатова оригиналы этих писем, которых не досчитал потом в «эпистолярном романе», хотя какой там роман, когда совсем наоборот: антироман. Это уже Игорьку удружил его тезка издатель – Игорь Захаров.

И мой издатель тоже: «Три еврея» – это его название взамен моего «Романа с эпиграфами».

Другая крайность – уничтожать письма, как это сделала Нора Сергеевна, уничтожив все Сережины эпистолы, которые он слал ей из армии. Или как сделала Юнна – по крайней мере, так она говорит, – уничтожив Сережины к ней весьма содержательные послания.

Юнна давала мне их читать в Москве для моих литературных нужд, копии с них я снял с ее ведома и какие-то куски из них привожу здесь или пересказываю.

Контрабанда? Мародерство? Не знаю, не знаю. По мне так, варварство и вандализм уничтожать письма, даже будь на то воля покойника. Впрочем, воля Довлатова – не уничтожать, а не печатать его письма, нарушаемая всеми, у кого эти письма имеются.

Уничтожившая оригиналы Юнна права на них как на нечто материальное утратила, а права на их содержание – у вдовы писателя. Приведенные из них фрагменты, с ее разрешения, – отличная проза и щелка в Сережину литературную кухню.

Воля покойника – палка о двух концах. Если Кафка в самом деле хотел уничтожить все свои произведения, то почему не сделал это сам, а поручил Максу Броду, который этого не сделал, – и правильно сделал, что не сделал. Мариенгоф рассказывает о своем горе, когда узнал, что сын его умершего друга, великого Качалова, уничтожил все записи отца, которые, помимо того что документ эпохи, содержали блестящие характеристики современников – артистов, художников, писателей. Да мало ли примеров парадоксальной противоречивости посмертной воли. Сент-Бёв так и не решился напечатать свою филиппику против Гюго, она хранится в его архиве в Шантильи, – в начале первой страницы приписка: «Сжечь после моей смерти», а внизу: «После моей смерти – напечатать. Сент-Бёв».

Чему верить?

Чему следовать?

Главной причиной Сережиного злоречия была, мне кажется, вовсе не любовь к красному словцу, которого он был великий мастер, а прорывавшаяся время от времени наружу затаенная обида на людей, на жизнь, на судьбу, а та повернулась к нему лицом, увы, post mortem.

Посмертный триумф. Я говорю о его нынешней славе на родине, где он идолизирован и превращен в китч. Я сам принял в этом посильное участие, сделав полнометражный фильм «Мой сосед Сережа Довлатов», совместные с Леной Клепиковой книжки и публикуя этот мемуар.

В последние год-два жизни Довлатов тщательно устраивал свои литературные дела в совдепии: газетные интервью, журнальные публикации, первые книжки. Гласность только зачиналась, журналисты и редакторы осторожничали, и помню, какое-то издательство – то ли «Совпис», то ли «Пик» – поставило его книгу в план 1991 года, что казалось мне тогда очень не скоро, но Сережа со мной не согласился:

– Но девяносто первый год ведь тоже наступит. Рано или поздно.

Для него – не наступил.

Продолжение следует

Владимир Исаакович Соловьев – известный русско-американский писатель, мемуарист, критик, политолог.

Эта рассылка с самыми интересными материалами с нашего сайта. Она приходит к вам на e-mail каждый день по утрам.