Палимпсест: принципы группового портрета.

Часть 5. См. первые части: Первая, Вторая, Третья, Четвертая

Александру Межирову повезло и не повезло в русской поэзии. Как, впрочем, и остальным «кирзятникам». Их так накрепко связали с войной, что, с одной стороны, она как бы выдала им индульгенцию на будущие отклонения от принятых эталонов и стереотипов советской поэзии, на окопную правду взамен патриотического гламура, но, с другой стороны, критики и читатели не замечали, что хоть все они и вышли из войны, как русская проза из гоголевской шинели, но давно уже отошли от нее и пристально вглядывались в новые времена, а новые времена – новые песни:

Воспоминанье двигалось, виясь,

Во тьме кромешной и при свете белом

Между Войной и Миром – грубо, в целом,

Духовную налаживая связь.

Александр Межиров ушел на войну семнадцатилетним – через несколько дней после выпускного вечера в школе. Потом он напишет стихотворение памяти рано умершего Семена Гудзенко, хотя оно в какой-то мере автобиографично: «Полумужчины, полудети, на фронт ушедшие из школ… Да мы и не жили на свете, − наш возраст в силу не вошел. Лишь первую о жизни фразу успели занести в тетрадь, − с войны вернулись мы и сразу заторопились умирать». Как раз последнее к Межирову не относилось – он оказался долгожителем.

В своей поэтике Александр Межиров был традиционалистом, если понимать под традицией путь классического русского стиха от Пушкина и Тютчева до Блока, Ахматовой и Ходасевича. Уже Мандельштам был ему чужд, о Бродском мы спорили и, хотя он хвалил мой питерский мемуар «Три еврея», но убеждал меня (автора!), что стихи Бродского, взятые мной в эпиграфы, не могут мне нравиться. Влюбленный в Бродского с питерских времен, я опешил. Так до сих и не понял, разыгрывал меня Межиров или всерьез. Время от времени он испытывал на мне свой дар ворожбы, мистификации или розыгрыша – зависит от того, как посмотреть. Галя Сокол, та вообще считала, что ее бросило к Евтушенко, которого она старше на пять лет, чтобы избавиться от межировского наваждения.

Каждая публикация «Трех евреев» − серийная в «Новом русском слове», отдельными изданиями в Нью-Йорке, а потом в России – в «Алетейе», у «Захарова» и в «РИПОЛ классик» − вызывала несусветный скандал, радио «Народная волна» устроило двухчасовую дискуссию с участием автора и большим числом отзовистов из Москвы, Питера, Нью-Йорка, из Йельского университета и Дармутского колледжа. Лучшее выступление было из Портленда, штат Орегон: Александр Петрович прочел стихотворение о гэбистах, которых назвал своими кураторами:

Кураторы мои… Полуночные

Звонки, расспросы про житье-бытье,

Мои родные стукачи России,

Мои осведомители ее.

Одно время он играл в русского патриота, и Кожинов, Куняев, Глушкова признавали его единственного из кирзятников – будто бы не еврей. В Розовом гетто мы были соседями, в Переделкине Евтушенко при мне пенял ему чуть ли не антисемитизмом; во всяком случае, тем, что якшается с юдоедами. Зато в Америке Межиров − еврей, и рассказывает забавные истории про отца-банкира, но здешние знатоки-чистокровцы «разоблачают» его этимологически:

− Какой он еврей, если фамилия от межи?

Новоприбывших евреев здесь считают русскими (русская мафия, например, состоящая по преимуществу из русских евреев), зато русские здесь стремительно жидовеют, выискивая далеких предков этой породы. А у Межирова есть на то все основания.

− Стихи пишите? − спрашиваю его с опаской.

− Не сказал бы…

А спустя несколько дней позвонил мне и с ходу прочел классное стихотворение, явно только что написанное − в продолжение лермонтовской традиции «Люблю я родину, но странною любовью…»:

Может родина сына обидеть

Или даже камнями побить.

Можно родину возненавидеть –

Невозможно ее разлюбить.

В чем Межиров ошибся, хотя не исключаю, что это опять-таки был род мистификации: «Мне подражать легко, мой стих расхожий, прямолинейный и почти прямой…» С точностью до наоборот: его стих чужд прямолинейности, он сложен, противоречив, оксюморонен, витиеват и барочен. Вот еще один пример его поздней, здешней, эмигрантской лирики:

А ты все пишешь мне, чтоб не насиловал

Судьбу у нашей смерти на краю, −

И без того полжизни эмигрировал,

Недоосуществляя, репетировал

Повсюду эмиграцию мою.

Несмотря на долгожительство – он задержался на белом свете, пережив своих сотоварищей-кирзятников, Межирову досталась тяжкая доля. Однако наперекор возрасту, позднему для поэта, и иммиграции, когда читательская аудитория сжимается, как шагреневая кожа (а какая она сейчас в России?), именно здесь, в Америке, к поэту Александру Межирову пришло второе дыхание. Пусть короткое, астматическое, но краткие, отрывистые, парадоксальные, с неожиданными концовками его предсмертные стихи лично мне близки ничуть не меньше его классической московской лирики.

Однажды он пришел в гости и подарил нам с Леной Клепиковой новую книгу, которая называлась принципиально: «Бормотуха». На нынешнем арго так зовется вино, но Межиров имел в виду скорее бормотанье, то, что ищет и не находит словесного, а тем более стихового выражения. Как сказал классик: «О, если бы без слов сказаться можно было…» Однако в распоряжении Межирова была родная речь, и он рассказывает на ней о своем новом, иммиграционном опыте, ища новые стиховые тропы.

Эпиграфом к своему иммигрантскому циклу Межиров взял известные слова Пастернака «О, если б я прямей возник…», но Пастернак имел в виду все-таки нечто другое, когда это написал: его тяготило еврейское происхождение, ему казалось, что его судьба сложилась бы иначе, родись он русским. Межиров переиначил Пастернака, применив эти строки к своей раздвоенной, раскоряченной, надломленной жизни, а не только к своему затаенному еврейству.

С Женей Евтушенко их связывала странная, немного патологическая и ревнивая дружба, хотя ревность имела место быть в самом прямом смысле слова – из-за Гали Сокол, которая сбежала от Межирова к Жене, хотя Межиров ее и предупреждал, с ее слов:

«Ты беги от него, куда глаза глядят, он тебя погубит». При этом оба ее возлюбленных не могли жить друг без друга, хоть это и была какая-то извращенная дружба – опять дословно цитирую их общую подругу. Ни слова про латентный гомосексуализм, но они были связаны генитально через Галю Сокол, которая бегала от одного к другому. Евтушенко писал ей с Кубы: «Саше не доверяйся, он хитрый, он тебя обмишурит».

В конце концов Межиров обмишурил, перехитрил не только судьбу и смерть, но и

самого себя, о чем написал в последних стихах с предсмертной откровенностью:

Она была от века не прямая

(«О, если б я прямей…») моя стезя.

Я долго жил, свою судьбу ломая,

Что делать можно было, но нельзя.

Очередной межировский оксюморон-парадокс – какое там прямоговорение!

А некто, не заслуживающий упоминания по известному своему имени, на предсмертный стих Межирова раздражился:

− Как пенсию, бесплатную квартиру, медицину, фудстемпы, приходящих медсестер и домработниц − в Америку, а после смерти − в Россию. Ишь, чего захотел!

− В чужих руках… − отвечаю я и набираю Межирова с одним «ж» 9 мая: больше мне здесь некого поздравить с Днем Победы. Здесь уж точно не ошибусь!

Кстати, большой х*й − это, скорее, девичья мечта закомплексованного мужичья, чем бабья, если только баба совсем уж не пи*данутая. Мужской альтруизм, если задуматься. В принципе, большой приап − то же, что узкая вагина. По Камасутре, больше слона − меньше газели. Почему тогда комплексуют мужики, а не бабы? Мог быть потолще − могла быть поуже, не в обиду буде сказано.

Незадолго до своей смерти, во время очередного телефонного марафона, Межиров мне вдруг, без никаких околичностей, выдал, перейдя на шепот:

− Вычеркните меня. Умоляю вас, Володя, вычеркните меня.

Я опешил:

− О чем вы, Александр Петрович?

− Вы напишете роман лучше, чем «На ножах» Лескова. Но только вычеркните меня, Христа ради прошу! Вы обязательно про меня напишете, я знаю.

− Вам бы появиться чуть раньше, чтобы отметиться в моем романе, − помалкиваю я. Зато здесь самое ему место.

Откуда это знание, этот его страх? Не есть ли это скрытое желание быть изображенным в этом моем метафизическом романе? Я пытался сочинить эту книгу еще в Москве, но было рано, да и времени оставалось мало до пинка под зад, которого мы ждали, но не думали, что так скоро. А здесь Джозеф Рихтер (в Москве этот человек-аттракцион был Чураковым, здесь же ходит в мюнхгаузенах) говорит мне недавно на одном шабашнике: «А как ваша столичная сага? Прочел ее в Москве залпом…» − и шпарит цитатами из «Розового гетто», «Коктебеля» и других глав. Откуда знает про мой неоконченный роман, начальный очерк которого дал одной только Тане Бек, и она, прочтя за ночь, наутро вернула с трехстраничной рецензией? О этот загадочный Джозеф Рихтер-Чураков: талантливый, умный, блестящий, несостоявшийся. Обиделся на меня за «несостоявшийся» и помер.

Или Битов как-то уже здесь звонит мне из Принстона: «Я раньше умру, запиши…» Все равно − что. Да я и забыл. Что я ему, летописец! Битов сам возвел в литературный факт каждый свой вздох, чих и пук, а теперь бродит среди живых без признаков жизни и без никакого к ней интереса, как прижизненный памятник самому себе, и над ним уже летают голуби, которые обожают памятники знамо для чего. Самый занудный писатель из тех, с кем знаком лично. Овладел самым трудным в искусстве − писать ни о чем. У англичан есть поговорка: не рой яму − выроешь бездну. Битов роет глубоко, но в пустоту, рыть в бездну ему мешает совковый инстинкт самосохранения, гибельный для большого таланта. Вместо бездны на дне его колодца − великая сушь. Литература как суходрочка. Хоть я и завис на шестидесятниках и многих из «евтушенок» перестал читать, как отбыл из России, но Битова бросил задолго до отвала, ибо не вызывал и не вызывает ни интереса, ни любопытства, читать его − тяжкий труд, а так как без вознаграждения, то − подвиг. Пусть ищет подвижников у себя на родине. Встретил его на презентации «Королевского журнала» в российском консульстве в Нью-Йорке после полутора десятилетий невидалок − он вспомнил нашего рыжего кота: «Как там “Расстрел коммунаров”? − Это когда мы приставляли Вилли к стенке, а тот истошно орал, и тут же сослался на какой-то свой опус: − Ты читал? Ну, конечно, ты читал». У меня в горле застряло, что я даже его «Пушкинский дом» не осилил, хотя он мне достался в рукописи, но и флер самиздата не смог подвигнуть меня на чтение этой скукомятины. Это не значит, что литература должна быть сплошь веселой, занятной, занимательной. В конце концов, Пруст, Джойс и Кафка − тоже зануды, но какие блистательные зануды. Я бы сказал так: на занудство имеет право только гений, что дозволено Зевсу, нельзя быку. В смысле, на то и гений, что ему сопутствует вседозволенность – в отличие от нас простых смертных. Другими словами, средней руки писатель должен быть занимателен, как Моэм, Грэм Грин, Айрис Мёрдок, Джулиан Барнс, Иэн Макьюэн, Честертон и Дафна дю Морье. Мои нынешние любимцы − сплошь англичане.

Зашла, понятно, речь о «Трех евреях» и о Саше скушнере, и когда у меня здесь спрашивают, изменил ли я к нему с тех пор свое отношение, отвечаю: «Да. К худшему».

− Кому, − Андрей говорит, − охота быть при жизни героем чужих воспоминаний!

− Пусть скажет спасибо − ему на меня повезло: во-первых, вывел из состояния эйфории, во-вторых − из литературного небытия, а негативное паблисити ценится еще выше…

Пропускаю страничку про Скушнера и возвращаюсь к Битову. Почему ты, Андрей, просишься в еще недописанную книгу? У меня есть выход, которым, возможно, воспользуюсь в «Дорогих моих покойниках», где тисну мою повесть «Путешественник и его двойник» − об Андрее Битове и о Владимире Соловьеве.

Пишу на пределе откровенности, как когда-то «Трех евреев». Что мне теперь извиняться за искренность? Граф Лев не извинялся за отрицание Великого Барда, который входит в пятерку моих любимых иноязыких авторов: Гомер, Монтень, Шекспир, Данте, Пруст. Мои характеристики не гениев, а современников – и самохарактеристики – субъективны, факультативны и необязательны. Спорить с ними или оспаривать бессмысленно и непродуктивно. Если, к примеру, Андрей Битов мне кажется самым скучным из шестидесятников, то это никак не умаляет его талант.

А тут вдруг Юнна Мориц проклюнулась: посылка из Москвы с ее новыми книжками. И приложенным письмецом − о прежних ее письмах, которых у меня с три короба. Какие-то невнятные намеки об их материальной и эвристической ценности. А Юнна − эпистолярный графоман, тем более наша дружба началась, когда я жил в Питере, и продолжилась, когда я переехал в Нью-Йорк. Пока между нами не пробежала черная кошка. (Нет, не сама Юнна.) Ее письма − хроника московской жизни, когда меня в ней не было: до и после. С поправкой на патологический даже не субъективизм, а эгоцентризм автора. И что означает эта ее сопроводилка к книжкам с автографами, а на деле постскриптум к нашей переписке, да? Типа звонков Межирова и Битова? Или Миша Шемякин, который время от времени звонил из Клаверака, а потом из своего парижского замка и уговаривал составить − с его слов и за мзду − его жизнеописание? А настойчивое мне пожелание Осипа Рихтера – Чуракова продолжать начатую в Москве книгу? Суфлерская подсказка автору? А теперь вот и емельная переписка с Юнной, вот-вот оборвется…

Обратная история − как прислали из Питера в Москву Яшу Гордина, и тот ночь напролет читал у общего знакомца (Володи Левина) рукопись «Трех евреев», само собой, без моего ведома. По командировке КГБ? как представитель питерской мафии (одно другому не мешает)? из личного любопытства?

Спустя дюжину лет встречаю случайно Гордина в «Джей-Эф-Кей»:

− Я слышал, ты собираешься издать свой роман?

К тому времени я сочинил еще парочку, но я все еще автор Романа, как Пруст.

− Не беспокойся, я тебя из него вычеркнул.

Так и есть − чтобы корабль романа не сел на мель из-за мелкотемья. Так только, мимоходом. Не знаю вот только − обрадовал или огорчил вычеркнутого персонажа. Лена Довлатова, сохранившая и даже упрочившая тесную связь с Питером после смерти Сережи, спрашивает теперь, кто тот безымянный литератор в «Трех евреях», ее приятели спорят − Вацуро или Соснора? Соснору я знал поверхностно, Вацуру не знал вовсе. Зато с унтерпришибеевым Гординым дружил довольно тесно. Вот моя питерская компашка: Бродский, Гордин, Длуголенский, Ефимов, скушнер и др.− постоянный контингент наших с Леной дней рождения и тех, на чьи мы ходили. Не три еврея, а трижды три, включая полукровок. Теща, приехавшая на наши проводы из Питера в Москву, глядя на гостей и не отрываясь почему-то от Фазиля Искандера, лучшего среди прозаиков из евтушенок, не удержалась и шепнула Лене:

− Посмотри, как много здесь евреев.

В том смысле, что непропорционально много по отношению к населению всей страны.

На наших ньюйоркжских тусовках − то же самое: русские − нацменьшинство.

Когда я, за невозможностью издать «Post Mortem» на своей географической родине − его запретили герои «Трех евреев» в Питере на стадии выпуска, стал публиковать главы в «Литературке», «Русском базаре», «Новом русском слове», «Панораме», «Слове», «В новом свете», включая главу «Плохой хороший еврей», именно на последнюю обрушились ортодоксальные критики. Тема и в самом деле вечно актуальна − как для евреев, так и не для евреев. «Неважно, еврей он или нет…» − писал обо мне один критик, на что я в ответ: «Пусть даже я − чукча», хотя из «Трех евреев» очевидно, кто есть кто. А в Интернете я набрел на спор: еврей Соловьев или антисемит? Как будто нельзя быть тем и другим одновременно. Хотя сама постановка вопроса забавна: не еврей или русский, а еврей или антисемит? Пусть гадают, хотя секрет Полишинеля. Как пунктик для меня это больше не существует, и нейтральная формула «чукча Владимир Соловьев» вполне устраивает.

Когда писал «Трех евреев», ощущал себя именно евреем.

Сам жанр меняется со временем. Горячечная, адреналиновая исповедь, записки сумасшедшего, mea culpa, выглядят теперь как «весьма талантливый памфлет» − выписываю характеристику у благожелательного ко мне московского критика Павла Басинского. Может, так и есть? Или это жанр меняется во времени? Что жанр, когда даже название изменилось − с ведома автора, но не по его инициативе. «Три еврея» обрастают легендами, становятся мифом. Вот бы и эту книгу написать как миф, а не как роман и не как воспоминания!

«Мемуарист должен быть страстен и несправедлив. Чтобы не скатиться к объективизму», − выписываю у моего старшего друга Бориса Слуцкого.

А сам попрекал Надежду Яковлевну за мандельштамоцентризм и несправедливость к той среде, которая много лет эту семью питала в прямом смысле. «Еще ораторствуя, я понял, что кругом не прав. Ведь мемуары не история, а эпос, только без ритма. Разве эпос может быть справедливым?»

Лучший пример мемуарно-лирического эпоса − «В поисках утраченного времени».

Но так я не умею, зато умею по-другому.

Карло Гоцци оставил три тома «Бесполезных мемуаров». А я исписал тысячи страниц своими аналитическими воспоминаниями. Теперь бы мне справиться с соавторской, хоть и сепаратной помощью Лены Клепиковой с этим пятикнижием, из которого только две книги про шестидесятников, а остальные про мое поколение, пусть и дружил со многими из шестидесятнической шоблы во главе с Евтушенко. А прах Александра Петровича Межирова перевез в Москву не он, а Зоя Межирова, дочь поэта и сама поэт. Плотно занимается наследством отца, составляет, выпускает либо способствует изданию книг отца. Человек изумительный. Горжусь нашей дружбой.

Памяти живых и мертвых. Памяти самого себя.

Живых людей превращу в литературных мертвецов, зато мертвецов окроплю живой водой и пущу гулять по свету. Пока пишу, живые помрут, зато оживут мертвые. Вот и меняю их местами. Увековечу тех и других. Смерть всегда на страже, недреманное око, условие существования. Книга, пропитанная смертью. С миром, с прошлым, со смертью − на «ты». Я и ты, а не ты и оно, как ошибочно полагал Мартин Бубер.

Вот уже и мое поколение пошло на убыль − как говорит Лена Клепикова, центровики ушли. Потому и живу взаймы, чтобы стать Пименом − скорее, чем мемуаристом − и летописать мое время и тех главных его фигурантов, с которыми я тесно сошелся и про которых писал еще при их жизни, пока нас не раскидало по белу свету, а большинство − на тот свет.

− Куда вы, меньшинство?

− К большинству.

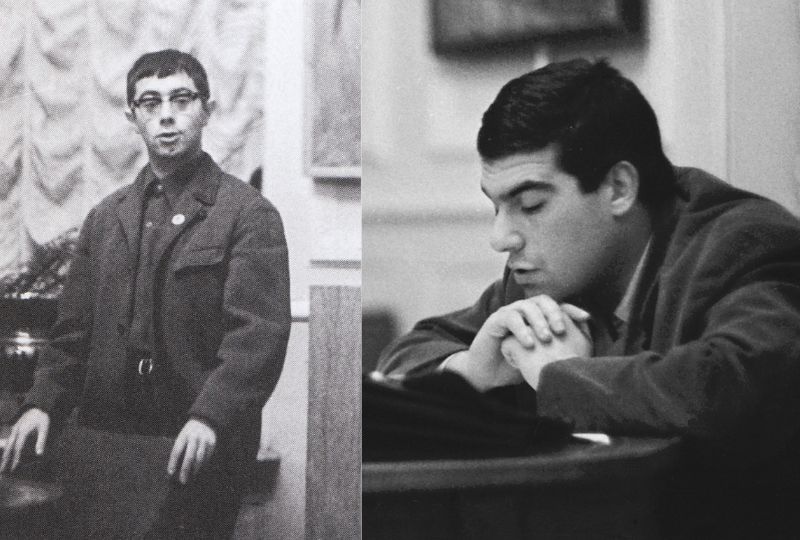

Сергей Довлатов. Единственный творческий вечер Довлатова в России – 13 декабря 1967 года.

Вступительное слово – Владимир СОЛОВЬЕВ. Фото: Наташа Шарымова.

Мы с Еленой Клепиковой начинали этот сериал как раз с центровиков нашего поколения – с сольных книг про Довлатова и про Бродского, и возвращаемся к тем, кого вытолкнули на свет божий в «сороковые, роковые», как нас с Леной, без которых картина будет неполной и ущебной, как луна на ущербе. Да и все наши сверстники (плюс-минус) будут даны в этой книге – снова это толстовское е.б.ж. − нашими глазами, пропущены сквозь призму нашего восприятия, с неизбежным субъективизмом, а как иначе? Ведь их автопортреты в стихах, в прозе, в искусстве, да хоть в танце, как у Барышникова, тоже субъективны − тем именно и интересны. С фотографией сравнивать не стану, чтобы не умалять искусство фотографии, которая тоже есть искусство есть искусство есть искусство, кто спорит? Зато на Бродского, единственного из нас классика, сошлюсь:

Что, в сущности, и есть автопортрет.

Шаг в сторону от собственного тела…

Вопрос, правда, как назвать эту книгу про нас самих? По самому известному из нас? По кому именно из? Хоть в ней неизбежно и крупно будут присутствовать оба-два, но была уже книга «Быть Сергеем Довлатовым. Трагедия веселого человека» и была книга «Иосиф Бродский. Апофеоз одиночества», которые стали бестселлерами и потому были переизданы в демократических сокращенных версиях под другими названиями – «Довлатов. Скелеты в шкафу» и «Бродский. Двойник с чужим лицом». А другие сороковики – от Барышникова до Шемякина? Назвать «Барышников» − обидится мой друг Шемяка, а назвать «Шемякин» − претензии будут у Барыша. Надо нечто нейтральное, чтобы всех устраивало. Чтобы никому не было обидно – ни живым, ни покойникам. А не назвать ли этот наш с Леной Клепиковой метафизический роман о нашем поколении по ленинградско-ньюйоркжской прописке авторов?

Сказано – сделано!

Путешествие из Петербурга в Нью-Йорк

Шесть персонажей в поисках автора:

Барышников, Бродский, Довлатов, Шемякин и Соловьев с Клепиковой

В нашем поколении мы с Леной были изнутри литературного процесса, хоть и оставались все-таки сторонними наблюдателями на трагическом празднике литературной жизни – может быть, в силу изначальной нашей профессии литературных критиков, хотя не только − соглядатаями, кибитцерами, вуайеристами чужих страстей, счастий и несчастий. Мы жили не в параллельном, но в соприкосновенном, сопричастном мире, однако если и причастные происходящему, то отчужденно, остраненно, скорее все-таки по мейерхольдово-брехтовской методе, чем по системе Станиславского. Перевоплощаясь в своих героев, но не сливаясь с ними, оставаясь одновременно самими собой и глядя на них со стороны. С правом стороннего и критического взгляда на них. И на самих себя. Это, впрочем, давняя моя склонность, как писателя, отмеченная критикой еще в оценках «Трех евреев»: «О достоинствах романа Соловьева можно долго говорить, − писал помянутый московский критик Павел Басинский. − Замечательное чувство ритма, способность вовремя отскочить от персонажа и рассмотреть его в нескольких ракурсах, беспощадность к себе как к персонажу».

Ну, не дурень ли я, что заглядываю в такую даль, будто в запасе у меня вечность, для которой сочиняю этот отчет, хоть и слабое утешение? А что мне остается? До соотечественных современников отсюда − через море разливанное, то бишь океан − не докричаться, а будущему не до нас − у него своих проблем по горло. Письмо в бутылке и есть послание в вечность: адрес неизвестен.

Окончание следует

Владимир Исаакович Соловьев – известный русско-американский писатель, мемуарист, критик, политолог.

Эта рассылка с самыми интересными материалами с нашего сайта. Она приходит к вам на e-mail каждый день по утрам.