Палимпсест: принципы группового портрета.

Часть 3. См. часть – Первая, Вторая, Третья

Палимпсест.

Книга моего безумия.

В моей ли власти дать ему волю или надеть на самого себя смирительную рубаху?

Листал недавно «Трех евреев» и могу поставить автору диагноз. Метафизический тот роман написан в безумном состоянии, в приступе правдолюбия. Настал «час быть честным» (Шекспир), я должен был выложиться весь без остатка, сказать (как теперь – узнать) всю правду – или окончательно свихнусь и помру.

Так пишу и сейчас, на излете жизни, момент истины, как говорят матадоры, закалывая несчастного быка: должен сказать – и узнать – всю правду или – опять же – рехнусь и помру раньше времени, хотя давно пора.

– Представь, что это было не с тобой, – дает мне спасительный совет коллега.

– Легко сказать!

– Ты не понял! На то тебе и талант, чтобы остранять реальность. Все твои страсти не для жизни, а для литературы. Туды ее! Без никакого напряга. Эмоциональный осадок жизни – в литературный осадок, где ему и положено быть. Даже если от первого лица: рассказчик – не обязательно Владимир Соловьев. Даже Владимир Соловьев – не обязательно ты. Мало ли Владимиров Соловьевых! Писатель – Протей, и даже «Я» у него – множественное. Это и есть твое преимущество перед простым смертным: там, где он хватается за нож, ты – за перо. Раздай свои переживания героям. Пиши роман.

– Ужé. Несколько романов и тьма рассказов вокруг да около. Сбрасывал туда свои подозрения – или прозрения, – как евреи грехи в воду в Йом-Кипур. Грехи – тоже.

– Помогло?

– Пока не занялся самокопанием в этом метафизическом романе с памятью.

– Ты путаешь жизнь с литературой.

– Как всегда. Недавно в открытом эфире меня спросили: Лена в моем четырехголосом романе «Семейные тайны» (теперь в киевском издании с новым названием «1993») – это Лена Клепикова?

– А ты?

– Ушел от ответа. Сказал, что Эмма Бовари – это я, и что в женские персонажи мне перевоплощаться интересней, чем в мужские. Всё отдал героям, включая главного, полуреального, как кентавр, человека, похожего на Бродского, но не как две капли воды, в «Post Mortem», методом лжеатрибуции, и теперь уже сам черт не разберет, что принадлежит автору, а что – позаимствованному из жизни литературному персонажу. Сам уже не знаю. А теперь вот хочу отобрать у всех обратно и заговорить собственным голосом. Всю жизнь прожил чужими жизнями, а сейчас хочу жить своей.

– Поздно. Есть вещи, о которых можно говорить только в третьем лице. Помнишь совет Пруста: говори что угодно, но никогда от своего имени. Андрей Белый и тот вывел в своем мемуарном романе Александра Блока дважды – под его собственным именем как друга и соратника, а как соперника – уменьшив до одной шипящей буквы из конца алфавита. Отомстил. А ты что пишешь?

– Лебединую песню. Хотя таким, как мне, кто отдал весь свой опыт до последней крупицы, да еще кое-что присочинил, то есть домыслил, западло писать мемуарный роман. Тем более о любовных похождениях, когда явный и тайный двигатель всей моей прозы – именно любовь. На личную долю автора ничего не остается. Разве что перейти от третьего обезличенного лица повествователя к первому авторскому. Но в моем случае и это невозможно: почти вся моя проза написана от первого лица, иногда – как в четырехголосом романе «1993» – сразу же от имени нескольких героев, а один раз – в рассказе «Дефлорация» – от имени женщины, которая подвергает себя психоанализу, пытаясь вспомнить, когда это с ней случилось в первый раз. Добавьте к этому, что писатель рассказывает не о том, что пережил, но о том, чего пережить не успел, то есть о несостоявшемся жизненном опыте, но воображаемом. Весь выложился в прозе, а теперь измышляю, как отобрать у героев мой собственный – в первую очередь любовный – опыт. Пусть даже частично досочиненный, но мой, личный, плоть от плоти. Как забрать у героев то, что сам им отдал? Как сделать вымысел – над вымыслом слезами обольюсь, да? – обратно правдой?

– Зачем тебе правда? – утешаю сам себя, будучи по натуре ультраправдистом. – Память и есть вымысел. Мемуары суть антимемуары. То есть лжемемуары – по определению. О прошлом ты вправе писать что угодно, а что было на самом деле – кроме тебя не знает никто. И ты уже не знаешь. Сослагательного наклонения нет в настоящем и будущем, зато как раз в прошлом – сколько угодно. Вот и сослагай. Именно в прошлом – и только в прошлом – мы по-настоящему свободны: менять, сомневаться, переставлять местами. Да хоть сделать его небывшим! Призвать назад вчерашний день и обеззнанить знание, как точно перевела И. Гурова твоего Дж. Барнса.

– Или наоборот: ознанить незнание. В прошлом могло случиться то, что в нем не случилось. Кто знает, когда ты его воспринимал верно – тогда или теперь? Лучше быть преследуемым, чем преследователем – на том стоял и стою.

– Ты живешь не в пространстве, а в царстве памяти, и чем лучше было прошлое в прошлом, тем печальнее оно в настоящем.

– И наоборот?

А мой психиатр не знает, как со мной быть: подавить мою тоску транквилизаторами или дать мне излить ее, как молоки, в чрево компьютера. Если только у того хватит памяти на мою память. И что возникнет в результате этого искусственного осеменения?

Аллергия на все, кроме котов. Прежде всего на людей, включая себя. Как в той старой фильме: кто меня удивляет, так это люди. Никого не могу видеть, даже говорить по телефону: снять трубку – проблема. Зато могу себе позволить вести себя как последний гад – положительная сторона ипохондрии.

Ван Гог на антидепрессантах дожил бы до восьмидесяти и не написал ни одной картины.

Советы и медикаменты не в помощь. Вот он, этот мост Сират, переброшенный над бездной: тонкий как волос и острый как меч. Я иду по нему, пошатываясь, надо мной, как летучие мыши, кружат ангелы и задают вопросы, и нет у меня ответов.

Вызвать из памяти к жизни, что прошляпил в прошлом. Память есть тайное знание, скрытое воспоминание: криптомнезия. Все лучше, чем амнезия. Вспоминая, узнаешь, что прошло тогда незамеченным. Разблокировать память, хоть я и не надеюсь проникнуть во всю его невнятицу – тайны, умолчания, неясности, отточия. И все-таки, вперившись в прошлое, глаз становится цепче, зрение острее, проникаешь насквозь, где раньше скользил по поверхности. Пустить по следу прошлого детектива-ищейку. Сыщика по имени Воображение. Перелопатить прошлое. Отследить в прошлом истину.

Баскервильская собака моей памяти.

Заметано: прошлое под колпаком.

Злопамятен, как слон? Я – слон? При моих-то размерах? Слоненок.

Влюбленный муж так и загнется от разрыва аорты, не выяснив правды. Как сделать старую правду правдоподобной сегодня, не пускаясь в объяснения, в оправдания, в стенания? Как заставить Отелло поверить в гений Шекспира и задушить Дездемону? Отелло убивает Дездемону не по навету Яго, а превентивно, впрок – измена этой экзотки неизбежна, когда ее любовь как сострадание (она его за муки полюбила – и за экзотику) сойдет на нет, и Кассио – вполне подходящий партнер, человек ее круга, а не шварцише со стороны. Знак человечьего предпочтения, расового сообщества, общественного, с детства, равенства Отелло принимает за реальную угрозу. Кассио и Дездемона – из одного престижного клуба, куда ниггерам вход воспрещен. Яго плетет интригу не из головы, но из вполне реального, близлежащего будущего.

Стоп!

А если Отелло ревнует к прошлому, в котором его нет, зато есть Кассио со товарищи? Спала ли Дездемона с Кассио до того, как ей повстречался ниггер? Не измена, а предыстория, не адюльтер, а обман сводят с ума беднягу, но Дездемона и не думала его обманывать, а лишь позволила ему обмануться. Вот именно: не соперник, а предшественник, что избавил милую от гимена к их обоюдному удовольствию.

Сомнения в целомудрии Дездемоны.

Толедская ночь, короче.

– Ты перед сном молилась, Дездемона?

– А ты, Отелло?

В самом деле, кто вызывает бóльшее сочувствие – жертва или убийца?

Ревнивец Яго.

А наш сюжет тем временем движется в замогильную тьму. Представим теперь жену, которая хоть и выглядит классно и ее нет-нет да принимают за дочь ее мужа (особенно когда тот зарастает в путешествиях щетиной), но уже не представляет прежней сексуальной ценности ни для кого, окромя стареющего возлюбленного, а тот неистово е*ет свою память, воображая на своем месте, в схожей позе не соперника, а именно предшественника, которому впору – ввиду претерпеваемых сомнений и мук – позавидовать: уж лучше б она досталась тому еб*нарию навсегда, сохранив по себе саднящее воспоминание, но не скособочив мозг ревнивца. Если б можно было переиграть и оставить ее в прошлом, в памяти – молодой, прекрасной, чистой, честной, правдивой! Всю жизнь томиться невнятицей или узнать все как есть и смириться с действительностью как со смертью? Тоска по сильным впечатлениям – точнее, по сильному, одноразовому, предсмертному? Или сама невнятица есть непрерывное, привычное содержание жизни, и муж предпочитает ничего никогда не узнать? А кому умереть первым, теперь уже все равно. Не дай Бог ей.

Предсмертье – общее.

Я женился на женщине не от мира сего, по первой, еще школьной любви, и эта женщина побила все рекорды, понюхав пойзон-айви в нашем Сомсет-парке на Лонг-Айленде три раза, – слава богу, обошлось, хотя болела сильно. В Питере один знакомый рассказывал, как с задней площадки автобуса заметил Лену с раскрытой книгой и, повышая голос, пытался окликнуть – обернулись все женщины, Лены и не-Лены, кроме настоящей. Лена этот эпизод отрицает, как небывший: он ее с кем-то спутал. Ее ни с кем не спутать – самая необычная женщина! До сих пор мне становится не по себе, как вспомню: осматривая египетский храм в наш самый первый день в Мадриде, она чуть не шагнула в пустоту – руки-ноги уж точно переломала бы, если бы осталась жива. Я ее схватил в последний момент.

А теперь вот пишу о ревности, опрокинутой в прошлое. Несмотря на все уверения и заверения моей героини, «ядовитый привкус сомнения», как выразился Набоков в «Камере обскуре». Беда его как писателя в том, что он не обманутый, униженный, растоптанный, уничтоженный Кречмар и даже не невольный доносчик писатель Зегелькранц, несмотря на его профессиональное сходство с автором, но циничный игрок Горн, ищущий в литературе пикантные ситуации, как тот – в жизни. Но может, благодаря этому он и смог показать ревность как слепоту и прозрение. Слепоту как прозрение. Слепоту, прозрение, опять слепоту, опять прозрение и в итоге – смерть. А я с детства переживаю книгу на уровне реальности, нахожусь внутри, а не вне, ее сюжет касается меня лично, я примериваю на себя судьбу ее героев. А как еще?

Ревность как западня, как обманка, как дразнилка, как виагра, как неоднократный прыжок в пропасть: не во сне – наяву. Одно спасение – пояс верности, как намордник на бешеного, но любимого, обожаемого пса, но где было взять в эпоху всеобщего дефицита, которая пришлась на нашу молодость? Пытательные струменты Святейшей Инквизиции тоже не помешали бы – ау, соплеменник Торквемада! Или гипноз – почему нет? Не мытьем, так катаньем. Почему именно е*ля с другим сводит с ума моих героев, а не ее, как она утверждает, платонические любови и влюбленности? Душа, как ласточка, свободна, а гениталиям волю не давай, да? Почему не ревновал прежде? – мой вопрос моим героям. Или самому себе? Одна высокая болезнь сменилась другой? Ревность взамен любви? Любовь выродилась в ревность?

Любовь без ревности или ревность без любви?

Настоящее, становясь прошлым, мгновенно превращается в тайну за семью печатями.

Полный висяк. Черная дыра. Долой политкорректность: как у негра в жопе.

Почему, почему, почему прошлое должно умереть раньше того, кому оно принадлежит? Или не принадлежит? Мнимость обладания, фикция собственности. Мое единственное достояние – и то у меня отымают. Явись, возлюбленная тень! – кричу я прошлому. И мертвяк восстает из могилы, но я его не узнаю и не знаю.

Не вступить в ту же реку дважды, что невозможно по определению, а прожить прошлое заново, что и поручим авторскому двойнику, соименнику, однофамильцу, alter ego. Гейне называл его: Doppelganger. Что общего между Владимиром Соловьевым и Владимиром Соловьевым? Из конца жизни одним хотя бы глазком глянуть – нет, не в начало жизни, а в ту самую середину странствия земного, с которой начинает Данте свою «Комедию», а эпитет «Божественная», само собой, она получила не от автора, а от потомков, которые имеют право на посмертную благодарность и бессмертную безвкусицу.

Так долго отсвечиваю на свете, что на Аляске успел побывать четыре раза, в Италии – шесть и вот-вот отправлюсь в седьмой, путешествую в места, в которых уже износил пару, а то и не одну, башмаков. Точнее – кроссовок. Перечел любимые книги – как минимум трижды, и даже нелюбимые. В который раз смотрю по ящику старые картины, как будто я кинотеатр повторного фильма. Вхожу в эту гераклитову, а скорее буддийскую реку, и выхожу из нее, и снова вхожу: как в той детской скороговорке, сунул грека руку в реку, а я – ногу. «Я уже насытился жизнью», – сказано в книге, которую не устаю цитировать и читать, ибо она бесконечна и никогда – никому! – не прочесть ее полностью.

Два времени совместить в одном: когда пишу – и о котором пишу.

Главное – запомнить собственные мысли и принести их в жертву Молоху компьютера. А писать, как в докомпьютерную эру, теперь уже невозможно. Легче, чем Пастернаку, хотя задача та же: здесь будет всё – пережитое и то, чем я еще живу. Коли даже параллельные линии сходятся где-то поближе к центру земли, то где тот виртуальный перекресточек, на котором сойдутся два Владимира Соловьевых и пройдут мимо, не узнав друг друга:

– Привет.

– Привет.

Тем более! Пусть этот Владимир Соловьев напишет про того Владимира Соловьева, не притворясь тем, а оставаясь этим. Не перевоплощение, а остранение. Вгляд со стороны. Sine ira et studio. А если тот метафизический перекресток есть смерть, и неузнаваемость – посмертная, гейне-лермонтовская?

Звонок с того света. Не то чтобы я его не узнаю – голос-то как раз знакомый, но никак не припомнить – чей. А не могу, потому что давно не слышал и как бы вычеркнул из памяти, как вычеркиваю умерших из телефонной книжки. Далеко зашедший в годах, как сказано не о нем в восточной сказке. Его имя давно уже перестало появляться где бы то ни было, а было – одно из самых примелькавшихся в нашей здешней литературной диаспоре, как прежде – там. До своего отвала этот шестидесятник, из маргинальных «евтушенок» успел выпустить семнадцать книг и столько же, наверное, здесь, а потом – переизданиями – опять там. Это помимо регулярных статей повсюду. Не мне говорить, но он был плодовит, как крольчиха. Пару раз схлестнулся с ним печатно, защищая Довлатова, который узнаваемо, хоть и под другим именем, вывел его этаким Тартюфом-Опискиным, коим он и был на деле, меняя конфессии, как я – квартиры. Иудей, баптист, православный – кто он теперь? Буддист? Довлатова он так и не простил, хоть тот послал ему за пару недель до смерти покаянное письмо, и посмертно объявил основоположником в иммигрантской литературе жанра пасквиля, а меня – его последователем (за рассказ «Призрак, кусающий себе локти», в герое которого таки узнали Довлатова). Это он первым торжественно сообщил мне о смерти Сережи, когда я из дальних странствий возвратясь, а разницы между ними лет двадцать, если не больше. Потом я узнал от него про рак простаты («рачок завелся»), операцию и прочее – так он исчез из моей жизни и с литературного горизонта. Вот я и решил: из жизни. И тут вдруг звонок. Так и не узнал – пришлось тому назваться.

Спрашиваю – что пишет. Ответ: ничего. А мемуары? – мелькнул как-то давным-давно кусок его воспоминаний про военный роман с медсестрой. Не успел, говорит, с воспоминаниями. Те, кто успел – до восьмидесяти, теперь – поздно. Завод кончился, мозгá не та. Сколько ему теперь?

– А что делаете? – неосторожно спрашиваю я.

– Кретинею.

– Вы больны?

– Старость – уже болезнь. Неизлечимая.

– Не умирай раньше смерти, – цитирую афоризм Жени Евтушенко, хотя мне он и не очень внятен.

– Через силу живу. Человек умирает раньше, чем он умирает, – отвечает он афоризмом на афоризм.

Он уже насытился жизнью, продолжаю я думать чужой мудростью. Но ему дана жизнь, и он должен ее прожить. Куда ему от нее деться? Куда деться от жизни мертвецу?

– Я не больной, – говорит этот «евтушенко». – Я – умирающий.

И тут я вспомнил еще одну недавнюю встречу. Он был чуть ли не единственным современным американским писателем, которого издавали у нас в пору моего детства. Само собой, коммунист. Нет, не Драйзер, который вступил в компартию на смертном одре. «Дорога свободы», Говард Фаст. В ту же самую совковую пору моего детства то ли уже юности, когда моя душа была навсегда искривлена там и никогда уже ей не выпрямиться, Говард Фаст выпустил «Голого бога», расплевавшись с марксизмом, выйдя из американской компартии и став в России персона нон грата. Он так сросся с той далекой, давно канувшей в Лету эпохой, что мне показалось, время пошло вспять, когда на одном пати в Йонкерсе, под/над Нью-Йорком, мой литагент знакомит меня с глубоким-преглубоким старцем:

– Говард Фаст.

Все равно что призрак. А призрак как ни в чем не бывало интересуется тиражами моих американских книг. С ума сойти! Что значит вовремя выйти из компартии! Плюс, конечно, упомянутые американская медицина и фармацевтика. С месяц назад он, наконец, помер. Смерть мертвеца. Хотя среди мертвецов он свежак. Пока что.

Образ времени: от пневматички до емельки.

Или вот обещаю Ивану Менджерицкому позвонить, как вернусь из Квебека (наш рутинный летний бросок на север от ньюйоркжской удушливой духоты). И он, тяжело больной, обездвиженный, еле живой:

– Если успеете.

– Да вы что!

– Я не о себе, а о вас.

– Я – тоже, – спохватываюсь я.

В самом деле, погибнуть по пути в автокатастрофе у меня шанс ничуть не меньший, чем у него дома от болезни.

Еще один мертвец названивал мне регулярно из своего Портленда, штат Орегон (не путать с Портлендом в штате Мэн), а потом перестал, обидевшись, что я ему сам никогда не звоню, а я просто экономил на иногородних звонках, это теперь даже в Москву позвонить стоит цент в минуту, да хоть на тот свет по беспроволочнику – ну, по мобиле, – а тогда приходили астрономические телефонные биллы. На вежливый мой вопрос неизменно отвечал: «Жив еще», – и я боялся, что нарвусь как-нибудь на «Я умер», – потому и не звонил, а не только из экономии. Предпочитал его потусторонние звонки, к которым привык, и, наоборот, удивлюсь, узнав о его смерти, если только не опережу его сам, думал я. Знаю его по Москве, по Переделкину, а в Питере вел их сдвоенный с Женей вечер в Доме культуры не помню уже чьего имени.

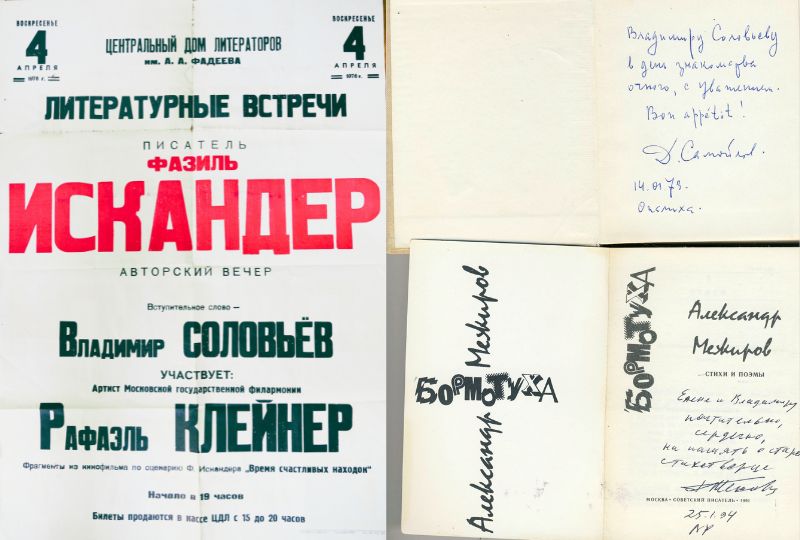

Само собой, под завязку набитый огромный зал, на улицах конная милиция, внутри переодетые шпики. Конечно, я понимал, что люди пришли на Евтушенко, а потому немного побаивался за Межирова, который далеко уступал ему в славе. К тому же, сильно заикался. За кулисами поэты поспорили, кому выступать первым: Евтушенко предложил Межирову как старшему, хотя, наверное, у него была еще тайная и благородная мысль, что выступление Межирова после его, Евгения Евтушенко, поблекнет. Межиров, однако, настоял, что он будет читать во втором отделении. Женю принимали хорошо, чуть ли не после каждого стиха аплодировали. Перед своим выступлением, Александр Петрович, заикаясь, успел мне шепнуть, чтобы я предупредил аудиторию не прерывать его выступление аплодисментами, что я и сделал в конце своего вступительного слова. И поразительная вещь: как только Межиров начал перед затихшей аудиторией читать свои стихи, его заикание как рукой сняло, стихи как по волшебству полились один за другим, стих бежал по рядам, как ток, заряжая аудиторию поэзией. В зале стояла гробовая тишина, а когда он кончил, все встали, разразилась овация. Такого Евтушенко и не снилось. Он аплодировал вместе с другими. Будь это турнир трубадуров, победу присудили бы Александру Межирову, а не Евгению Евтушенко. В отличие от многих своих коллег, Женя умел ценить чужую поэзию, чему свидетельство составленная им грандиозная антология русского стиха ХХ века. А о Межирове говорил, что тот поэт уровня Ходасевича, и это – по его словам – очень высокая планка. Потом мы поехали на троллейбусе к нам домой, прихватив из зала парочку общих знакомых − питерских поэтов. Договорились, что каждый прочтет по стихотворению – на свой выбор. И опять, уже в этой тесной аудитории, Межиров вышел победителем.

Последний сколок военного поколения поэтов, единственный выживаго:

Самый лишний из самых лишних…

Как раз у него память потрясающая, цепкая, патологическая, сорная, но не всегда сфокусированная. Лет ему, наверное, столько же, сколько моему предыдущему замогильному телефонщику. Но кроме стихов он ничего не пишет: утверждает, что нет таланта + славянское шаляй-валяйство. Зато рассказчик – классный. Рассказал про византолога Моисея Цейтлина, который писал стихи на разных языках и дожил до девяноста, а в свое время учил Сталина византийской истории: лучше ученика не было, схватывал на лету, апология Сталина. И еще – как встретил пьяного Дэзика Самойлова в Переделкине, и тот прочел ему цирковую поэму, а потом заплакал и сказал:

− Знаю, что говно, но буду рыть свой колодец, пока не докопаю до клада, которого нет ни у кого.

− Мученик, – пожалел его Александр Петрович Межиров.

О дурном влиянии на Слуцкого Мартынова: тот писал в сибирской газете рифмованные ямбом передовицы, а потом разлеплял строчки. Это Межиров процитировал мне непечатного тогда еще Слуцкого: «Я – ржавый гвоздь, что идет на гроба», изменив само течение моего мемуара об этом лучшем из поэтов-кирзятников. А сам, несмотря на безнадежный возраст, все еще пишет стихи – краткие, на последнем дыхании, сильные. Про смерть, которая одного его проворонила, и суждено ему лежать в американской земле:

Товарищи все по местам.

Один мимо места проронен.

И был похоронен не там,

Где должен был быть похоронен.

Евтушенко, выслушав стих, прослезился и обещал перевезти останки Межирова в Москву. А если сам помрет первым? – мелькнуло тогда у меня. Разнота между ними лет десять, и приблизительно столько же – между Евтушенко и мной, но смерть в нашем возрасте – равенство с двумя неизвестными. Да такая ли уж разница между умирающими и смертными? Мы приговорены к высшей мере, все равно, когда казнь – завтра или через год-два или десятилетие-другое. Мы приговорены к смерти, как были приговорены к жизни. Но жизнь подходит к концу, мертвые притворяются живыми, живем взаймы, в чужом времени, которое настало при нас, превратив в анахронизмы, в тени. «…им досталась тяжелая смерть, потому что их век умер раньше их», – писал в «Смерти Вазир-Мухтара» Тынянов совсем о другом времени. Оказалось, о нашем: высоко сидел, далеко глядел. Еще вопрос, какая тень сойдет раньше? У Межирова, думал я, сосуды из нержавеющей стали, как сказал хирург и перевела переводчица, из пятидесятниц: во время операции у него даже не подскочило давление. Да и куда ему торопиться, когда никто, даже он сам не знает, когда родился. Как-то я все-таки его набрал: поздравляю с восьмидесятилетием. И слышу, как он, заикаясь в трубку, опровергает:

– Это было два года назад. И не 6 сентября, а 26-го.

– Я в «Литературной энциклопедии» прочел, – оправдываюсь.

– Мало ли что там пишут! Сказать можно что угодно.

Это он про себя. Человек предельной искренности в поэзии, по жизни он был игрок и мистификатор, но в конце концов сам запутался в своей – нет, не жизни, а в судьбе-игре. Включая эмиграцию:

Все круче возраст забирает,

Блажными мыслями бедней

От года к году забавляет.

Но и на самом склоне дней

И при таком солидном стаже,

Когда одуматься пора,

Все для меня игра, и даже

То, что и вовсе не игра.

И даже крадучись по краю,

В невозвращенца, в беглеца

И в эмиграцию играю.

И доиграю до конца.

Не стану здесь касаться причин его бегства из Москвы. Добрее других написал об этом Евтушенко:

И когда с ним случилось несчастье, которое может случиться

с каждым, кто за рулем (упаси нас, Господь!),

то московская чернь – многомордая алчущая волчица

истерзала клыками пробитую пулями плоть.

Противоположной точки зрения придерживалась злая Юнна Мориц – см. ее письмо в одной из моих книг о шестидесятниках.

Так или иначе, вынужденная иммиграция далась ему нелегко. Его упрекали и здесь, и там. Кто-то даже пустил шутку, что теперь его фамилию нужно писать через два «ж»: Межиров – там жировал и здесь жирует. А когда в Москве в период гласности снова стали выходить его книги, новомировский рецензент укорял Межирова в отсутствии определенности, «в философско-политических вопросах необходимой даже и для поэта», и приводил в качестве примера строчки, на мой взгляд, тонкие, сложные, но недвусмысленные:

Возжаждав неожиданно свобод,

Качать права верхи элиты стали,

И, как всегда, безмолствовал народ,

Свободой озабоченный едва ли.

В низах элиты всё наоборот,

Охотный ряд свои имеет нужды –

И, как всегда, безмолствовал народ,

И тем, и этим в равной мере чуждый.

Полный улет! Не знаю характеристики ельцинской эпохи точнее межировской.

Окончание следует

Владимир Исаакович Соловьев – известный русско-американский писатель, мемуарист, критик, политолог.

Эта рассылка с самыми интересными материалами с нашего сайта. Она приходит к вам на e-mail каждый день по утрам.