Всякий портрет, написанный с любовью, – это, в сущности, портрет самого художника, а не того, кто ему позировал.

Оскар Уайльд. Портрет Дориана Грея

Во всем портрете была видна какая-то неокончательность, но если бы он был приведен в исполнение, то знаток потерял бы голову в догадках…

Гоголь. Портрет. Первая редакция – 1935

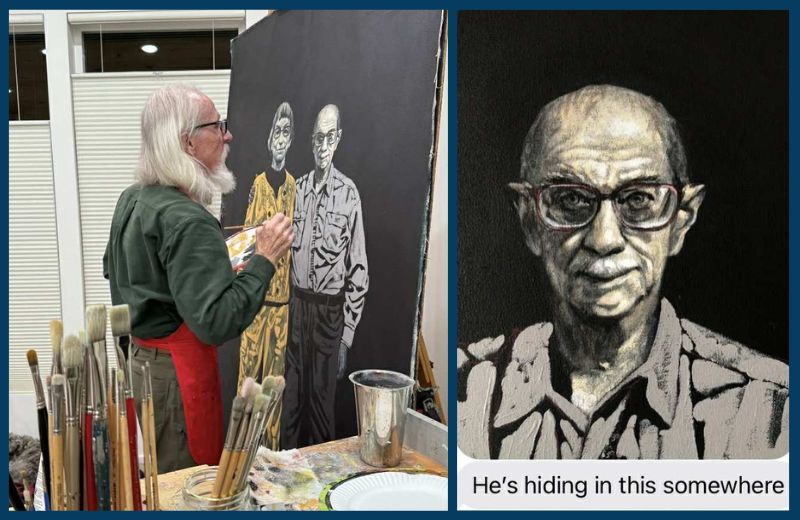

Left: Stephen Lawrie on his Double portrait: I’m not finished yet! Right: Vladimir Solovyov by Stephen Lawrie

А начать с того, хотя этим скорее следует кончить, но я ставлю телегу перед лошадью, а постскриптум в качестве преамбулы, что я редко гляжу в зеркало, разве только когда бреюсь, а бреюсь я еще реже, чем гляжу в зеркало. Не беда – все равно человек не видит себя в зеркале, а только кривляется, гримасничает перед зеркалом, строит позы, позирует, сам того не сознавая. Человек не тот, кем притворяется, глядя в зеркало. Вот почему я не верю в автопортреты, где художник слишком серьезен и весь для потомства. То же с фотками, если только папарацци не застает тебя врасплох.

Иное дело, когда с тебя пишет портрет профи-художник, да еще в полный рост. Как здесь говорят: life size. Типа парадного портрета. Двойной портрет: Лена Клепикова и Вова Соловьев. Мало того, именно с нас начал сериал “Immigrants”. Будучи сам иммигрант, но давний-предавний: из Новой Зеландии. Мы с Леной Клепиковой – единственные русские в его портретной галерее випов-эмигре. Начал с меня и прислал набросок.

Долго всматриваюсь в самого себя, не узнавая. Как в том анекдоте про фотоателье: «Пиджак вроде бы мой».

Это только эскиз, утешает меня б. новозеландец Stephen Lawrie. Потом я присоединю Елену Клепикову.

Постепенно привыкаю к самому себе в его исполнении. Это как в истории с Пикассо и Гертрудой Стайн, когда он написал ее портрет, а она ему, что непохожа.

– Будешь похожа, – сказал Пабло Гертруде.

Так и оказалось.

Мы со Стивеном Лоури не так знамениты, а потому нам это не грозит.

Не знаю, как внешнее сходство, но внутреннюю суть вроде схватил, хотя кой-кто и усомнился именно в ней, когда я выставил этот эскиз на фейсбуке и, помимо лайков и лавов, пошли отзывы:

– Лев готовится к прыжку.

– Нет, жестковато, здесь только жесткость дана, а в Вас, Володя, много разного!

– Володя, я узнал сразу. Похож!

– Oн схватил Ваш проницательный взгляд и суть человека глубокого и не ординарного.

– Вы старше, чем на самом деле.

Портрет Дориана Грея?

– Портрет мне не нравится: Вы – как Железный Феликс. Я думаю, Вы вовсе не такой!

– А какой я на самом деле? – встреваю я.

– Такой тоже, но не только такой.

– Это у него замысел какой-то, образ внутри – вот он под него тебя и написал. Ты для него идея, а не человек.

– Вы веселее.

Вот именно, что веселее. Ироничнее, включая самоиронию. А художник по натуре жесткач. Может, он и меня под себя написал? Тайный автопортрет. Или это я жесткач? Я или он? У незаслуженно забытого Леонида Мартынова есть стиш, правда, наоборот:

Художник писал свою дочь,

Но она, как лунная ночь,

Уплыла с полотна.

Хотел написать он своих сыновей,

Но вышли сады, А в садах – соловей.

И дружно ему закричали друзья:

– Нам всем непонятна манера твоя!

И так как они не признали его,

Решил написать он себя самого.

И вышла картина на свет изо тьмы…

И все закричали ему:

– Это мы!

Нет, это я, а не мы, всех других я пишу с самого себя, женщин включая по принципу «Эмма Бовари – это я». Их прежде всего. Может, женские гены во мне преобладают? Вот руки-ноги маленькие, как у Андрея Болконского. Не гермафродит, а андрогин, гендерные признаки которого неразличимы – до того, как он генитально споловинился, и с тех пор эти половинки ищут друг друга: влечение, похоть, страсть, любовь.

Любовь? Любовь как эвфемизм похоти? Или как ее антоним?

Ставлю вопросы за неимением точных ответов. В процессе писания этого сказа, как Стивен Лоури в процессе работы над двойным портретом Соловьева-Клепиковой. Он шлет нам его частями, эскиз за эскизом, а мы в ответ кой-какие скорее пожелания, чем замечания.

– I’m not finished yet! With the painting, – пишет он. – It may take two weeks to finish the painting!

Лена и вовсе не узнает себя, серчает:

– Какое он имеет право?

Я пересказываю ее диатрибы в вежливой форме художнику.

– I am getting your likeness so far better than Lena’s, – и присылает улучшенный портрет Лены – больше сходства, на губах улыбка – спасибо и на том. И приписка, что это это in sketch mode, и обещает: your wife has a more generous face than this sketch!

А через пару дней эскиз нашего двойного портрета – мы стоим на разорванном советском знамени, а над головами у нас несколько обложек наших английских и русских книг, включая политологические либо политизированные. Двусмысленное выражение портрета, как Гоголь пишет в своем «Портрете». Тем более, двусмысленное в нашем двойном портрете. И там же – в первой редакции гоголевского «Портрета» – про неокончательность портрета (см. эпиграф).

Или в виду этой его неокончательности нам самим – моделям? зрителям? – предстоит его закончить?

Мысленно?

Или письменно?

Я сочиняю это сказ одновременно с работой художника над нашим двойным портретом, не дожидаясь его окончания. Еще вопрос, кто раньше закончит.

Эффектно, пишу я Стивену Лоури. Мы прям борцы с коммунизмом. Лена боец-десантник.

Так он нас воспринимает, учитывая наш политический опыт в России и политологический в Америке. Мы с Леной, каждый по отдельности, работаем в разных жанрах, а совместно как соавторы именно в политологических книгах на дюжине языков, благодаря чему и держимся на плову. Жаль только, что эта наша слава обгоняет и заслоняет наши достижения в изящной словесности. Куда дальше, если находятся на нашей географической родине люди, которые помнят, с чего нас поневоле кинуло в политику.

Последний – недавний – пример.

Когда у нас с Еленой Клепиковой – у каждого по отдельности – появился на фейсбуке новый друг, мы получили от него записку в Мессенджере, что он нас знает со времен «Соловьев-Клепикова-пресс».

Когда это было!

Почти полвека назад!

Действительно, в начале 1977 мы образовали в Москве под таким названием независимое информационное агентство, чьи сообщения и комментарии благодаря иностранным корреспондентам передавались в свободный мир и публиковались в престижных мировых изданиях, типа «Нью-Йорк таймс» (один раз с нашей фотографией на Front Page) и в тот же день возвращались в Россию в обратном переводе по вражеским голосам – Голосу Америки, Би-Би-Си, Немецкой волне, Радио «Либерти». Неожиданно на нас обрушилась слава, какой не было ни прежде, ни позже, хотя в России мы были известными литераторами, да и здесь не затерялись. Увы, с неизбежными побочными эффектами – мы ступили на опасную скорее политическую, чем диссидентскую, стезю.

Жили мы тогда на Красноармейской улице у станции метро «Аэропорт» в писательском кооперативе, который заглазно назывался «Розовым гетто» – дома были облицованы розовым кирпичом, а среди кооперативщиков довольно много евреев. После образования нашего агентства, у нашей парадной круглосуточно дежурила черная машина с затененными окнами, на Лену было покушение – сбросили кусок бетона с крыши, но чуток промахнулись, сыночка-тинейджера пытались отравить в Питере, куда мы его отправили к друзьям и проч. В конце концов, нам было предложено немедленно (еле выторговали неделю) убираться из страны. Мы выбрали западное направление – альтернативой ему было восточное: нам грозили арестом и лагерем. По природе я спринтер, надолго бы меня не хватило, да и ответственность перед семьей превышала мои политические амбиции.

Дела давно минувших дней, и я бы о не вспомнил о нашей диссидентской деятельности, если бы не наш новый фейсбушный друг, который сделал иной выбор и до сих пор живет в России. Сколько же ему было тогда лет, что он помнит «Соловьев-Клепикова-пресс» по сию пору? Вот что самое удивительное: будущему (а теперь бывшему, увы) мэру Екб, как называют Екатеринбург, б. госдумовцу, б. политику, общественному деятелю, борцу с наркотиками, писателю, поэту, меценату, искусствоведу, коллекционеру-первооткрывателю и прочее знаменитому на всю страну и за ее пределами Евгению Ройзману тогда не было еще и пятнадцати лет! Каким, однако, политизированным подростком он рос, коли обратил внимание на наше информагентство. Политик до мозга костей! Как безумно жаль, что таким теперь там в политике не место. Да и живут, «под собою не чуя страны». Наш новый друг особенно – в рисковой зоне.

– Редкий человек в нынешней России! – говорю я своей соседке и по совместительству жене.

– Единственный, – поправляет меня Лена.

– Поразительно, что он нас знает с младых ногтей.

– Еще поразительнее, что он нас помнит.

Хорошо бы все-таки слегка смягчить, очеловечить нас с Леной, – намекаю я нашему портретисту.

– I have. But I have a tendency to do that. With other portraits also. I elongated you both. In the El Greco style.

В самом деле, какие могут быть претензии к американскому Эль Греко!

Это о художнике, а я пишу о себе, как о писателе, который искажает прототипов, чтобы превратить их в персонажей, похожих больше на меня, чем на себя. А какой я на самом деле? Из рассказа в рассказ, из романа в роман, из книги в книгу я пишу свой автопортрет, маскируясь под персонажи. Одну из моих книг о Бродском я открываю проложной главой, так и названной не без наглецы и эпатажа «Бродский – это я!» Однако подзаголовок уводит эту главу в сторону литературоведения, где я бог и царь: «О принципах портретной биографии». А какой литературный байопик обходится теперь без перевоплощения автора в своего героя, пусть даже антигероя. Тот же Бродский, обращаясь к Горацию: «Ты – это я», а когда про Одена: «Я – это он».

То же делаю я, перевоплощаясь в своих героев, реальных и вымышленных, по системе Станиславского, но и с коррективом Мейерхольда – Брехта: остраненно. Не путать с оТстраненностью. То есть отбегая в сторону от самого себя, чтобы глянуть на себя со стороны, как на актера, играющего роли своих персонажей, без разницы существующих в действительности или в моем воображении. Поддержку нахожу в магических портретах в литературе – от гоголевского «Портрета» (первая редакция!) до помянутого «Портрета Дориана Грея». Там художник довольно точно определяет мое литературное кредо – в эпиграфе вкратце, а здесь полностью:

Всякий портрет, написанный с любовью, – это, в сущности, портрет самого художника, а не того, кто ему позировал. Не его, а самого себя раскрывает на полотне художник. И я боюсь, что портрет выдаст тайну моей души.

Потому как это я жесткач, ожесточая своих персонажей, включая тех, кто под своими именами: Бродский, Евтушенко, Окуджава, Эфрос, Андропов, Ельцин, Трамп, Лена Клепикова, Юджин Соловьев – в моей портретной галерее наберется с дюжину реальных имен. Живые жалятся и жалуются в высшую инстанцию, а мертвые сраму не имут? Перед ними – не перед всеми – у меня чувство вины, что, пользуясь преимуществом своего долголетия и их могильным безгласием, исказил их, пусть не умышленно, в своем умышленном реализме.

В тех же «Трех евреях» – мой первый магнум опус. Три других: «Post mortem» – в опровержение первого, «1993: Глоток свободы» и вирусный «Кот Шрёдингера. Зашкварная мениппея с героями без имен» – потому и без имен, что прототипы, включая главного антигероя, угадываемы. Как раз в «Трех евреях» евреи даны под их настоящими именами, и на обложке московского издания еврей Владимир Соловьев и в каждом глазу у него по еврею: Александр Кушнер и Иосиф Бродский, как антиподы, между которыми мечется авторский персонаж, дружа с обоими, пока не сделал свой исторический выбор. Один счел, что я его перекарикатурил, а другой – что пересиропил. Вот почему спустя тридцать лет после горячечной питерской исповеди, уже в Нью-Йорке, я сочинил «Post mortem. Запретную книгу о Бродском» – «с любовью и беспощадностью», как снайперски точно заметил через океан москвич Павел Басинский, а я воспользовался и посвятил своего очередного «Бродского»:

Иосифу Бродскому – с любовью и беспощадностью.

Беспощаден я прежде всего к самому себе: на основании тех же «Трех евреев» мои проплаченные зоилы составляли мое досье, домышляя к моим признаниям свои инсинуации. Вплоть до романа одного русско-немецкого автора, посвященного лично мне и основанного опять-таки на моих «Трех евреях», а кончается этот опус

цитатой из моего докуромана: «Какая-то каббалистическая тайна в роковом этом сочетании!.. Какая?» Это он о каббалистической тайне Владимира Соловьева – его романного или моего реального? Однако собственную – нет, не тайну, а загадку – автор этого байопика-пасквиля выдает, пусть и в качестве допущения, «что появление на Западе моего романного героя по фамилии Соловьев было задумано андроповцами как операция внедрения «агента влияния» в эмигрантское сообщество, – лишь тогда всё, абсолютно всё выстраивается и логически объяснимо, как это и положено в романе». Даже если этот автор «агент влияния», все равно спасибо ему за пристально-аналитическое, пусть и тенденциозное, прочтение моих текстов и его вынужденные дифирамбы мне, как писателю.

Хвалу и клевету приемли равнодушно

И не оспоривай глупца.

Однако от романного Владимира Соловьева вернемся к реальному Владимиру Соловьеву, насколько реальным можно считать мой автопортрет прямой речью или под камуфляжем вымышленных героев.

Мой художнический принцип, который я приписываю авторским персонажам: покаянная беспощадность к самим себе, будучи портретистом в моей докупрозе и псевдодокупрозе. То бишь в чистой квантовой художке, которая, если и косит под всамделишность, токмо ради достоверности и правдоподобия.

Сошлюсь здесь по аналогии, хотя не знаю, к месту или не к месту, на Сомерсета Моэма, у которого я учился и кой-чему научился в искусстве сказа:

…Я обладаю незавидной способностью сознавать свою собственную нелепость и нахожу в себе много достойного осмеяния. Думаю, именно поэтому (если верить всему, что я часто о себе слышу и читаю) я вижу людей в не столь лестном свете, как многие авторы, таким злополучным свойством не обладающие. Ведь все образы, которые мы создаем, – это лишь копии с нас самих.

Конечно, не исключено, что другие писатели и в самом деле благороднее, бескорыстнее, добродетельнее и возвышеннее меня. В таком случае естественно, что они, будучи сами ангелами во плоти, создают своих героев по собственному образу и подобию.

Сложные, полисемичные портреты, но с интимными деталями, за которые мне тоже перепадало, в том числе от Лены Клепиковой, которую писал портретно либо с нее своих вымышленных персонажек, а она отрицала за мной право использовать ее в качестве натурщицы или модели: украденное айдентити? Ну, не безобразник и бесстыдник я в самом деле? Ее претензии к Владимиру Соловьеву не той же природы, что и к нашему совместному портретисту Стивену Лоури? А откуда нам с ним еще взять натуру, как не из реальности? И почему у меня к нему претензий нет?

Собственно, диатрибных, негативных портретов у меня только три: Андропов, Путин и Кушнер. Все три как персонализированные портреты гэбухи.

Первые оба-два всеми правдами и неправдами вскарабкались на властные вершины, но один там пробыл 15 месяцев, а другой четверть века – и до сих пор.

В «Коте Шрёдингера», пусть и антигерой, но сложнее, глубже, разветвленнее узнаваемого прототипа по художническим причинам: если бы писал его с натуры как есть, мой роман-трактат сел на мель.

Ему бы благодарить автора за эвфемистский образ, а он устроил на меня и заодно на Лену Клепикову, которая вовсе здесь не при чем, настоящую охоту, но моя милиция меня бережет, хотя и использует в качестве подсадной утки, вылавливая в Америке благодаря нам его агентов. Особенно теперь, когда этот самый опасный дурак в мире (моя дефиниция) начал свою кретинскую войну против Украины, и я, подняв забрало, прямой речью и называя его по имени, стал публиковать в Америке на регулярной основе мои политиканы, которые потом входили в мои киевские книги вместе с прозой. В итоге рекордное пятикнижие!

Третий негативчик – Саша Кушнер в моем тройном портрете. Как худший тип коллаборации: созданная КГБ с его помощью и при его участии антитеза Бродского, которая была опровергнута и похерена только Нобелькой рыжему изгнаннику. Дабы не повторяться, см. «Трех евреев».

Во всех трех случаях отклонение от художественной полисемичности объяснялось моральной установкой автора. В остальных персонажах, независимо даже от гендера, я придерживался и продолжаю автобиографического принципа.

Что же это все автопортреты, закамуфлированные под знаменитые или вымышленные имена? Я пишу с натуры, не будучи натуралистом, а самого себя, не глядя в зеркало – по памяти. Узнают ли во мне меня другие? Узнают ли в других меня самого?

Без разницы.

Какое мне дело до вас до всех, а вам до меня?

Это уже совсем из чердачных завалов моей детской памяти. Того самого композитора, который был любим Гитлером и Сталиным, а Гитлер даже предлагал ему почетное арийство, несмотря на еврейство, но Имре Кальман слинял из Третьего Рейха.

Папа водил меня ребенком в театры, чаще всего в Театр музыкальной комедии, с его таинственными гротами с фонтанами, из которых пробивался слабый свет. Вот откуда я поднабрался мистики, и в то же время появился первый – украинский – том Гоголя с «Вечерами на хуторе близ Диканьки», который я прочел от корки до корки, укрепившись в своем иррационализме. Впрочем, оперетты мне тоже нравились, из всего Кальмана его «Мистер Икс», который, взобравшись на канате под купол воображаемого цирка, пел свой знаменитый хит.

Здесь, наконец, поясню, почему из двух гоголевских «Портретов» решительно предпочитаю первый, который редко кем читаем, помещенный в третьем томе в «Приложении». Типа литературоведческой сноски внутри текста.

Именно об этом «Портрете» негативно отозвался тогдашний властитель дум неистовый Виссарион, со снисходительной, впрочем, припиской: «Здесь его талант падает, но и в самом падении остается талантом».

Самое поразительное, однако, в чем Белинский отказывал Гоголю: «Фантастическое как-то не очень дается Гоголю». Это об авторе «Пропавшей грамоты», «Страшной мести», «Заколдованного места», «Вия», «Носа», «Шинели» с посмертной реваншистской жизнью Акакия Акакиевича, да и «Мертвых душ», сама продажа которых уму непостижна, неправдоподобна и фантазийна! Вот уж, пальцем в небо! Буйное воображение этого малоросса не полностью выветрилось даже в питерский период, пусть и есть мнение что имперская столица стерилизовала его прекрасный яростный, гиперактивный, мистический дар, поумерив буйство его воображения.

Укрощение строптивого.

Еще более поразительно, что этот ругачий отзыв так глубоко запал в невротическую душу Гоголя, что спустя семь лет после публикации «Портрета» в «Арабесках» (1835) он пишет повесть заново, убавив в нем мистический элемент за счет увеличения социального, и печатает искалеченный вариант в «Современнике» в 1842 году, который с тех пор и входит в основной корпус его СС, а первый и несравненно лучший под занавес в Приложении. Вот уже точно, как иронически пишет сам Гоголь в «Портрете» (первом варианте) про обычай упоминать в P.S. о том, что поважнее.

История не такая чтобы редкая. – на памяти, как авторы портили свои творения: Пастернак свой гениальный любовный стих «Марбург», а Фадеев свой талантливый роман «Молодая гвардия», увеличив его вдвое по требованию Сталина, чтобы показать руководящую роль партии в импульсивном подвиге молодогвардейцев. Само собой, не сравниваю одаренного Фадеева с гениальным Пастернаком.

Господи, сколько треба оговорок ввиду предполагаемых или гипотетических читательских возражений, хотя пишу для самого себя и для моего альтер эго, а все равно оглядываюсь. Да, пишу длинно, много отвлечений и отступлений, но лирические отступления в «Евгении Онегине» вровень с его фабульной конвой, входя в роман в стихах на равных. Почему «краткость – сестра таланта» стала императивом и постулатом? А скажи это Чехов не брату, а Прусту или Гомеру? У самого Чехова не хватало дыхания (туберкулез?) на большую вещь, хоть он и делал попытки: неудачный роман «Драма на охоте». Комплекс нероманиста у великого новеллиста.

В том письме Антона Павловича Михаилу Павловичу от 23 апреля 1889 года куда более по существу не сомнительное, токсичное, пусть клишированное «краткость – сестра таланта», а совсем другое мотто:

Сюжет должен быть нов, а фабула может отсутствовать.

Это и есть открытие Чехова, которому импульсивно следует Владимир Соловьев-Американский, выстраивая новый сюжет и игнорируя необязательную фабулу. Скажи что-нибудь новенькое! – просит меня жена, но оральной форме я предпочитаю письменную. Проигрывая, я выигрываю. Соответственно – наоборот. И даже это обращенное к ней признание, которое она одна поймет, и никто больше, она прочтет в этом тексте, а не услышит от меня изустно:

– Я болен тобой, а ты больна собой.

Я бы мог долго, длинно писать о преимуществах старости, сравнивая с молодостью, которая не умеет любить, ценить, удивляться, всё принимает, как должное, само собой, бессознательно, на автопилоте и проч.

Переворачивая французскую поговорку: «Если бы молодость могла…»

Что держит старческий сексуальный потенциал в напряге?

Индивидуальная самцовая природа, независимая от чувств и эмоций?

Инерция школьной любви, когда муж по сию пору воспринимает жену как девочку, какой она и была – и осталась, когда он впервые увидел ее на переменке? Каждый физиологический акт не сам по себе, а объяснение в любви. По сути я был и есмь педофил, коли все еще влюблен и люблю эту девочку?

Или сам фактор удивления, когда мне никогда не привыкнуть к ее бесстыдно, гостеприимно, нетерпеливо раздвинутым коленям? Чудо и есть чудо, и она сама – чудо расчудесное, и что между нами – чудо из чудес наперекор рутине брака и в противоположность горациеву nil admirari.

Вот причины, почему с годами секс стал более качественным, чем в молодости.

Даже в самые трудные тяжкие невыносимые мгновения, часы, дни – никогда! – не хотел ее разлюбить.

Кто из нас раньше умрет? Не дай бог она – не дай бог я: как она без меня?

Я возник по случайности, меня не должно было быть, аборты были запрещены, меня травили хиной, но я выживаго. А если я занял чужое место?

И что от меня останется, если я переживу свой прах и тленья избегу? Привет Солнышку нашему незакатному, как у другого семита Джошуа Навина, который, единственный, остановил-таки солнце.

В заветной лире?

Размечтался.

Или в помянутом романе-пасквиле, мне посвященном, пусть и написанном по заказу гэбухи, в чем автор в конце концов прокалывается?

Или в таком вот еще не конченном портрете, как у Стивена Лоури, где я не я, хоть частично и похож – скорее идеологически, чем физиогномически? Скорее биографически, чем по внутреннему и нутряному моему существу с мильоном оттенков, нюансов и оксюморонов?

Меня часто в молодости рисовали, но больше в жанре шаржа – дружеского, а когда и недружеского. Но чтобы парадный портрет в полный рост, да еще двойной – впервые.

Или это портрет-симулякр – копия несуществующего оригинала? Переставшего существовать – вот-вот сойду в мир теней.

Тень тени по Платону?

Симуляция, подделка, фейк?

Или гиперреальность взамен реальности?

Как автопортрет в моих текстах?

Где я больше я, чем я?

А где оригинал?

И был ли оригинал?

Владимир Исаакович Соловьев – известный русско-американский писатель, мемуарист, критик, политолог.

Эта рассылка с самыми интересными материалами с нашего сайта. Она приходит к вам на e-mail каждый день по утрам.