За малыми исключениями – трехнедельная поездка в Париж, редкие наезды в Варшаву и пара лет учебы в Венской академии художеств – Бруно Шульц всю свою пятидесятилетнюю жизнь, от рождения до гибели, провел в родном Дрогобыче. Тем более поразительна его теперешняя всемирная слава – издания и переиздания его странноватой прозы на всех европейских языках, посмертная премия во Франции за лучшую книгу иноязычного писателя, приз Каннского кинофестиваля за фильм по его повести «Санаторий под Клепсидрой», премьера немецкого документари о нем в Центре Еврейской истории на Манхэттене, наконец ожесточенная, зашкаливающая в международный скандал борьба за его художественное наследство после того, как израильтяне вырубили пять фрагментов его фресок и увезли в Яд ва-Шем, мемориальный музей холокоста.

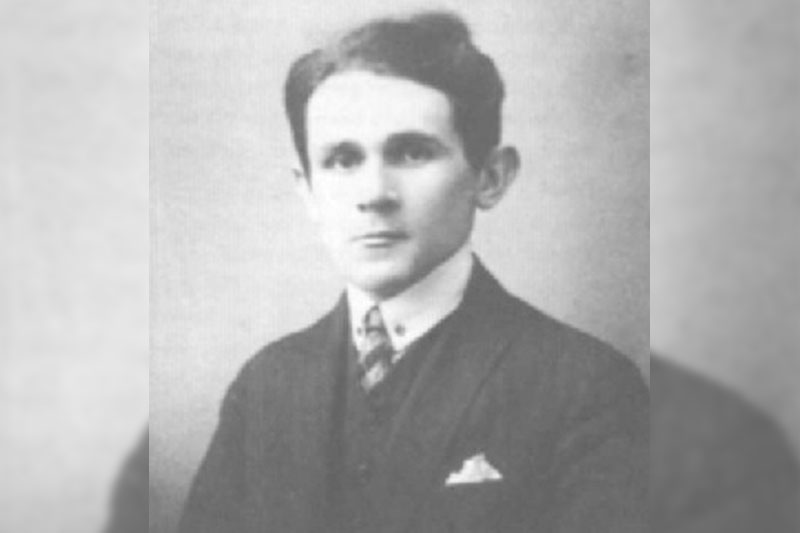

И то правда: его родной город непрерывно менял свое гражданство. Бруно Шульц родился в Австро-Венгрии 130 лет назад, жил в Польше и писал по-польски, погиб во время немецкой оккупации Дрогобыча, который потом перешел к Советскому Союзу, а теперь заштатный городок в самостийной Украине. При жизни Бруно Шульц выпустил две тонюсенькие книжки, полное собрание его сочинений – пара дюжин текстов – умещается в малого формата четырехсотстраничной книжке, которая в России вышла одновременно в двух переводах, а теперь ее очередное издание в Америке, где издана и его биография. Пропали рукописи последних рассказов Шульца и неоконченного романа «Мессия». Из огромного эпистолярного наследства – несколько тысяч писем, с философским уклоном, о литературе, искусстве и мифологии – сохранилось, дай бог, полторы сотни. Еще меньше выжило его живописных и графических работ – несколько рисунков, включая автопортрет, чудом найденная оформленная им деревянная шкатулка да дрогобычские фрески, которые стали предметом международного скандала.

«The Wrong Way to Protect the Jewish Past» («Неправедный путь защиты еврейского прошлого») – называлась статья директора Еврейского исследовательского центра Сэмюэла Груббера, опубликованная в «Нью-Йорк Таймс». Еще решительнее раскритиковал действия израильтян польский поэт и эссеист Ержи Фиковски, посвятивший всю жизнь изучению творчества Бруно Шульца. Он считает, что Шульц как художник и писатель – плоть от плоти польской культуры, и притягивать его к еврейству, коему он принадлежит случайностью своего рождения, значит мыслить в тех же категориях, что его убийца, а тот застрелил его именно как еврея.

Есть две версии гибели Бруно Шульца. По одной, он был убит гестаповцем, когда вышел за пайкой хлеба на дорогу, – варшавские друзья уже раздобыли ему фальшивые документы и подготовили побег. Ержи Фиковски, однако, на основании собранных им свидетельств дрогобычцев, рассказывает другую историю. Шульцу покровительствовал гестаповский комендант Дрогобыча Феликс Ландау, ценитель художеств. Что не мешало ему развлекаться, подстреливая других евреев из окна своего дома. Так он, играючи, убил однажды еврея-дантиста, над которым держал крышу другой гестаповец Гюнтер. В отместку Гюнтер выследил Бруно Шульца на улице и в упор расстрелял двумя выстрелами в голову. Случилось это в «черный четверг» 19 ноября 1942 года, когда вместе с Шульцом погибли еще 264 дрогобычских еврея.

[adinserter block=”7″][adinserter block=”8″]Именно на «вилле Ландау», как дом называется до сих пор, хотя давно уже поделен на клетушки-квартиры, и обнаружил немецкий режиссер Беньямин Гейсслер фрески Шульца – в чулане приватизированной квартиры Николая и Надежды Калюжных. Хотя точнее было бы назвать их темперой, потому что Шульц писал не по сырой штукатурке, а на сухом грунте из сыра. Ландау заказал (вернее будет сказать – приказал, потому что работа Шульца на Ландау была подневольной, рабской) расписать детскую комнату, вот Шульц и выбрал сюжеты из сказок братьев Гримм. Однако трактовал он их в эзоповой манере, сознавая, что каждый день может стать последним в его жизни. Кучер в красной мантии лицом напоминает самого Шульца, а сказочный лес – лес в Бронике около Дрогобыча, место массового захоронения: евреев заставили вырыть яму и расстреляли на ее краю. Эти росписи – шифрованное предсмертное послание Бруно Шульца потомкам.

Само открытие этих работ стало сенсацией в художественном мире – к тому времени Бруно Шульц был уже всемирно известен как писатель, многие его считают гением, ставя в один ряд с Прустом и Кафкой. Было бы точнее назвать его Прустом, волею судеб попавшем в кафкианский мир. Беньямин Гейсслер начал сбор денег, чтобы выкупить «виллу Ландау» и превратить ее в музей Бруно Шульца. Это именно от него узнали в Яд ва-Шем об открытых росписях, когда Гейсслер прибыл в Иерусалим, чтобы расспросить выживших узников дрогобычского гетто о судьбе Бруно Шульца. Израильтяне сбросили в Дрогобыч десант, который, пользуясь невежеством городских властей, вполне профессионально вырезал росписи, упаковал их в железные матрицы и тайком вывез в свою страну.

Их резон – что большинство евреев, переживших холокост, перебрались в Израиль, который имеет моральное право собрать у себя разбросанные по всей Европе чудом сохранившиеся свидетельства их жизни. Так говорится в официальном заявлении Яд ва-Шема. А нью-йоркская писательница Дафна Меркин пошла еще дальше и сравнила похищение дрогобычских росписей с рейдом израильских коммандос в Энтеббе по спасению еврейских заложников с французского авиалайнера.

Однако в Польше, где Бруно Шульц классик и гордость национальной культуры, сам акт вырубки и контрабандного вывоза росписей Шульца сочли варварским, вандалистским, преступным. Мировая общественность, включая еврейские культурные круги, смягчив характеристики с помощью соответствующих эвфемизмов, присоединилась к осуждению израильской акции.

Тем более – и это верно – Бруно Шульц связан с Дрогобычем не только топографически – от рождения до смерти, но и творчески – как Достоевский с Петербургом, Диккенс с Лондоном, Бабель с Одессой, Шницлер с Веной. Вот почему вывоз росписей с «виллы Ландау» значил изъятие их из географического и культурного контекста.

Бруно Шульц, с его автобиографической зацикленностью на этом некогда процветающем, многоязычном и поликультурном центре Галиции, на самом краю дунайской империи Аустриа Феликс, называл Дрогобыч «самодовлеющим микрокосмом». В статье «Мифологизация действительности» он писал, что поэзия есть мифологизирование, она стремится к воссозданию мифов о мире; что мифологизация мира не завершена, а только заторможена развитием науки, оттеснена в боковое русло. И продолжая эту мысль в письме писателю-авангардисту Станиславу Виткевичу, который покончил с собой, как только немецкие войска вошли в Польшу, Бруно Шульц называл свою дрогобычскую прозу «автобиографией, или, скорей, духовной генеалогией, поскольку доводит духовную родословную вплоть до той глубины, где она теряется в мифологической неопределенности. Я всегда чувствовал, что корни индивидуального духа, если идти по ним достаточно далеко вглубь, теряются в каких-то мифических праглубинах». Дрогобычскую реальность Бруно Шульц воспринимал мифологически, «отыскивая собственную, личную мифологию, собственные “истории”, собственную мифологическую родословную».

У него есть рассказ «Книга» – само собой, Книга в этом тексте – и в таком контексте – означена заглавной буквой. Нет, речь идет не о Библии евреев и христиан, но об индивидуальной библии каждого – любого – человека. «Книга – это миф, в который мы верим в молодости, но с годами перестаем воспринимать ее всерьез», – объясняет отец рассказчика, главный персонаж этой мифо-автобиографической прозы. Время отца Бруно Шульц считает эпохальным (опять-таки в контексте мифо-реальности). Потом наступает мертвый сезон: «новая эра, пустая, трезвая и безрадостная – белая, как бумага», сменившая «гениальную эпоху» отца, а та проникла сквозь щели и щелки заурядной реальности контрабандой, супротив правил и законов – как незаконная комета среди расчисленных светил.

С точки зрения экзекетов, чтецов и толкователей этой Книги, она есть некий подлинник, праматерь, первоисточник реальности, тогда как реальность живет заемной жизнью плагиата, искажая эту изначальную Книгу, отдаляясь от нее во времени. Повседневность, по Шульцу – это осколки разбитого зеркала мифологического зачина, исходной точки, отправного импульса мироздания. Здесь воздействие – скорее, совпадение с известной мыслью Декарта, что функция Бога ограничилась первым толчком, который привел мир в движение, – и надобность в Боге отпала сама собой. Мысль, которую Декарту не мог простить Паскаль.

[adinserter block=”10″][adinserter block=”11″]Детство индивидуального человека – по определению – совпадает с детством человечества, а потому ребенок воспринимает мир на первобытном, дикарском, языческом уровне – как мифологему. Верный этим детским впечатлениям, которые составляют «нерушимый капитал духа, врученный нам очень рано в форме предчувствий и подсознательного опыта», художник собирает осколки разбитого зеркала, чтобы узреть в нем этот изначальный мир-миф. Бруно Шульц создает «образ ребенка, который ведет беседу со тьмой, покуда отец несет его через просторы бескрайней ночи. Отец прижимает его к груди, укрывает в объятиях, оберегает от стихии, которая говорит и говорит, но для ребенка его объятия прозрачны, ночь и в них достигает его, и он сквозь ласки отца слышит ее жуткие нескончаемые обольщения. И вот, измученный, полный фатализма, он с трагической готовностью отвечает на обращение ночи, всецело предавшись великой стихии, от которой невозможно убежать».

При таком мифотворческом подходе к реальности, которая вся грозит вырваться на волю первобытного хаоса, любые этнические привязки этой прозы покажутся натяжкой. Не только у евреев, но и у поляков нет права единоличной собственности на Бруно Шульца. Хоть он и писал по-польски, но культурно принадлежит скорее к когорте космополитизированных австро-евреев – от Густава Малера и Зигмунда Фрейда до Франца Кафки, Артура Шницлера, Гуго фон Гофмансталя, Йозефа Рота, Стефана Цвейга и Лео Перуца. Бруно Шульц – младший современник, замыкающий в их строю, последний представитель этой блестящей плеяды. Самобытный художник и большой писатель, он достопримечателен сам по себе – помимо навязанной ему трагической судьбы и споров о его наследстве. Как дополнительный, теперь двойной, повод для повышенного к нему интереса – да, но причина этого интереса все-таки в самоценности его художественных и философических достижений.

«Гениальной эпохе» отца – лишенному причинно-следственных связок, антидетерминистскому, свободному миру эротических фантазий, летаргии снов, барочного многоцветья, вседозволенности метафор и немыслимых метаморфоз посвящена первая книга Бруно Шульца «Лавка пряностей» (1934), которая на русский переведена не очень внятно, хоть и буквально, как «Коричные лавки» (от слова «корица»). Вторая и последняя книга «Санаторий под Клепсидрой» (1937) обозначает «конец прекрасной эпохи» – медленный уход отца и торжество повседневного абсурдизма над фантазийной, сказочной мифо-реальностью детства. Разница хронологически ничтожная, всего три года, но именно на этот сжатый срок приходится торжество тоталитаризма и тирании в Европе – в Германии и России, по обе стороны от Польши, над которой уже завис дамоклов меч политического обнуления.

Когда в краткий период раздела Польши по пакту Молотов – Риббентроп Дрогобыч как часть Западной Украины отошел к России и Бруно Шульц послал свой новый – увы, тоже навсегда утерянный – рассказ о человеке-табурете в львовский журнал «Новые горизонты», он получил из редакции отказ-отповедь: «Нам Прусты не нужны». Сказалась, видимо, прежняя слава Бруно Шульца, потому что прустовский мир детских снов и видений был уже взорван изнутри и извне, и писатель, оставаясь самим собой, чутко реагировал на новое сейсмоопасное время.

[adinserter block=”13″][adinserter block=”16″]Любопытно: в 1936 году за подписью Бруно Шульца выходит польский перевод «Процесса» Кафки, о котором сам Шульц упоминает с неохотой, открещивается от него, из чего теперь делается произвольный вывод, что он просто дал свое имя чужому переводу. Все-таки вряд ли: Бруно Шульц не был литературным генералом, и если был широко известен, то в узких кругах. Скорее, он просто заметал следы. Знакомство с Кафкой (весьма раннее, кстати, – Кафка был открыт миром уже после войны) совпало по времени с наступлением гитлеризма и сталинизма, когда прустовский метод не срабатывал, давал сбои. Как писатель, Бруно Шульц брал у Кафки литературные уроки, и, к примеру, его прекрасный рассказ «Последнее бегство отца» о постепенном превращении человека в ракообразное существо немыслим без кафкианской метаморфозы Грегора Замзы в невообразимого жука.

Вообще, фауна мощно врывается в прозу Бруно Шульца; таракан, муха, бабочка, мышь, кот или кондор равноправны и равнозначны с человеком в Ноевом ковчеге его прозы. Один рассказ так и называется «Тараканы», другой – «Птицы», и в нем отец рассказчика, перманентный герой этой чудной прозы, превращает чердак в птичник, живя с различными птичьими породами единой семьей.

«Птичье предприятие моего отца было последним взрывом красочности, последним и блистательным контрмаршем фантазии, которую этот неисправимый импровизатор, этот фехтмейстер воображения бросил на шанцы и окопы бесплодной и пустой зимы. Теперь я начинаю понимать одинокое геройство, с каким он, не поддерживаемый никем, объявил войну безбрежной стихии скуки, сковавшей наш город. Лишенный какого бы то ни было сочувствия, не признанный даже нами, защищал этот удивительный человек утраченные позиции поэзии».

Служанка Аделя кладет конец этим птичьим забавам, с бессмысленным, тупым вандализмом изгоняя всех птиц, и испуганный отец машет руками, пытаясь взлететь вместе с ними. Но неожиданно этот сломленный человек, чудак, мешугге, человек воздуха находит верных учеников среди швей и манекенов в пошивочной мастерской, превращается в ребе, гуру, философа, учителя жизни, чуть ли не помазанника или, как Бруно Шульц сам его называет, – вдохновенного ересиарха. Не был ли и пропавший роман «Мессия» еретическим евангелием все с тем же центральным персонажем, судя по уцелевшим из него отрывкам? Зато в «Лавке пряностей» есть цикл «Манекены», где этот поэт-богохульник, этот лжемессия отказывает Демиургу в монополии на творчество и даже в совершенстве, утверждает примат формы над содержанием, легализует нарушение десяти заповедей, вплоть до убийства: «Убийство не есть грех. Иногда оно становится необходимым насилием по отношению к сопротивляющимся, окостенелым формам жизни, переставшим быть занимательными. В целях любопытного и важного эксперимента оно может даже почитаться заслугой».

Тем более – заповедь о прелюбодеянии. После зоофилии отец совершает на людях содомический акт все с той же служанкой Аделей, хотя сказано о нем глухо и на самом интересном месте стыдливо проставлена строчка отточий: «Девушки неподвижно сидели, опустив глаза, в странном оцепенении…» Не говоря уже об этих девушках, верных отцу швеях, которые не ограничиваются ролью зрительниц в эротическом шоу. Отец устраивает с ними увлекательную, чувственную, фривольную игру в анатомический театр. Эротизм в прозе Бруно Шульца утонченный и возбуждающий.

Но главное, конечно, – вызов Создателю, который бросает этот маленький, обезумевший человек.

Он проповедует программу теневой демиургии, второго творения мира, новой, альтернативной генерации созданий, generatio aequivoca, которые призваны встать в открытую оппозицию к уже существующим и доминирующим родам и видам. Однако в отличие от изначального Творца, который работал с долговечным, высококачественным и сложным материалом, его новоявленный претендент хочет создать временный, неустойчивый, на один раз мир из дешевых, убогих, низкого качества материалов – одноразовое мироустройство из папье-маше, бумаги, тряпичных лоскутков, очесок и опилок. Не забудем, что мы в пошивочной мастерской, где форма торжествует над содержанием, материал над материей, фантазия над реальностью, и воздушные замки метафизики возвышаются над серой повседневностью. Мистика или мистификация, фата-моргана или дежавю, легко догадаться, кто будет в этом вымышленном мироустройстве венцом творения.

– Словом, – заключал отец, – мы намерены сотворить человека вторично, по образу и подобию манекена.

Звучит несколько двусмысленно, как раз именно в это время по обе стороны от Дрогобыча создавался мир идеологических манекенов, отнюдь не по образу и подобию Божьему. Здесь проза Бруно Шульца зашкаливает в кафкианскую сторону, но раскрас ее богаче, она полисемичнее и менее всего походит на сборник притч.

[adinserter block=”14″][adinserter block=”17″]Само собой, в этом мнимом, невсамделишном мире нет и не может быть смерти.

– Нет материи мертвой, – поучает новоявленный гуру. – Мертвенность – только видимость, за которой скрываются неведомые формы жизни. Диапазон этих форм бесконечен, а нюансы и оттенки неисчерпаемы.

Смерть – это метаморфоза, превращение, перевоплощение, реинкарнация, дежавю и ретро.

В самой знаменитой, благодаря премированному в Каннах фильму, повести «Санаторий под Клепсидрой» Бруно Шульц близко подходит к загадке времени, над которой бились лучшие умы XX века – Бергсон, Эйнштейн, Пруст. В этом санатории мы снова встречаем нашего старого знакомца, постоянного героя этой диковинной прозы. Он давно и долго умирает, а может, даже уже умер, но в санатории под Клепсидрой сие не суть важно. Потому что Клепсидра, хоть и звучит как географическое имя, на самом деле название самых древних в мире водяных часов, в котором уровень воды показывает истекшее время. Однажды я видел это поразительное сооружение в Сицилии. Согласно этимологии этого древнегреческого слова – kleptõ (ворую) + hydoõr (вода), – его можно перевести как «уворованная вода», а вода – древнейший символ времени, хоть и различный у Гераклита и буддистов. То есть уворованное – по Прусту, утраченное – время. Однако в фантастическом санатории под Клепсидрой время держат под контролем, и стрелки часов переведены сильно назад.

Снова, как и в «Манекенах», альтернативная разновидность бытия. Происходит стремительный распад времени, лишенного неусыпного бдительного надзора изначального демиурга. Время рассказчика и время отца уже не совпадают друг с другом. Они могут общаться между собой, но существует в разных временных поясах, отпадая друг от друга не на часы, а на дни, недели, месяцы, годы, десятилетия и целые поколения. Мощный откат времени назад, оползень времени, пока не выясняется, что в этом санатории под Клепсидрой отец и сын – единственные пациенты, оставшиеся наедине друг с другом. И тут только до рассказчика доходит, что он ввязался в опасную, смертельную авантюру, попав в лабиринт времени, из которого нет выхода.

Эти философские манипуляции со временем в пределах художественного пространства великой прозы Бруно Шульца были искусственно, насильственно прерваны двойным выстрелом гестаповца Гюнтера. Бруно Шульц, этот великий дрессировщик времени, сам угодил в ловушку времени, но чужого, примитивного, грубого, брутального и безальтернативного. И смерть, неоднократно проигранная им художественно, понарошку, настигла его на дрогобычской улице, самая что ни на есть настоящая. В то же самое мгновение началась посмертная жизнь Бруно Шульца – и длится по сю пору, превращаясь в миф.

Владимир СОЛОВЬЕВ

Нью-Йорк

Владимир Исаакович Соловьев – известный русско-американский писатель, мемуарист, критик, политолог.

Эта рассылка с самыми интересными материалами с нашего сайта. Она приходит к вам на e-mail каждый день по утрам.