Иосифу Бродскому – post mortem – в Элизиум. К 25-летию смерти

Он умер в январе, в начале года.

Под фонарем стоял мороз у входа.

Не успевала показать природа

ему своих красот кордебалет.

От снега стекла становились уже.

Под фонарем стоял глашатай стужи.

На перекрестках замерзали лужи.

И дверь он запер на цепочку лет.

ИБ

Шарж На Иосифа Бродского и Владимира Соловьева в редакции журнала «Аврора».

Отчасти в подражание Вам выбираю я к Вашей печальной годовщине –эпистолярно-некрологический жанр. Помню Ваши эпистолы на тот свет. В прозе и в стихах. Скажем, послание собрату по перу Горацию в древний Рим, где Вы его тыкаете, а я помню горестный рассказ Сережи Довлатова о вашей первой встрече в Америке, когда Вы его оборвали и обидели: «Кажется, мы с вами на “вы”». Кто из вас прав и были вы в Ленинграде на «вы» или на «ты», не помню, но Вы держали Сережу здесь, в Америке, на расстоянии вытянутой руки да еще в ежовых рукавицах (за mixed metaphor не прошу прощения, у Вас их навалом), и Довлатов воспринимал Вас не как поэта, но как пахана – распределителя литературных благ в нашем эмигрантском болоте: Юзу Алешковскому выхлопотали почетную стипендию Гуггенхайма, а рассказы Довлатова порекомендовали в престижный «Нью-Йоркер». Но дружбы между вами не было – ни там в Питере, ни здесь в Нью-Йорке: Сережа говорил, что в Вашем присутствии у него язык прилипает к гортани – это у него, великого устного рассказчика!

Я не собираюсь Вас тыкать – мы всегда были на Вы, но как теперь прикажите Вас величать: Иосиф, Иосиф Александрович, Джозеф, мистер Бродский? Буду называть, как называл при жизни: Ося, пусть кое-кто сочтет за фамильярность и амикошонство.

Из Ваших потусторонних цидул – Элиоту или Горацию, Марии Стюарт или генералу Z – лучшая: «На смерть друга» (1973), хотя заокеанский слух оказался ложным, и друг – Сергей Чудаков, у которого я однажды заночевал на столе, другого места в комнате не оказалось – был тогда еще жив, а убили его только спустя 18 лет. Пусть ложный посыл, зато какой стих!

Имяреку, тебе, – потому что не станет за труд

из-под камня тебя раздобыть, – от меня, анонима,

как по тем же делам: потому что и с камня сотрут,

так и в силу того, что я сверху и, камня помимо,

чересчур далеко, чтоб тебе различать голоса –

на эзоповой фене в отечестве белых головок,

где наощупь и слух наколол ты свои полюса

в мокром космосе злых корольков и визгливых сиповок…

…да лежится тебе, как в большом оренбургском платке,

в нашей бурой земле, местных труб проходимцу и дыма,

понимавшему жизнь, как пчела на горячем цветке,

и замерзшему насмерть в параднике Третьего Рима.

Может, лучшей и нету на свете калитки в Ничто.

Человек мостовой, ты сказал бы, что лучшей не надо,

вниз по темной реке уплывая в бесцветном пальто,

чьи застежки одни и спасали тебя от распада.

Тщетно драхму во рту твоем ищет угрюмый Харон,

тщетно некто трубит наверху в свою дудку протяжно.

Посылаю тебе безымянный прощальный поклон

с берегов неизвестно каких. Да тебе и неважно.

Другая причина моего к Вам посмертного обращения к этому печальному дню – что как-то к Вашему полтиннику я обратился к Вам с большим юбилейным адресом через газету «Новое русское слово», флагмана свободной русской печати за железным занавесом – я был единственный, кто сделал это посредством печатного слова. На это была дополнительная, маргинальная причина: за несколько дней до Вашего дня рождения, на который друзья собирались у Вас без приглашения – здесь на Мортон-стрит, как когда-то на Пестеля в Питере, я отбыл на нашу с Вами географическую родину, в родные палестины – в Россию: впервые после отвала оттуда в 1977 году. Вы были старше меня и относились к нам с Леной Клепиковой дружески и нежно, слегка даже покровительственно, как старший брат, хотя разница была всего-ничего – два года. Короче, не прерывать же традицию из-за такой малости, как смерть.

И еще одна причина моего к Вам посмертного обращения по теперешнему адресу – Сан-Микеле, Остров мертвых, Венеция – я у Вас в неоплатном долгу, хотя формально вроде по нулям. Вы бывали на наших с Леной днях рождения и вместо подарка приносили самого себя: когда читали свои стихи – коронный номер любой питерской тусовки. Однажды, в конце февраля 72 года, за пару месяцев до отвала, Вы сочинили и преподнесли нам на совместный день рождения поздравительный стих, и я расплатился с Вами только спустя 18 лет, когда опубликовал упомянутый юбилейный адрес в «Новом русском слове». По числу знаков у меня в разы длиннее, зато по качеству у Вас в разы лучше: шесть строф, зато каких! Вы начали шутя, но потом так подзавелись, что заздравный стих достиг высот большой поэзии.

Позвольте, Клепикова Лена,

Пред Вами преклонить колена.

Позвольте преклонить их снова

Пред Вами, Соловьев и Вова.

Моя хмельная голова

вам хочет ртом сказать слова.

Февраль довольно скверный месяц.

Жестокость у него в лице.

Но тем приятнее заметить:

вы родились в его конце.

За это на февраль мы, в общем,

глядим с приятностью, не ропщем.

Опуская три строфы, тоже классные, но вот последняя – обалденно хороша:

К телам жестокое и душам,

но благосклонное к словам,

да будет Время главным кушем,

достанется который вам.

И пусть текут Господни лета

под наше «многая вам лета!!!»

Честно, я больше любил Ваши питерские стихи, которые звучат у меня в голове в вашем шаманско-канторском исполнении, да еще стихи первых лет эмиграции, которые доходили до нас в Питере и в Москве и где крутое человеческое одиночество было питательной средой Вашей поэзии, вдохновением, музой. Поэзия как апофеоз одиночества. Беда, злосчастие, обида, измена, предательство, даже трагедия – источник настоящей поэзии. Я так и назвал одну из своих книг о Вас: «Иосиф Бродский. Апофеоз одиночества».

Все эти стихи стали классикой, нет нужды их квотить, хоть соблазн велик. Они возникают сами по себе, по одному их названию: «Конец прекрасной эпохи» или «Разговор с Небожителем», «Лагуна», «Одному тирану» или стихи любовного цикла, посвященные отнюдь не загадочной МБ, пусть Вы и приписали к этой любовной линейке мстительный злобный антилюбовный постскриптум, на который, не знаю как адресатка, Ваша femme fatale и мать Вашего сына, но обижены были многие женщины, а лично мне cтишок вполне:

Дорогая, я вышел сегодня из дому поздно вечером

подышать свежим воздухом, веющим с океана.

Закат догорал в партере китайским веером,

и туча клубилась, как крышка концертного фортепьяно…

…Не пойми меня дурно. С твоим голосом, телом, именем

ничего уже больше не связано; никто их не уничтожил,

но забыть одну жизнь – человеку нужна, как минимум,

еще одна жизнь. И я эту долю прожил.

Повезло и тебе: где еще, кроме разве что фотографии,

ты пребудешь всегда без морщин, молода, весела, глумлива?

Ибо время, столкнувшись с памятью, узнает о своем бесправии.

Я курю в темноте и вдыхаю гнилье отлива.

Хотя, конечно, здесь Вы лукавите, что больше ничего не связано с ее голосом, телом и именем. Марина Басманова была и осталась на всю жизнь Вашей единственной любовью, а посвященными МБ виршами, которые она никогда не любила, Вы ей выдали пропуск в вечность: обессмертили.

Помню, Вы полушутя-полумечтательно прикидывали, будет ли когда-нибудь почтовая марка «с моей жидовской мордочкой». Почему-то Вам это казалось важнее даже Нобелевской премии. Сообщаю Вам на тот свет, если Вас это до сих пор там волнует: марка с Вашей мордочкой впервые появилась не в России, как Вы рассчитывали, а здесь у нас в США – Joseph Brodsky – в сериале «10 великих поэтов Америки».

Зато Ваши стихи, выйдя из лона русского языка, вошли в его золотой фонд, а отдельные строки растащены на цитаты и вломились в идиоматический состав русского языка, как «Горе от ума», а там что ни фраза – перл. Слава Ваша зашкаливает, Вы не только обошли всех товарищей по поэтическому цеху, но отменили многих за ненадобностью, будучи последним поэтом империи. Помню Вашу, Ося, реплику: «За мною не дует». И до сих пор – нет никого, кто мог бы потягаться с Вами поэтическими силами, даже близко не стоят. Вот критическое резюме Вашего стихотворения «Письмо в оазис»: «Прости, старина, но ты не поэт – вот что сказано в этом стихотворении». Сколько в этом прекрасном стихотворении горечи, обиды, презрения. Хотя на самом деле оно шире и глубже, чем просто характеристика стихоплета, к которому обращено.

Не надо обо мне. Не надо ни о ком.

Заботься о себе, о всаднице матраца.

Я был не лишним ртом, но лишним языком,

подспудным грызуном словарного запаса.

Теперь в твоих глазах амбарного кота,

хранившего зерно от порчи и урона,

читается печаль, дремавшая тогда,

когда за мной гналась секира фараона.

С чего бы это вдруг? Серебряный висок?

Оскомина во рту от сладостей восточных?

Потусторонний звук? Но то шуршит песок,

пустыни талисман, в моих часах песочных.

Помол его жесток, крупицы – тяжелы,

и кости в нем белей, чем просто перемыты.

Но лучше грызть его, чем губы от жары

облизывать в тени осевшей пирамиды.

Что говорить, о чем спорить: настоящая поэзия перечеркивает стиховые суррогаты. А что касается злости – к подруге юности или к ливрейному еврею, то сошлюсь в Ваше оправдание на другого Иосифа – Осипа Мандельштама. Помните? «Литературная злость! Если бы не ты, с чем бы я стал есть земную соль?»

Пусть мизантроп и мизогин, а сами себя Вы обзывали «монстром», но лучшие Ваши поздние стихи написаны именно «враждебным словом отрицанья», как сказал нелюбимый Вами поэт Некрасов. А за пару месяцев до смерти выдали стиховую диатрибу православным прозелитам, тем самым «жертвам обреза, что целуют образа». Фактически, памятник собственному пенису, начиная с легко зашифрованного названия – «Aere perennius», а расшифровка внутри стиха:

А тот камень-кость, гвоздь моей красы –

он скучает по вам с мезозоя, псы.

От него в веках борозда длинней,

чем у вас с вечной жизнью с кадилом в ней.

Не могу сказать, что разделяю все эти Ваши негативные страсти-мордасти, но именно благодаря им Вы достигали прежних рекордных высот. Кто сказал, что поэзия – дело молодых? А поздний Тютчев? А князь Вяземский, который к старости только и стал большим поэтом? Самое тенденциозное и политнекорректное стихотворение «Ода на независимость Украины» (1994), которое друзья умоляли Вас не печатать. Я не из их числа. А Томас Венцлова, our mutual friend, нашел стихотворение азартным и смешным, но предупредил Вас, что читать его надо в Киеве:

…Гой ты, рушник, карбованец, семечки в полной жмене!

Не нам, кацапам, их обвинять в измене.

Сами под образами семьдесят лет в Рязани

с залитыми глазами жили, как при Тарзане.

Скажем им, звонкой матерью паузы медля строго:

скатертью вам, хохлы, и рушником дорога!..

…С Богом, орлы, казаки, гетманы, вертухаи!

Только когда придет и вам помирать, бугаи,

будете вы хрипеть, царапая край матраса,

строчки из Александра, а не брехню Тараса.

Кто спорит, злобное, грубое, несправедливое стихотворение – на месте украинских властей, я бы объявил Вас посмертно persona non grata, – зато какое страстное, сильное. Помню последний наш с Вами, Ося, разговор: стоячим писать или нестоячим. Вы усмехнулись: «Стоячий период позади». Я сослался на Платона: все созданное человеком здравомыслящим затмится творениями исступленных. Лучшие Ваши стихи – стоячие, исступленные, без разницы, справедливы или нет.

Случай беспрецедентный: Вы первый и, наверное, единственный еврей, кто назвал себя «кацапом». Были ли Вы великодержавным националистом, а аналогичные выпады Вы позволяли себе и против других этносов: скажем, против чехов в открытом письме Кундере, за которое на Вас накинулась интеллектуальная элита Нью-Йорка, а то и ко всем восточноевропейцам скопом в пьесе «Демократия»? Скорее державником, чем великодержавником, а тем более не русским националистом: «Я – еврей, русский поэт и американский гражданин» – Ваше самоопределение. Но как русский поэт, Вы были еще мало сказать государственником, но еще – и в первую очередь – имперцем: петербургская культурная традиция, озвученная художниками-мирискусствениками. А что, в самом деле, не будь русской империи, не было бы и русских апогеев и апофеозов – ни Пушкина с Баратынским и Тютчевым, ни Толстого, ни Достоевского, ни Менделеева, ни Мечникова, ни Юрия Гагарина, ни Мандельштама с Пастернаком, ни Вас, Ося.

Отсюда Ваши римские стихи, хотя, конечно, ничего общего со славянофильской идеей Третьего Рима. Отсюда чеканный, маршевый, торжественный ритм Вашего стихотворения «На смерть Жукова»:

Вижу колонны замерших звуков,

гроб на лафете, лошади круп.

Ветер сюда не доносит мне звуков

русских военных плачущих труб.

Вижу в регалиях убранный труп:

в смерть уезжает пламенный Жуков.

Воин, пред коим многие пали

стены, хоть меч был вражьих тупей,

блеском маневра о Ганнибале

напоминавший средь волжских степей.

Кончивший дни свои глухо в опале,

как Велизарий или Помпей.

Если маршал оказался в опале в спасенном им отечестве, то тем более поэт – имперец – не у дел. И не только потому, что нет пророков в своем отечестве, а еще и по той лингвистической причине, что власть не признает тех, кто защищает государство на языке, которым она не владеет и который не понимает. Сошлюсь на самого себя – в написанных еще в России «Трех евреях» я писал про Вас:

Поэт государственного масштаба, имперского мышления и политической дидактики, ИБ оказался во времени, когда ни о каком альянсе между Державиным и Фелицей не могло быть и речи.

Литературное отщепенство – это единственное, что ему оставалось, Его голос был, однако, усилен акустикой пустого зала. Так начинается мировая слава, минуя отечественную.

Да, Вы были последним имперским поэтом. И сами выбрали, где Вам покоиться: на Сан-Микеле. На Вашем венецейском памятнике надпись из элегии любимого Вами римского поэта Проперция:

Letum non omnia finit

Что значит: со смертью не все кончается. Вы не только заслужили, но и выстрадали свое бессмертие, Иосиф Бродский.

Владимир СОЛОВЬЕВ

Нью-Йорк

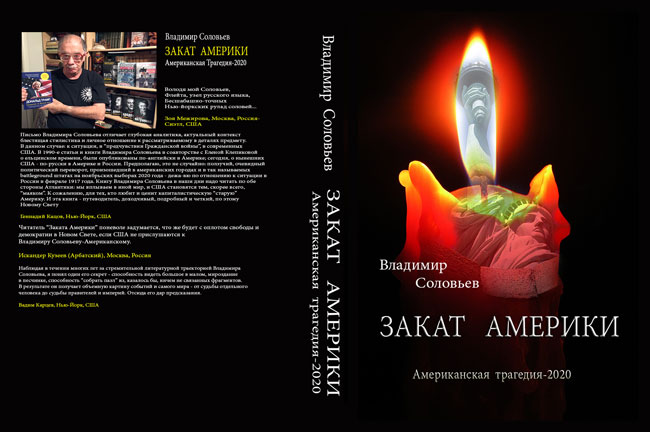

После многочисленных резонансных газетных публикаций по обе стороны океана выходит актуальная и сенсационная книга известного русско-американского писателя Владимира Соловьева ЗАКАТ АМЕРИКИ. АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ – 2020.

375 страниц. Цена книги с автографом автора – $24 (включая пересылку). Чеки направлять по адресу:

Vladimir Solovyov

144-55 Melbourne Avenue, Apt. 4B

Flushing, NY 11367

Эта рассылка с самыми интересными материалами с нашего сайта. Она приходит к вам на e-mail каждый день по утрам.