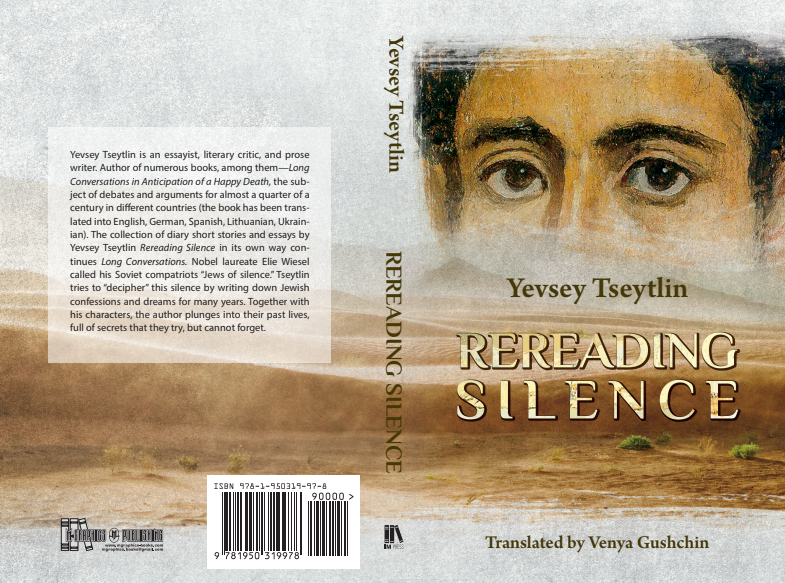

Недавно два издательства – чикагское Bagriy & Company и бостонское M•Graphics Publishing – совместно выпустили в переводе на английский сборник дневниковых новелл и эссе Евсея Цейтлина Rereading Silence – «Перечитывая молчание» (переводчик Venya Gushchin). Публикуем предисловие к книге Дины Рубиной, а также эссе Евсея Цейтлина «Перечитывая молчание» (сокращенный вариант).

Спокойное мужество прозы

Любая книга Евсея Цейтлина воспринимается как вселенная – судеб, чувств, мыслей и снов. Эти книги медленно читаются, потому что пробежать глазами их невозможно: каждый эпизод, каждое воспоминание и каждое лицо властно возвращает читателя к строке, к осмыслению, к внутреннему взгляду. И потом долго вспоминаются люди этой прозы, которых так много, что они могут составить население города. Ни единой проходной мысли в книге, ни одного банального сравнения, ни одной расхожей судьбы.

[adinserter block=”7″][adinserter block=”8″] Тревожные, вздорные, мудрые, счастливые и несчастные – персонажи этой книги напоминают те старинные фотографии, для которых люди долго готовились, долго сидели, напряженные и застылые, чтобы снимок получился, чтобы их лица остались – навсегда: для внуков, для правнуков. И потому кажется, что они вглядываются в нас, сегодняшних, с тем особенным взыскательным вниманием, с каким обычно смотрят со снимков люди прошлого. В этом – поразительная пристальность автора, его умение, не отрываясь, смотреть в глубину жизни; углядеть и выудить из истории, сцены, ситуации или судьбы ту единственную болевую и пронзительную суть – то сокровенное, что способно зацепить нас, сегодняшних, – загруженных и суетливых. Зацепить, и долго не отпускать.

Но главное в этих эссе и миниатюрах: интонация. В любой книге всегда главное – интонация. У Евсея Цейтлина это – спокойное мужество.

Дина Рубина

Евсей Цейтлин

Перечитывая молчание

Из дневников этих лет.

Когда на концерте скрипача Игоря Безродного я увидел свою будущую жену, сразу почувствовал: родной человек. Регина была очень красива, но я почему-то тогда не обратил на это внимания. Напротив, долгие годы меня раздражало, что на это обращают внимание другие. Она была студенткой: разумеется, будущий филолог. Но до этого окончила фельдшерское училище и все еще работала операционной сестрой в больнице. Мы встречались на железнодорожном вокзале, который я очень любил. На вокзал она часто приезжала уставшая, после дежурства. Мы пили кофе с коньяком. И молчали, боясь угадать будущее.

*

Через два дня после свадьбы уехали в Киргизию. Преподавать русский язык в деревенской школе. Почему в Киргизию? В зале ожидания вокзала стояла странная машина — автоматическое справочное бюро. Однажды, решив пожениться, мы поочереди ткнули на клавиши. Выскочили названия двух городов, бесконечно далеких от Омска: Фрунзе и Таллин. Выбор был предопределен: меня всегда притягивал к себе восток. А Регина тогда и потом заранее принимала мой выбор.

*

Наш аул логично распадался — для нас! — на две части. В одной была школа и электричество. В другой стоял дом, куда нас поселили. Здесь электричества не было, зато почти сразу за окном начинались горы.

Мы долго ходили в горы, летом и осенью — до тех пор пока не пришли холода. Казалось: горы многое помнят и знают, но молчаливо скрывают это от нас.

Детей в школе-десятилетке было немного. Они смотрели на нас с Региной как на невиданных, случайно залетевших в их мир птиц. Так оно, конечно, и было. По-русски говорили плохо, тем более — писали. Путали значения слов. Девочки прижимались к Регине, вдыхали незнакомый запах ее платья.

Хозяином нашего дома оказался всегда пьяный киргиз лет сорока. Его звали Нурбек. Смотреть на него было иногда радостно, иногда — страшно. Он до блеска брил голову, отчего казалось: лицо начинается от самого затылка. В ауле его любили давней и верной любовью. Залогом той любви были две профессии этого человека. Во-первых, он был хорошим ветеринарным врачом. Во-вторых, он делал обрезания киргизским мальчикам. Не на восьмой день жизни, как положено у евреев. А в три, пять или семь лет. Я расспрашивал Нурбека о технологии этого священного у мусульман процесса. «Тут нет никакого интереса», — отговаривался он лениво. Я пытался также понять, почему этот уважаемый в ауле человек регулярно бьет смертным боем свою жену.

Она была лет на десять моложе мужа. И преподавала в нашей школе химию. Однако существовало и другое, видимо, более важное для нее расписание, чем расписание уроков. Время от времени Гулжан среди белого дня уезжала на мотоцикле или просто уходила пешком в горы — едва ли не с первым встречным мужчиной. Причем она ничуть не стеснялась свекрови — крикливой старухи, на которую оставляла своих пятерых детей. Кстати, не стеснялась и нас с женой.

Когда Нурбек бил ее, связав перед этим руки веревкой, Гулжан молчала. Может быть, не хотела пугать детей, которых свекровь уводила в дальнюю комнату. Только плотно сжимала губы и с ненавистью смотрела на мужа.

Самое простое и неверное было заподозрить у нее болезненную страсть, с которой трудно справиться. Тем более речь шла о женщине, воспитанной в мусульманских традициях. Наверняка, думал я, ее мучило другое. В ауле не хранили чужие тайны. А, может, не считали необходимым что-то скрывать от нас, мимолетных встречных. Через месяц мы услышали от кого-то горький и сочувственный рассказ о Гулжан. Она мстила мужу. Ей было пятнадцать, когда он, как всегда пьяный, изнасиловал ее, увезя в те же старые горы.

*

Иногда к нам доносилось эхо из другого мира, который казался теперь таким далеким. Хотя там было все то же, что и здесь: жили, мечтали, страдали и умирали люди; кто-то молчаливо и твердо определял линии их судеб.

Почтальон приезжал верхом на лошади. Однажды он привез мне письмо от Вари, учительницы из сибирского городка Т. (Письмо Варя прислала по омскому адресу, а мама запечатала его в новый конверт и отправила в Киргизию). Я сразу вспомнил этот городок с маленькой пристанью и деревянными тротуарами; в нем хорошо жить, когда выйдешь на пенсию, — тихо и много зелени, сразу за окраинами — роща, и в траве, между березами, растут медунки — голубые нежные цветы. Я был там в командировке, от молодежной газеты, год назад. Всего-то несколько дней. Провел в выпускных классах местной школы сочинение «Мои мечты на пороге будущей жизни», а потом опубликовал очерк в молодежке. Варя и ее подруга Зина, преподававшие литературу выпускникам, поили меня чаем с конфетами и пирогами, показывали «достопримечательности», наконец, проводили на теплоход, подарив на память томик стихов Пастернака, изданный в малой серии «Библиотеки поэта».

Теперь Варя писала, что ей плохо: поздней осенью умер отец, его похоронили на новом кладбище за соцгородком, земля там плохая, каменистая, и мужики матерились, когда копали могилу, а она, Варя, плакала.

Варя также сообщила, что семеро бывших выпускников (из тех, что делились со мной мечтами) находятся сейчас в заключении: «трое попали туда за грабеж, четверо — за хулиганку». А в школе все по-прежнему, только старый завуч Капустин («Вы ведь познакомились с ним?») ушел на пенсию и пишет реферат о реализме пушкинской повести «Капитанская дочка»; церковь, закрытую еще в тридцатом, окончательно перестроили в детскую спортивную школу; в гастроном теперь привозят хорошие конфеты — «Белочку» и «Мишку на севере», а не только «Татьяну на юге» — липкую рублевую карамель; по вечерам они с Зиной пьют чай в саду Зининой бабушки, спускаются к реке и долго слушают шум тяжелых волн Иртыша.

Я дочитал письмо, потушил керосиновую лампу и, поплотнее укутав Регину одеялом, подошел к окну. Стал думать о людях, которых скорее всего никогда уже не увижу. Мы с Варей и Зиной неожиданно стали теперь коллегами. Варя бесконечно одинока — иначе вряд ли бы прислала письмо-исповедь, в сущности, малознакомому человеку. А вот старик Капустин счастлив. Всю жизнь он прослужил учителем математики, перенес две операции на сердце, скоро умрет, но думает о реализме пушкинской повести, нисколько не заботясь о том, что его изыскания никому не нужны.

*

Томик Бабеля. И небольшой, явно кастрированный в издательстве сборник воспоминаний о нем. Нашел обе книги в районной библиотеке и не хочу расставаться с ними. Вновь и вновь — отчетливо или неявно — Бабель напоминает себе слова Экклесиаста: «Все — из праха, и все возвратится в прах…» Вновь и вновь Бабель проверяет древние истины. Самые очевидные. Одной своей знакомой — Т. Стах — он расскажет, что наблюдал «кремацию Эдуарда Багрицкого. Его пустили куда-то вниз, куда никого не пускают, где в специальный глазок он мог видеть процесс сжигания. Рассказывал, как приподнялось тело в огне и как заставил себя досмотреть это ужасное зрелище».

*

…И в Киргизии, возле гор, морщинистых от старости, я опять задавал себе вопрос: зачем живет человек? Вопрос не был абстрактным. Возле нашего дома обитал в маленькой юрте старик, от которого — так говорили — сорок лет назад ушел рассудок. Было это в коллективизацию. Старика раскулачили, тут и случилось помутнение разума. Трех его жен отправили в Сибирь. А старик остался жить в этой ветхой юрте, которую зимой насквозь продували ветра. С весны до поздней осени он сидел на грязном войлоке, подставляя лицо солнцу. Когда я впервые спустился к арыку за водой, старик вежливо попросил у меня закурить. Я не курил, но вскоре стал покупать в деревенском магазине папиросы «Беломорканал» — специально для нового приятеля. После окончания уроков жена готовила обед на примусе, который нам подарила директор школы Джипара Османолиевна. А я частенько шел к арыку. Не договариваясь, мы встречались там с Сабиром — так звали старика. Сидели на берегу, на больших валунах, и смотрели, как внизу вода резво играет с камнями. Вскоре я понял, что мой собеседник абсолютно нормален. Видимо, в этом не сомневались и его односельчане. Но никто не выдал его, хотя, как я обнаружил, в ауле у старика были враги. Однако донос вряд ли бы достиг цели: многолетний спектакль «Сумасшествие» был поставлен профессионально. Сабир и сейчас, спустя несколько десятилетий, был, кажется, самым образованным человеком в округе. Спокойно ответил мне, что окончил гимназию. Он все еще смутно помнил несколько языков и великолепно говорил по-русски. Конечно, Сабир изучил все симптомы своей мнимой болезни и легко мог обмануть врачей.

В ауле к нам с женой относились со снисходительным радушием. Постоянно приглашали в гости. Но у нас образовалась и своя маленькая компания, «русских»: там было два еврея (мы с женой), секретарь школы — немка и украинка-фельдшер. Однажды нас четверых позвал к себе молодой учитель физкультуры. Он был еще не женат, жил с родителями. Конечно, приглашение было неслучайным. Сначала я подумал: парню понравилась одна их «русских» девушек. Однако он никого из них не выделил. Зато со мной начал долгий разговор дед физрука. Заметив, что я часто общаюсь с выжившим из ума Сабиром, его ровесник решил открыть мне глаза. Оказывается, когда-то мой старик был сказочно богат: ему принадлежали многочисленные стада овец. Оказывается, он соблазнил в ауле немало юных красавиц, хотя потом устраивал их свадьбы. Тех, кто решался спорить с ним, жестоко наказывали. Как? «Сажали в кожаный мешок и бросали в арык. Преступника вылавливали на другом конце аула. Очень часто — с ранами и увечьями».

На следующий день я не стал ни о чем расспрашивать Сабира. Только поинтересовался, как он справлялся, имея столько женщин, со своими мужскими обязанностями. Вопрос показался старику серьезным. Он рассказал: надо варить суп из голубей. Впрочем, можно делать жаркое или просто запекать тушки птиц. Я записал подробный рецепт, но потом за ненадобностью его потерял.

Чему научил меня Сабир? Ничему. Рядом с ним было хорошо молчать. Психологи считают, что молчание загадочно передает основную информацию о человеке. Я сидел рядом с Сабиром и постепенно читал его жизнь. Ту, от которой он уходил. И ту, которую он принял. Впрочем, может быть, в этом и состоял его урок. Ничто не ново. А вечны только горы, небо и ледяная вода в арыке.

Зимой бывший богач впадал в спячку. Односельчане с тревогой заглядывали в его жилище: жив ли? Оставляли лепешки, банки с айраном — кислым молоком.

К новому году стало ясно: Регина носит нашего ребенка. Отправив ее к родителям, я вел все уроки русского языка в школе. С Сабиром мы теперь виделись редко. Мне показалось: он, как и я, скучал без наших встреч. Но летом, приняв выпускные экзамены, я уехал из аула, чтобы никогда туда не вернуться.

Перед тем, как отправиться автобусом в райцентр, пришел к знакомой юрте. Она была пуста. У меня не было времени искать Сабира. Попрощался с ним молчаливо, положив на выцветшее ватное одеяло две пачки папирос.

*

«Не кажется ли вам, что ваша внучка знает что-то такое, чего не знаете вы?» Это спрашивает у меня Алина Л. Хочу убрать знак вопроса. Ну, конечно. «Свежая душа, ничем материальным не замутненная. Только оттуда», — добавляет Либа Б.

Я вздрогнул, когда на второй день после рождения внучки почувствовал на себе ее ясный и строгий взгляд. Вспомнил рассказ из Агады, содержащей бессмертную коллекцию еврейской мудрости. Считается, что младенцы, находясь в утробе матери, знают всю Тору. Но потом, когда ребенок появляется на свет, ангел бьет его по губе: сокровенные знания должны быть пока забыты.

Об авторе. Евсей Цейтлин — эссеист, литературовед, критик, прозаик, культуролог, редактор. Окончил факультет журналистики Уральского университета, Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А.М. Горького. Кандидат филологических наук, доцент. Преподавал в вузах историю литературы и культуры. Исследователь творчества одного из ярких представителей русского литературного авангарда 1920-х годов Всеволода Иванова. Редактор чикагской журнал-газеты «Шалом». Автор многих книг, которые переводились на английский, немецкий, испанский, литовский, украинский языки, в том числе известной книги «Долгие беседы в ожидании счастливой смерти».

Эта рассылка с самыми интересными материалами с нашего сайта. Она приходит к вам на e-mail каждый день по утрам.